Ангиопатия сетчатки глаза при сахарном диабете

Диабетическая ретинопатия — это офтальмологическое заболевание, развивающееся на фоне сахарного диабета. Последствия данного недуга очень тяжелые, при запущенном состоянии наступает слепота. Как распознать первые признаки патологии? Рассмотрим степени диабетической ретинопатии и существующие способы ее лечения.

Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет — это заболевание эндокринной системы, при котором повышается допустимый уровень сахара (глюкозы) в крови. Такое состояние называется гипергликемия.

Происходит это из-за того, что организм вырабатывает недостаточно инсулина при диабете. Инсулин — гормон, который синтезируют бета-клетки поджелудочной железы. Они реагируют на повышенное содержание глюкозы и отправляют определенное количество инсулина для снижения ее уровня в крови. При диабете нарушается обмен веществ всех видов: углеводный, водно-солевой, белковый и прочие.

В последние годы происходит неуклонный рост числа больных сахарным диабетом. В России на 2019 год зарегистрировано более 3,7 млн. больных с этим диагнозом. Однако по данным Международной диабетической федерации реальное количество пациентов достигает 12 млн. человек. Половина пациентов даже не догадываются о своем заболевании. А ведь если его вовремя не начать лечить, оно приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Одно из них — диабетическая ретинопатия.

Что такое диабетическая ретинопатия?

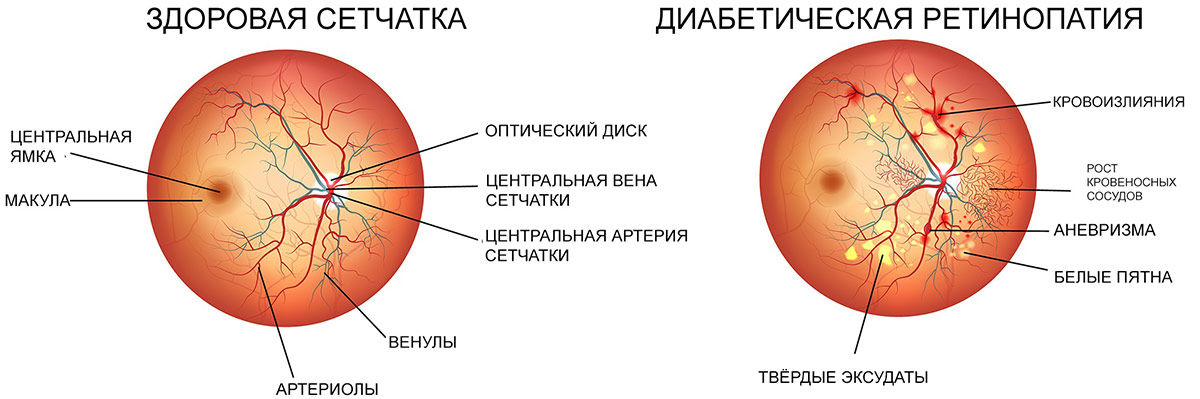

Эта патология — одно из самых тяжелых осложнений диабета. Она возникает у 90% заболевших. При развитии заболевания в ткань сетчатки начинают попадать нежелательные вещества, так как стенки капилляров становятся более проницаемыми.

На начальных стадиях заболевания человек не ощущает никаких проявлений.

Когда врач при исследовании приборами видит тяжелые изменения на глазном дне, больной сахарным диабетом может не испытывать вообще никакого дискомфорта. Тем временем наступает прогрессирование заболевания. Ухудшение зрения заметно уже при отеке макулы, либо на поздних стадиях пролиферативной ретинопатии. Вот почему только ранняя диагностика и своевременная терапия лежат в основе профилактики возникновения слепоты при сахарном диабете. Современные приборы для исследования глазных структур позволяют получить полную картину состояния глаз.

Что происходит со зрением при диабетической ретинопатии?

Сетчатка — очень сложная и чувствительная структура глаза. Она состоит из 10 слоев и содержит светочувствительные фоторецепторы — палочки и колбочки, отвечающие за цветное, дневное и сумеречное зрение. Неудивительно, что любая патология сетчатой оболочки приводит к негативным последствиям для здоровья глаз. При наличии сахарного диабета зрительные функции начинают страдать только по прошествии нескольких лет, когда диабетическая ретинопатия переходит во вторую и третью стадии. Вот какие симптомы при этом наблюдаются:

- «мушки» в глазах — помутнения, особенно заметные на светлом фоне;

- размытость изображения, двоение;

- неправильное восприятие формы и размеров объектов, их цветности, искривление прямых линий;

- появление «молний» и вспышек в глазах;

- в поле зрения появляются скотомы, или слепые участки, то есть выпадают фрагменты видимой картинки.

У больных сахарным диабетом, по сравнению со здоровыми людьми, риск полной потери зрения выше в целых 25 раз! Не зря диабетическая ретинопатия стоит на втором месте по причинам слепоты в мире. Это также один из основных факторов, приводящих к инвалидности и потере зрения среди населения в наиболее трудоспособном возрасте — от 25 до 65 лет.

Снижение остроты зрения при диабетической ретинопатии происходит по трем основным причинам.

- Из-за макулярного отека или ишемии макулы страдает центральное зрение.

- Кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело способствуют резкому ухудшению резкости зрения. Обычно такое состояние наступает при пролиферативной ретинопатии.

- Разрастание и сокращение соединительной ткани приводит к отслойке сетчатки, в результате чего наступает потеря зрения.

Стадии диабетической ретинопатии

В течении заболевания выделяют три стадии, принятые ВОЗ в 1992 году:

- непролиферативная, или начальная;

- препролиферативная;

- пролиферативная.

Для каждой из них характерны свои симптомы. Рассмотрим подробнее, в чем они выражаются.

1. Непролиферативная. Для первого этапа развития диабетической ретинопатии характерны точечные кровоизлияния, микроаневризмы, возникающие вследствие хрупкости и ломкости сосудов, экссудативные очаги, макулярный отек сетчатки. При этом на протяжении нескольких лет зрение может оставаться стабильным, и пациент не будет подозревать о наличии у него заболевания.

2. Препролиферативная. На второй стадии ретинопатии при сахарном диабете, которая нередко развивается у пациентов, страдающих миопией, признаки поражения глазной внутренней оболочки более заметны. Наблюдается умеренное ухудшение остроты зрения. Из-за кислородного голодания сетчатки существует риск ее геморрагического инфаркта. Также присутствует большое количество кровяных сгустков в сетчатке.

3. Пролиферативная. На третьей стадии, пролиферативной, в результате нарушения кровоснабжения сетчатой оболочки происходит обширное ее поражение с распространением патологического процесса на роговицу. Развивается неоваскуляризация, образование фиброзной ткани. Стенки новых сосудов весьма хрупкие, поэтому кровь просачивается через них, вызывая повторные кровоизлияния, способствующие отслойке сетчатки. Из-за новообразованных сосудов радужки часто развивается вторичная глаукома. Макулярный отек становится выраженным и способен привести к частичной потере зрения. Пациенту становится трудно читать, мелкие предметы он почти не различает, очертания объектов становятся нечеткими.

Также выделяется и четвертая стадия — терминальная, когда повреждения в сетчатке уже необратимы. Это последний этап ретинопатии, который диагностируется в 2% случаев. В таких ситуациях у пациента наступает слепота.

Признаки диабетической ретинопатии

На первой и зачастую второй стадиях заболевания пациент может не замечать никаких проявлений болезни. Лишь на третьем, пролиферативном этапе, дают о себе знать первые признаки патологии: ухудшение сумеречного зрения (куриная слепота), размытость, искажение очертаний предметов. Вот почему при наличии диабета 1 или 2 типа осмотры у окулиста должны являться обязательными — минимум раз в полгода.

С помощью приборов врач увидит изменения в глазном дне, когда сам пациент еще не будет испытывать никакого дискомфорта. Ранняя диагностика очень важна для успешного лечения заболевания.

Симптомы диабетической ретинопатии обычно наступают друг за другом в определенном порядке:

- просветы сосудов расширяются, в очаги воспаления прилипают Т-лейкоциты;

- нарушения обмена веществ приводят к увеличению кровотока;

- поражается эндотелий кровеносных сосудов;

- капилляры закупориваются, повышается их проницаемость;

- образуются микроаневризмы (выпячивания стенок сосудов и капилляров);

- наступает неоваскуляризация — разрастание капилляров на тех участках, где их быть не должно;

- в глазу начинаются кровоизлияния, так как стенки новообразованных сосудов очень хрупкие и не выдерживают давления увеличившегося кровотока;

- часть капилляров разрушается, и происходит дегенерация сосудов глаза.

Эти процессы постепенно приводят к нарастающему возникновению кровоизлияний, кислородному голоданию сетчатки, отеку макулы и постепенной дегенерации ткани.

Какие факторы могут спровоцировать ретинопатию при диабете?

При наличии этого заболевания пациенту нужно предельно внимательно относиться к состоянию своего здоровья. Многие факторы могут спровоцировать прогрессирование диабетической ретинопатии. Людям пожилого возраста нужно обследоваться даже чаще, чем 2 раза в год, так как в глазах в это время происходят и старческие изменения, что в комплексе может привести к значительному ухудшению зрения.

Но возраст — не единственный фактор, повышающий риск развития диабетической ретинопатии, есть и другие:

- затяжная гипергликемия, когда уровень сахара в крови долгое время выше нормы;

- повышенное артериальное давление;

- атеросклероз;

- курение и употребление алкоголя;

- заболевания печени и почек;

- беременность;

- ожирение;

- генетическая предрасположенность и некоторые другие факторы.

Однако, две основные причины, по которым у диабетиков возникают поражения крупных и мелких сосудов, и не только глаз, но и почек, сердца, нижних конечностей, являются повышенные показатели сахара в крови и артериальная гиперстензия. Если эти факторы держать под контролем, то риск развития диабетической ретинопатии значительно снижается. Она может вообще не развиться при диабете при постоянном контроле здоровья — такие случаи тоже бывают.

Диагностика диабетической ретинопатии

При диагнозе «сахарный диабет» нужно проходить обследование у офтальмолога чаще, чем здоровые люди — хотя бы два раза в год. Как мы сказали выше, первые признаки ретинопатии становятся заметны уже на последних стадиях. Ранняя диагностика поможет выявить изменения в глазном дне и своевременно заняться лечением патологии.

Вот какие процедуры проводит специалист с целью исследовать состояние глазных структур.

- Опрос пациента и визометрия — проверка остроты зрения с помощью таблиц Сивцева-Головина.

- Тонометрия — измерение внутриглазного давления (особенно у пациентов со стажем заболевания более 10 лет).

- Офтальмоскопия — осмотр глазного дна.

- Биомикроскопия сетчатки, хрусталика, стекловидного тела.

- Ретинография — фотографирование сетчатки специальной камерой.

- Инструментальный осмотр зрительного нерва, макулы.

- При выявлении помутнения какие-либо оптических сред — стекловидного тела, хрусталика, роговицы — назначается УЗИ сетчатки.

- Оптическая когерентная томография. Этот способ позволяет получить снимки глазных структур настолько высокого разрешения, что на них можно рассмотреть самые тонкие слои тканей толщиной в 1 мкм.

- Флуоресцентная ангиография.

- Периметрия.

При необходимости также назначается диагностика у других специалистов, в частности, у эндокринолога, поскольку диабет входит в группу эндокринных заболеваний. После сбора анамнеза и получения всех результатов исследований специалист принимает решение о методе лечения в зависимости от состояния глаз.

Лечение диабетической ретинопатии

Если диагностирована первая стадия, то есть непролиферативная ретинопатия, то обычно назначается медикаментозное лечение препаратами, уменьшающими ломкость сосудов — ангиопротекторами. В это время очень важно строго придерживаться назначенной схемы инсулинотерапии. При диабетической ретинопатии также необходима определенная диета, включающая продукты с большим содержанием витаминов группы B, Р, Е, А, а также прием аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. При этом из рациона следует исключить животные жиры и быстрые углеводы. Обязательно регулярно проводить контрольные замеры уровня сахара в крови, чтобы не допустить длительной гипергликемии.

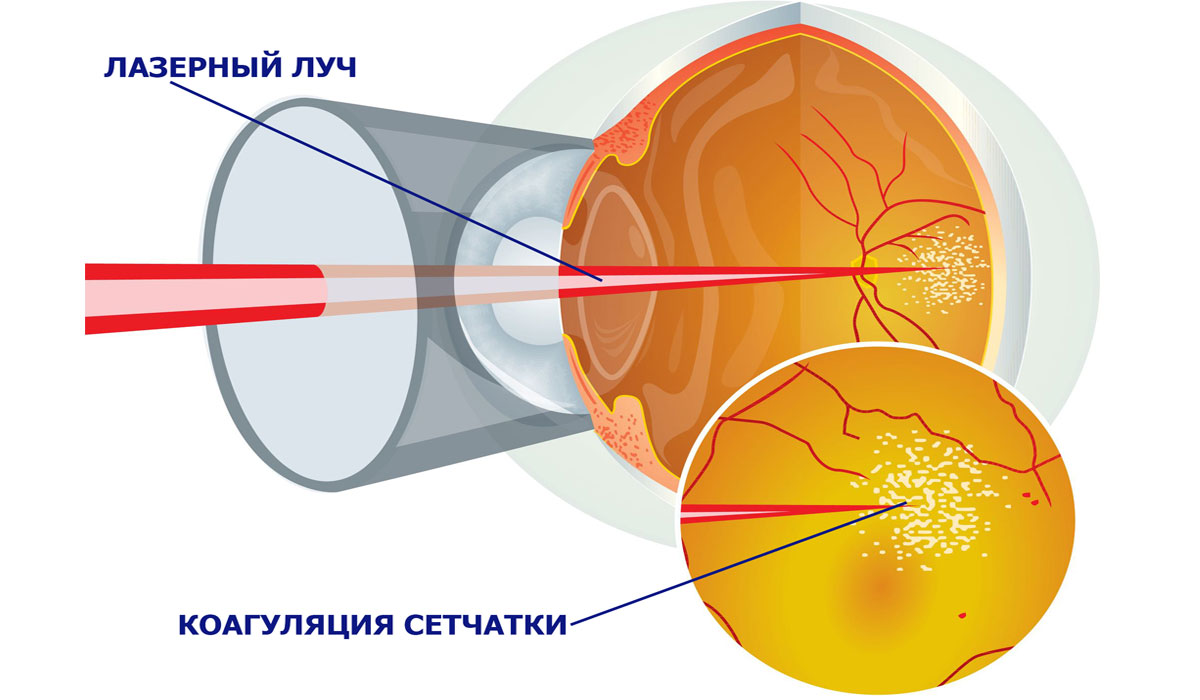

Если врач обнаружит у больного препролиферативную ретинопатию или пролиферативную, при которых наблюдается неоваскуляризация, кровоизлияния, развивается отек макулы и прочие поражения глазного дна, то назначается хирургическое лечение при отсутствии противопоказаний. Один из эффективных способов приостановить прогрессирование заболевания — лазерная коагуляция сетчатки. Эта процедура позволяет обойтись без разреза глазного яблока и наименее травматична.

Коагуляция проводится амбулаторно и занимает всего 15-20 минут под местной анестезией. Операция легко переносится пациентами разного возраста и не оказывает негативного влияния на состояние сердца, сосудов и других органов. Суть ее в следующем: луч лазера резко повышает температуру тканей, что вызывает их свертывание — коагуляцию. Происходит «приваривание» сетчатки к сосудистой оболочке органов зрения в слабых местах и вокруг разрывов, вследствие чего возникает их прочная связь. Таким образом удается остановить процесс разрастания новых сосудов, убрать уже разросшиеся капилляры, уменьшить макулярный отек.

При сильных нарушениях в глазных структурах может быть назначена витрэктомия — удаление части и целого стекловидного тела, вместо которого в глаз вводится специальное вещество. Процедура позволяет восстановить оптические функции и существенно повысить качество зрения. Стекловидное тело отделяется и высасывается через проколы, удаляются патологически измененные ткани, вызывающие натяжение сетчатки, а затем освободившееся пространство в глазном яблоке наполняют каким-либо составом — это могут быть пузырьки газа и силиконовое масло, солевые растворы, специальные синтетические полимеры. После того, как поверхность сетчатой оболочки таким образом будет очищена, ее расправляют и накладывают на сосудистую — так, как это должно быть правильно анатомически. Далее офтальмохирург проводит лазерную коагуляцию сетчатки — укрепление поврежденных участков лазером для надежного соединения с сосудистой оболочкой. Эта процедура минимально травматична и позволяет сохранить зрительные функции, избавить пациента от негативных симптомов, приостановив прогрессирование диабетической ретинопатии.

На основе вышесказанного можно сделать вывод: первые заметные признаки сахарного диабета проявляются уже на развитых стадиях, и тогда лечение будет довольно затруднено. При наличии заболевания следует регулярно проходить профилактические осмотры у врача, придерживаться правильного питания, соблюдать назначенную схему инсулинотерапии. При бережном отношении к своему здоровью его удастся сохранить как можно дольше даже при наличии сахарного диабета.

Источник

Симптомы Лечение Видео по теме Наши плюсы Цена лечения

От сахарного диабета особенно часто страдают люди старшего и пожилого возраста. Но, замечен неуклонный рост данного заболевания и среди молодёжи. Болезнь вызывает разнообразные осложнения. Одно из выявляемых осложнений сахарного диабета — ангиопатия, которая проявляется поражением кровеносных сосудов, включая самые мелкие капилляры, что обусловлено расстройством нервной регуляции.

Один из видов ангиопатии — диабетическая ангиопатия, возникающая при длительно текущем некомпенсированном сахарном диабете. Она бывает двух форм: макроангиопатия и микроангиопатия.

Диабетическая ангиопатия сетчатки – это одно из проявлений микроагниопатии, для которой характерно поражение капилляров сетчатки глаза. Это поражение обусловлено набуханием стенок капилляров, приводящим к сужению просветов, а в будущем возможной полной закупорке сосудов. При этом происходит ухудшение циркуляции крови, часто возникает и гипоксия тканей (кислородное голодание). На глазном яблоке образуются жёлтые пятна, вокруг зрительного нерва происходят микрокровоизлияния, приводящие к ухудшению зрения.

Симптомы

Вместе с диабетической ангиопатией сетчатки принято различать гипотоническую, гипертоническую, травматическую, а также юношескую ангиопатии.

Проявления диабетической ангиопатии сетчатки очень похожи на симптомы агниопатии сетчатки иных типов:

- Прогрессирование близорукости.

- Помутнение зрения, и его потеря.

- Молнии в глазах.

- Носовые кровотечения.

Лечение

Главная причина развития диабетической ангиопатии сетчатки — это сахарный диабет в запущенной форме. Поэтому в терапии данного заболевания, вместе с препаратами, улучшающими циркуляцию крови (солкосериал, эмоксипин, трентал и пр.), необходимо включение соответствующей диеты. Равномерное четырёхразовое питание позволяет избежать резких скачков концентрации глюкозы крови. При этом, суточную потребность в углеводах рассчитывают для каждого больного индивидуально, в соответствии с его массой тела, возрастом, образом жизни, профессией.

При сахарном диабете рекомендуется сократить или исключить полностью продукты, с содержанием легкоусвояемых углеводов. К таким продуктам относятся: сахар, шоколад, печенье, конфеты, сгущённое молоко, мороженое, варенье, сладкие, а также некоторые спиртные напитки. Бесконтрольное употребление перечисленных продуктов и приводит к развитию осложнений диабета, ангиопатия, в списке которых, занимает первое место.

В лечении диабетической ангиопатии, обязательны умеренные физические упражнения. Ведь физические нагрузки улучшают потребление сахара мышцами, а также повышают работоспособность сердечнососудистой системы.

Эффективных способов предупреждения развития диабетической ангиопатии сетчатки не найдено до сих пор. Но, исключение значительных физических нагрузок, здоровый образ жизни, психогигиена вкупе со строгим соблюдением диеты, могут снизить риск развития данного осложнения.

Видео о лечении диабетической ангиопатии сетчатки

Наши плюсы

«Московская Глазная Клиника» предлагает всестороннюю диагностику и эффективное лечение заболеваний глаз. Современная аппаратура и высокий профессиональный уровень работающих в клинике специалистов исключают диагностические ошибки.

По результатам обследования каждому посетителю будут даны рекомендации по выбору наиболее эффективных методов лечения выявленных у них патологий глаз.

Цены на лечение при диабетической ангиопатии сетчатки

Стоимость лечения диабетической ангиопатии сетчатки в “МГК” рассчитывается индивидуально и будет зависеть от объема проведенных лечебных и диагностических процедур.

Узнать цену процедуры можно по телефону 8 (800) 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 или онлайн, с помощью соответствующей формы на сайте.

Перейти в раздел “Цены”

Источник

Ангиопатия сосудов сетчатки является серьёзным осложнением сахарного диабета.

Спустя 20 лет от начала диабета патологическое изменение ретинальных сосудов наблюдается практически у каждого пациента.

Заболевание носит хронический характер и характеризуется медленным прогрессированием.

Поэтому контроль уровня глюкозы в крови и своевременное выявление изменений на глазном дне помогают отсрочить наступление недуга.

Причины возникновения

Нетрудно догадаться, что причиной развития ретинопатии в данном случае является сахарный диабет.

Нетрудно догадаться, что причиной развития ретинопатии в данном случае является сахарный диабет.

Однако существует ряд факторов, которые усугубляют течение процесса и ускоряют его:

- Курение;

- Злоупотребление алкоголем;

- Невыполнение врачебных рекомендаций касательно приема лекарств;

- Нарушения обмена жиров (атеросклероз);

- Отягощенная наследственность;

- Посещение офтальмолога реже одного раза в год.

Механизм развития диабетической ангиопатии сетчатки

Первый механизм. При сахарном диабете в крови определяется высокая концентрация глюкозы (более 5,5 ммоль/л). Вследствие этого глюкоза начинает проникать сквозь сосудистую стенку и накапливаться на эндотелии (прослойка, которая выстилает внутреннюю поверхность кровеносного сосуда).

Со временем, вследствие повышенной проницаемости, на сосудах начинают откладываться продукты обмена глюкозы – фруктоза и сорбитол, которые имеют свойство притягивать жидкость.

Как результат, сосуды отекают и утолщаются. Эндотелий повреждается и запускается каскад реакций, приводящий к воспалительному процессу.

Второй важный механизм развития ангиопатии сетчатки – это активация тромбообразования, которая развивается в ответ на воспалительный процесс.

Это замедляет кровоток и приводит к образованию кровяных сгустков, которые становятся причиной кровоизлияний на сетчатке.

Перечисленные механизмы сужают сосуды и замедляют кровоток. Сетчатка не получает достаточное количество питательных веществ.

Наступает кислородное голодание, которое еще больше повреждает эндотелий и усиливает отек.

Виды ангиопатии

Единичные признаки заболевания проявляются у больных сахарным диабетом примерно через 3 года после постановки диагноза. А через 20 лет они наблюдаются практически у всех больных в той или иной степени. По течению заболевания его подразделяют следующим образом:

- Доброкачественное (развивающееся медленно);

- Злокачественное (прогрессирующее быстро).

По клиническо-морфологическим признакам болезнь подразделяют на типы:

- Преангиоретинопатия. Это начальная стадия заболевания, для которой характерно неравномерное или легкое диффузное расширение вен сетчатки. При этом диаметр их ставится в 2 или 3 раза больше диаметра артерий (в норме эта цифра не должна быть более 1,5). В этом случае проблем со зрением не наблюдается;

- Простая диабетическая ангиоретинопатия. На этой стадии происходят изменения глазного дна. Вены сетчатки расширяются и извиваются, появляются точечные кровоизлияния и микроаневризмы. В этом случае острота зрения сохраняется только в светлое время суток, а ощущение цвета нарушается;

- Пропрелиферативная. В сетчатке появляется большое количество точечных кровоизлияний и аневризм, мягких и твердых экксудатов, распространенный диффузный отек. Острота зрения нарушена;

- Пролиферативная. Отличается массивным разрастанием сосудов сетчатки, тромбозом сосудов, обширными кровоизлияниями и сморщиванием сетчатки. Между сетчаткой и стекловидным телом есть спайки. В этом случае зрение у пациента резко снижено, возможна слепота.

Симптомы и проявления заболевания

Главный симптом, который становится причиной обращения к офтальмологу – это снижение остроты зрения.

Главный симптом, который становится причиной обращения к офтальмологу – это снижение остроты зрения.

Пациент жалуется, что не может хорошо разглядеть мелкие объекты на определенном расстоянии. Постепенно появляются метаморфопсии – искажение контуров предметов.

Если заболевание осложнилось кровоизлиянием в полость стекловидного тела, то в поле зрения возникают темные плавающие круги или пятна. Со временем пятна уходят, однако зрение при этом не восстанавливается.

Если своевременно не обратиться к врачу, между сетчаткой и стекловидным телом возникнут спайки, которые могут спровоцировать отслоение сетчатки.

Первым признаком отслоения сетчатки могут стать вспышки света или искры перед глазами.

В некоторых случаях ангиопатия сопровождается отеком сетчатки и человеку кажется, будто он смотрит через плотную полупрозрачную завесу.

Диагностика ангиопатии сетчатки по диабетическому типу

Диагностика диабетической ангиопатии сетчатки обычно не вызывает сложностей и основывается на данных истории заболевания (то есть, наличие у человека сахарного диабета), а так же на данных инструментальных исследований:

-

Флюоресцентной ангиографии;

Флюоресцентной ангиографии; - Офтальмоскопии;

- Биомикроскопии радужки, конъюнктивы и сетчатки.

Офтальмолог без труда обнаруживает на глазном дне участки сужения сосудов, точечные кровоизлияния и другие признаки ангиопатии.

Кроме того, у части больных обнаруживается сниженное цветоощущение, нарушение темновой адаптации и контрастной чувствительности.

Лечение диабетической ангиопатии сетчатки

Основа лечения ангиопатии сетчатки – это коррекция сахарного диабета и приведение глюкозы крови в границы нормы (3,5 – 5,5 ммоль/л). Постоянное поддержание сахара на таком уровне позволяет довольно долго сдерживать развитие осложнений.

Что касается лечения ангиопатии сетчатки, то оно является симптоматическим. Используются препараты, защищающие сосудистую стенку, а так же средства, обладающие антиоксидантным и репаративным эффектом: трентал, актовегин, солкосерил, диваскан, эмоксипин и другие.

В ряде стран для лечения антигиопатии сетчатки используются хирургические вмешательства и лазерная терапия.

Хирургическое вмешательство

При наличии непролиферативной диабетической ангиопатии средней и тяжелой степени выполняется лазерная коагуляция, которая позволяет предотвратить потерю зрения.

Операция проводится в течение 20 минут под местной анестезией. На больной глаз устанавливают линзу, позволяющую сфокусировать лучи на глазное дно.

Операция проводится в течение 20 минут под местной анестезией. На больной глаз устанавливают линзу, позволяющую сфокусировать лучи на глазное дно.

Суть операции в том, что сетчатку прикрепляют к тканям для создания прочных спаек, которые не позволяют ей отслаиваться.

При пролефиративной стадии заболевания лазерная коагуляция неэффективна. Для того чтобы помочь пациенту сохранить зрение, проводят витрэктомию.

Это хирургическое вмешательство, при котором частично или полностью удаляется стекловидное тело, а вместе с этим рубцы, кровь или ткани, вызывающие напряжение сетчатки.

Удаленное стекловидное тело заменяют искусственными полимерами и солевым раствором. Эти вещества после расширения прижимают сетчатку глаза, благодаря чему она удерживается в нормальном положении. Это предотвращает появление новых кровоизлияний и патологическое разрастание сосудов.

Диета при заболевании

Рекомендуется четырехразовый прием пищи, который дает возможность избежать резких колебаний глюкозы на протяжении целого дня. Для каждого пациента индивидуально расписывается потребность в жирах, углеводах и белках.

Прием пищи должен быть дробным, не менее 5 раз в сутки. Нельзя допускать чувства голода или переедания. Нужно сократить до минимума количество легкоусвояемых углеводов:

-

Сахара;

Сахара; - Хлебобулочных изделий;

- Конфет;

- Меда;

- Фруктов с повышенным содержанием сахара (винограда, бананов).

Правила питания:

- Жирные сорта мяса, такие как свинина или баранина, нужно заменить курицей, индейкой, кроликом, при этом готовить их без кожицы и жира;

- Из рациона стоит исключить жареные блюда, копчености, соленья. Преобладать должна пища, приготовленная на пару или отварная;

- Нужно увеличить потребление фруктов и овощей в сыром виде;

- Для того чтобы улучшить процесс переваривания жиров, в пищу нужно добавлять пряности (исключением является жгучий перец);

- Шоколад и конфеты стоит заменить пастилой, зефиром, мармеладом.

Диабетическая ангиопатия сетчатки у детей

Диабетическая ангиопатия развивается у детей на поздних сроках заболевания. Если не запускать процесс и вовремя начать лечение, то прогрессирования заболевания можно избежать в течение длительного периода. Полностью избавиться от болезни не удастся, потому что она является осложнением сахарного диабета.

При обследовании наблюдается извитость и расширение вен, а также мелкие кровоизлияния и отек сетчатки. Симптомы заболевания:

-

У ребенка снижается острота зрения, в некоторых случаях она может доходить до полной потери;

У ребенка снижается острота зрения, в некоторых случаях она может доходить до полной потери; - Нарушается периферическое зрение;

- Появляются зрительные дефекты, которые проявляются как разводы или молнии перед глазами.

Для лечения заболевания у детей используют следующие методы:

- Назначают препараты, помогающие улучшить циркуляцию крови в глазной сетчатке, такие как Солкосерил, Актовегин и витаминные комплексы;

- Физиотерапевтические процедуры;

- Рефлексотерапия;

- Цветотерапия;

- Магнитная терапия.

Если у кого-то из родителей врожденный сахарный диабет, то необходим очень тщательный контроль уровня сахара в крови у ребенка.

Профилактика

Полностью избежать ангиопатии при сахарном диабете практически невозможно, но при выполнении следующих рекомендаций болезнь развивается медленно:

- Необходимо вести здоровый образ жизни и избегать психоэмоциональных нагрузок;

- Нужно следить за питанием и придерживаться диеты с низким содержанием соли, белков и углеводов;

- Рекомендуются длительные прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки;

- Стоит полностью избавиться от вредных привычек;

- Пациентам с артериальной гипертензией нужно особое внимание уделить лечению этого заболевания, поскольку оно приводит к быстрому прогрессированию ангиопатии;

- Необходимо выполнять все рекомендации врача и принимать назначенные препараты, регулярно измерять уровень сахара в крови и держать его под контролем.

Источник