Диф диагностика гестационного сахарного диабета

Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не по учебнику. Не пытайтесь лечиться сами — посоветуйтесь с врачом.

Для того чтобы избежать возможных осложнений, нужно четко и правильно следовать рекомендациям врача. Основные мероприятия для лечения гестационного сахарного диабета:

1. Регулярное обследование у акушера-гинеколога, терапевта и эндокринолога.

2. Контролирование уровня сахара в крови с помощью специального прибора – глюкометра. Проводится контроль 4 раза в день (натощак и через час после каждого приема пищи).

3. Диета, исключающая легкоусвояемые углеводы, то есть сладкие продукты: конфеты, шоколад, пирожные, сахар, торты, финики, сдобные булки, газированные напитки и пр. А также стоит ограничить употребление жиров. Приемы пищи лучше разделить на 4-5 раз.

4. Умеренные физические нагрузки (пешие прогулки, утренняя зарядка, плавание).

5. Контроль артериального давления.

6. Контроль шевелений плода, своей массы тела.

7. Ведение дневника, в котором ежедневно записывать все данные измерений.

8. Ведение пищевого дневника (записывать все, что съели).

Диета

Самая главная задача в лечении гестационного диабета – поддержание уровня сахара в крови в норме.

Принимать пищу рекомендуется небольшими порциями, дробно, в день 4-6 раз. Это делается для того, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Диета основана на том, чтобы избегать употребления в пищу сахара, конфет, тортов, варенья и пр. Одним словом – сладкого (простые углеводы). Сложные углеводы (бобовые, крупы, фрукты, ягоды и пр.) рекомендуется ограничить до 50% от общего количества пищи.

Для женщин с нормальным весом рекомендуется в день употреблять 30 ккал/кг, с избыточной массой тела – 25 ккал/кг, с ожирением – до 15 ккал/кг.

Жирную и жареную пищу тоже лучше избегать, в них практически нет питательных веществ, зато много калорий. Рекомендуется кушать продукты с содержанием клетчатки. К ним относятся: каши, рис, овощи, фрукты, макароны и др. Клетчатка полезна не только больным, но и всем беременным, так как она стимулирует работу кишечника и уменьшает всасывание лишнего сахара в кровь. К тому же, в ней содержится много витаминов и минералов.

Нужно стараться избегать употребления сосисок, колбас, копченостей, свинины, бекона, баранины. Эти продукты содержат много видимых и скрытых жиров. Предпочтительны постные сорта мяса (индейка, курица, говядина) и рыба. Продукты желательно принимать в вареном виде или на пару.

Исключаются из рациона сливочное масло, маргарин, майонез, сметану, орехи, соусы и пр.

Рекомендуется пить не менее 1,5 л жидкости в день.

Инсулинотерапия

При неэффективности диетотерапии, беременной с гестационным диабетом назначают инсулинотерапию. Не стоит пугаться, при соблюдении всех рекомендаций врача инсулин безопасен и для беременной, и для ее малыша. К нему не развивается привыкание, поэтому после родов его можно легко отменить.

Как вводить инсулин при ГСД

Инсулин вводится инъекционным путем. Перед его применением кожу не нужно дезинфицировать, так как инсулин разрушается под воздействием спирта. Но шприцы, естественно, должны быть одноразовыми, а методы гигиены соблюдены.

Важно выполнять все правила инсулинотерапии и назначения лечащего врача. Нельзя пропускать и изменять дозы самостоятельно.

В период лечения часто придется измерять сахар в крови с помощью глюкометра. Все показания нужно будет записывать в тетрадь и показывать врачу.

Показания к инсулинотерапии:

- неэффективность диетотерапии на протяжении двух недель;

- наличие признаков заболевания плода по данным УЗИ (крупный плод, увеличенные печень и селезенка, отек и утолщение подкожного жирового слоя, кардиопатия, утолщение шейной складки);

- многоводие в результате гестационного диабета.

Важно! Таблетированные сахаропонижающие препараты во время беременности и лактации противопоказаны.

Источник

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, характеризующееся умеренной гипергликемией, впервые выявленной во время беременности и не соответствующей критериям «манифестного» сахарного диабета (СД).

Отличия диагностики нарушений углеводного обмена у беременных обусловлены физиологическими изменениями в организме женщины в этот период. Беременность приводит к увеличению скорости фильтрации в почках, что сопровождается увеличением клиренса, и к снижению почечного порога для глюкозы. Кроме того, во время беременности существует дополнительный путь потери глюкозы из организма матери через плаценту. В связи с этим во время беременности уровень глюкозы в крови утром натощак, после ночного «голодания», ниже популяционного. По данным T.L. Hernandez (метаанализ 12 исследований), глюкоза крови натощак у беременных на сроке 33,8±2–3 нед. гестации составляла 3,9±0,4 ммоль/л [10].

Постпрандиальный уровень глюкозы во время беременности, напротив, выше популяционного. Это обусловлено действием гормонов, вырабатываемых в плаценте и вызывающих развитие физиологической инсулинорезистентности (ИР). В случае интактной поджелудочной железы в ответ на ИР увеличивается секреция инсулина в 2–2,5 раза, что уравновешивает физиологическую ИР [11]. В случае сниженных резервов поджелудочной железы не наблюдается адекватного прироста секреции инсулина, гликемия превышает пороговые значения, и развивается ГСД.

Причины несостоятельности поджелудочной железы могут быть разными. Основной причиной является наличие ИР до беременности, обусловленной, например, ожирением. К более редким причинам неадекватного ответа поджелудочной железы на физиологическую ИР является аутоиммунное повреждение β-клеток или наличие компенсированного до беременности генетического дефекта функции β-клеток или инсулина. На долю 2-х последних причин приходится не более 15%. Таким образом, уровень гликемии натощак у беременных ниже, а после еды или нагрузки глюкозой – выше, чем вне беременности. Эти физиологические особенности требуют особого подхода к диагностике нарушений углеводного обмена во время беременности.

Впервые критерии диагностики ГСД были предложены О’Sullivan в 1948 г. и использовались длительное время. Они были разработаны на основании оценки риска развития СД 2-го типа у женщин с выявленной гипергликемией во время беременности, т. е. корреляция между уровнем гликемии и течением беременности, а также патологией плода не изучалась (табл. 1).

В начале XXI в. возникла необходимость в пересмотре прежних критериев диагностики ГСД. Это основывалось на плохой доказательной базе прежних критериев, сроке более 10 лет после их пересмотра, в течение которого накопились данные, указывающие на физиологически обусловленные более низкие показатели гликемии у беременных, так что показатель гликемии натощак оказался слишком завышенным.

Кроме того, использование различных подходов к диагностике ГСД в разных странах и врачебных сообществах затрудняло сравнение результатов различных исследований, статистических данных и т. д.

Также прежний подход к диагностике ГСД не позволял выделить больных с манифестировавшим во время беременности либо не выявленным до наступления беременности СД. Разграничение ГСД и СД 2-го типа является важным вопросом, т. к. в случае не диагностированного ранее СД 2-го типа зачатие и начальные этапы формирования плода происходят на фоне гипергликемии, что чрезвычайно неблагоприятно и может приводить к врожденной патологии плода. В связи с этим в настоящее время большое значение придается выявлению у беременных «манифестного» СД, который либо не был диагностирован до наступления беременности, либо дебютировал во время беременности. Для диагностики «манифестного» СД во время беременности используются критерии ВОЗ 2007 г. (табл. 2).

После выявления гипергликемии, соответствующей критериям диагностики «манифестного» СД, необходимо его классифицировать в ближайшее время. В подавляющем большинстве случаев это СД 2-го типа. Наиболее часто «манифестный» СД выявляется в 1-й половине беременности. Более сложно провести дифференциальную диагностику «манифестного» СД и ГСД во 2-й половине беременности, когда развивается физиологическая ИР. В некоторых случаях окончательный диагноз может быть установлен ретроспективно на основании исследования углеводного обмена после завершения беременности [1].

Новые критерии диагностики ГСД основываются на результатах международного многоцентрового исследования по изучению гликемии во время беременности и связанных с ней перинатальных и отдаленных исходов (HAPO Study) [3]. В исследовании приняли участие 25 505 беременных из 10 стран. Исследование состояния углеводного обмена проводилось на основании 2–часового глюкозотолерантного теста (ГТТ) с 75 г глюкозы, что послужило основанием рекомендовать данный тест для всеобщего применения с целью выявления ГСД. Было выявлено, что между уровнем гликемии и исходами беременности (макросомией, повышением уровня С–пептида и содержания жира у плода выше 90 персентилей) существует прямо пропорциональная зависимость. За отрезные точки для диагностики ГСД были приняты уровни глюкозы венозной плазмы натощак, через 1 ч и 2 ч после нагрузки глюкозой, при которых риск развития макросомии, повышения уровня С-пептида и содержания жира у плода выше 90 персентилей в 1,75 раза превышал средние показатели [3], т. е. критерии диагностики сформулированы на основании непосредственного риска для плода и течения беременности (табл. 3).

На основании исследования HAPO в 2012 г. в России был разработан и принят консенсус «Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение» [1].

В соответствии с консенсусом выделяют 2 этапа диагностики нарушений углеводного обмена во время беременности. При 1-м обращении беременной женщины к врачу проводится исследование уровня глюкозы в венозной плазме натощак. При однократном выявлении уровня глюкозы выше 5,0 ммоль/л, но менее 7,0 ммоль/л сразу диагностируется ГСД с последующими лечебными мероприятиями. Всем женщинам с нормальным уровнем глюкозы крови на ранних сроках беременности независимо от факторов риска проводится ГТТ. Особенностями проведения ГТТ во время беременности является дополнительное исследование уровня глюкозы через 1 ч после нагрузки глюкозой (табл. 3). Для диагностики ГСД достаточно одного аномального значения при проведении теста.

Хорошей практикой является исследование уровня гликемии в каждой точке теста сразу после забора анализа. При выявлении патологического значения тест останавливается, дальнейшее исследование не требуется. При

невозможности немедленного определения уровня гликемии тест проводится полностью, но в некоторых случаях это приводит к выраженной гипергликемии в ходе теста.

Клинический пример

Пациентка Н., 29 лет, в течение 1 мес. отмечала снижение массы тела, сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, к врачу не обращалась. На ранних сроках беременности уровень глюкозы плазмы крови был в норме. На сроке 24 нед. беременности был выполнен ГТТ, по данным которого гликемия была значительно повышена во всех точках: 0 мин – 17,5 ммоль/л, 60 мин – 21,3 ммоль/л, 120 мин – 23,0 ммоль/л. После проведения теста у пациентки резко ухудшилось самочувствие, усилилась слабость, появилась одышка, и она была госпитализирована в стационар по месту жительства с диагнозом «СД 1-го типа, впервые выявленный. Кетоацидоз». В последующем при иммунологическом анализе выявлен высокий титр антител к глутаматдекарбоксилазе (88 Ед/л при норме менее 1 Ед/л).

Применение новых критериев диагностики ведет к увеличению распространенности ГСД. Известно, что по результатам исследования HAPO частота ГСД возросла в разных центрах неодинаково: наибольшая частота наблюдалась в США (штат Калифорния) – 25,5%, в Великобритании (Манчестер) – 24,3%, наименьшая частота была выявлена в Австралии – 12,4–15,5% и Израиле – 9,3%. Применение новых критериев привело к увеличению частоты ГСД в Европе с 7,2 до 17,8%, в Австралии – с 9,6 до 13,0% [5, 6, 8]. Было установлено, что увеличение числа случаев ГСД происходит в большей мере из-за уменьшения необходимого для диагностики количества патологических показателей, а не за счет снижения порогового уровня гликемии [8].

В международном исследовании HAPO Россия участия не принимала, поэтому распространенность ГСД в РФ на основании новых критериев не изучена.

Нами было проведено исследование распространенности ГСД в 2-х районах Московской области (МО). При одномоментном поперечном исследовании беременных в Талдомском районе МО были выявлены 24 беременных с ГСД, из них у 15 женщин (64%) гипергликемия была обнаружена в исследовании плазмы крови натощак, а у 9 (36%) – в ходе ГТТ. На учете в женской консультации в Талдомском районе по поводу беременности состояли (на момент исследования) 260 женщин. Таким образом, распространенность ГСД составляла 9,2%.

Нами также проводилась оценка распространенности ГСД в Орехово-Зуевском районе МО. До введения всеобщего скрининга нарушений углеводного обмена частота ГСД в этом районе составляла около 1%. В ходе проспективного исследования в период с мая по декабрь 2014 г. выявлены 68 беременных с ГСД, что свидетельствует о наличии этого заболевания у 8,6% беременных женщин.

Было проведено сравнение 68 женщин с ГСД и 32 женщин без выявленных нарушений углеводного обмена. Все беременные обследовались по единому плану: при первом обращении к врачу проводилось исследование глюкозы в венозной плазме, в случае нормальных показателей на сроке 24–28 нед. рекомендовалось проведение ГТТ.

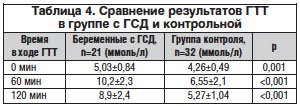

Результаты

Беременные с ГСД были немного старше беременных без нарушений углеводного обмена: 30,5±5,9 года и 28,4±6,7 года в группе контроля, однако статистически группы не различались по возрасту (р=0,1). Женщин старше 35 лет в группе с ГСД была 21 (30,8%), а в группе контроля – 7 (22%), р=0,5. Индекс массы тела (ИМТ) в группе с ГСД был статистически достоверно выше, чем в группе контроля (26,3±6,3 кг/м2 по сравнению с 23,4±4,5 кг/м2, р=0,02), и соответствовал повышенной массе тела в группе с ГСД и нормальной массе тела в группе контроля. Лиц с ожирением в группе с ГСД было в 4 раза больше, чем в группе контроля (23,5% по сравнению с 6,2%, р=0,04). Первоначальное обследование проводилось всем беременным в одинаковые сроки: (10,02±5,7 нед. в группе с ГСД и 10,8±4,3 нед. в группе контроля). Гликемия натощак в группе с ГСД составляла 5,14±0,59 ммоль/л, что было статистически выше, чем в группе контроля – 4,3±0,53 ммоль/л, р<0,001. У 47 беременных (69,1%) из группы с ГСД при первичном обследовании была выявлена гипергликемия (5,4±0,41 ммоль/л). Только у 21 беременной (30,9%) из группы с ГСД уровень гликемии на ранних сроках был в пределах нормы (4,5±0,33 ммоль/л) и не отличался статистически от такового в группе контроля. У этих беременных ГСД был диагностирован во 2-й половине беременности на основании ГТТ. Всего ГТТ был проведен 53 беременным, из которых 32 составляли группу контроля. Срок проведения теста не различался в группах и составлял у беременных с ГСД 24,8±4,11 нед. гестации, а в группе контроля – 25,43±3,15 нед. Показатели ГТТ приведены в таблице 4.

В ходе теста у 10 беременных из 21 (48%) в исследуемой группе уровень глюкозы крови натощак был повышен, а у 11 (52%) женщин гликемия натощак по-прежнему оставалась в пределах нормы, как и на ранних сроках беременности. Мы предположили, что прибавка массы тела (ПМТ) во время беременности могла сказаться на повышении уровня гликемии натощак по мере прогрессирования беременности. Однако статистически значимых различий в общей ПМТ за беременность в этих группах беременных к моменту проведения ГТТ не выявлено (ПМТ 9,55±4,27 кг у женщин с развившейся гипергликемией натощак и 9,23±3,15 кг в группе без повышения гликемии натощак, р>0,05). Всем беременным ГТТ был проведен в полном объеме.

По результатам ГТТ в группе исследования была выявлена гипергликемия натощак у 10 (48%), через 1 ч – у 14 (67 %), через 2 ч – у 12 (57%) женщин. При этом у 9 (43%) беременных повышение гликемии в ГТТ выявлено только в одной точке: натощак у 2 (9%) женщин, через 1 ч – у 2 (9%), через 2 ч – у 5 женщин (24%). У 8 (38%) беременных уровень глюкозы был выше нормы в 2-х точках и у 4 (19%) – во всех 3-х точках.

Таким образом, у 57 из 68 беременных (83,8%) ГСД был диагностирован на основании гипергликемии натощак. У 64 из 68 беременных (94,1%) основанием для диагностики ГСД было повышение гликемии только в одной точке исследования: натощак или в одной из точек теста. Только у 4 беременных (5,9%) гликемия повышалась в нескольких точках. Эти данные в целом сопоставимы с результатами исследования HAPO, в котором у большинства беременных (55%) ГСД был выявлен именно по гипергликемии натощак [4, 8], и повышение частоты ГСД было связано с уменьшением необходимого для диагностики количества патологических показателей [8].

Известно, что ранее при обследовании на ГСД учитывались факторы риска развития гипергликемии. Мы провели сравнение наличия учитывавшихся ранее факторов риска ГСД в группах беременных с нарушением углеводного обмена и без него. СД у родственников первой линии родства был у 17 (25%) женщин в группе с ГСД и у 7 (22%) женщин в группе контроля (р=0,8). Рождение в анамнезе детей с макросомией отмечалось у 7 (10,3%) беременных с выявленным ГСД и у 3 (9,3%) беременных из группы контроля (р=1,0). При этом ни в одном случае не было ГСД в анамнезе. Как указано, ранее не было выявлено различий по возрасту в группах лечения и контроля. И только ИМТ был достоверно выше у беременных с ГСД по сравнению с беременными без нарушений углеводного обмена. Таким образом, в настоящее время только ожирение можно рассматривать как фактор риска развития ГСД, что подтверждает необходимость всеобщего скрининга ГСД без учета факторов риска.

Применение новых подходов к диагностике ГСД сопровождается увеличением распространенности ГСД в МО, которая, по нашим данным, составляет около 9%. У беременных с ГСД ИМТ выше и частота ожирения больше, чем у беременных без нарушения углеводного обмена. У большинства беременных ГСД выявляется по гипергликемии натощак.

Источник

Почему беременным ставят диабет при «нормальных» показателях, зачем нужен тест с нагрузкой и какие ошибки ведут к неверному диагнозу

В предыдущей статье мы писали о том, как важно не пропустить первые признаки гестационного диабета у беременных. Так, глюкозотолерантный тест позволяет точно установить диагноз, но, к сожалению, иногда саму процедуру проведения теста осуществляют неправильно, в итоге результаты оказываются неверны. Стоит поговорить о распространенных ошибках и заблуждениях при проведении скрининга на гестационный сахарный диабет в нашей стране.

Только вена и ничего кроме вены

Первая фаза скрининга на гестационный диабет начинается незаметно. При постановке на учет все беременные сдают анализы крови, среди которых прячется определение уровня глюкозы. Для того чтобы данные были достоверными, анализ проводят после ночного голодания сроком не менее 8 и не более 14 часов. В соответствии с действующим консенсусом, уровень глюкозы следует определять исключительно в венозной плазме. Совершенно недопустимо использовать для проведения анализа портативные приборы (глюкометры).

«Неправильная» норма

Мы, врачи, нередко сталкиваемся с возмущенными комментариями: «Врачи не знают норм!», «У меня нормальный показатель, а мне уже ставят диабет!». В итоге женщина не верит врачам и отказывается лечиться.

Важно понимать: нормальные значения уровня гликемии во время беременности другие. Уже при уровне 5,1 ммоль/л в венозной плазме натощак мы обязаны ставить диагноз «гестационный сахарный диабет» и отправлять пациентку к эндокринологу.

А вот случаи, когда доктор умудряется проморгать небольшое повышение, потому что вне беременности такие показатели гликемии совершенно нормальны, как раз удручают.

И еще один важный тест

Даже если женщина сдала анализ по всем правилам и получила нормальный результат, это не значит, что все ок и можно расслабиться. Иногда проблемы начинаются чуть позже.

Всем женщинам, у которых не было выявлено нарушение углеводного обмена на ранних сроках беременности, между 24 и 28 неделями в обязательном порядке проводят глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы в порошке. Оптимальное время проведения теста — в 24–26 недель.

Проведение теста с нагрузкой требует двух часов. Первый забор крови из вены делают натощак.

Если существует техническая возможность быстро определить уровень глюкозы в венозной плазме (только не с помощью глюкометра), то следует подождать результата. При уровне 5,1 ммоль/л и более продолжать не стоит — диагноз «гестационный сахарный диабет» или «подозрение на манифестирующий сахарный диабет» уже можно ставить.

Если такой возможности нет (это частая ситуация, ничего страшного в этом нет), проводится нагрузка. Порошок, состоящий из 75 г сухой глюкозы, растворяют в 250–300 мл теплой (37–40 °С) питьевой негазированной воды. Этот раствор надо выпить в течение 5 минут. Как только пациентка сделала первый глоток, тест начался. Ровно через 60 мин и через 120 мин забор крови из вены повторяют.

Уровень глюкозы 5,1 ммоль/л и выше, но меньше 7,0 ммоль/л натощак, или 10,0 ммоль/л через час после нагрузки, или 8,5 ммоль/л через 2 часа после нагрузки — это гестационный сахарный диабет.

Никакие дополнительные исследования уже не нужны. Ситуацию надо принять, сходить на консультацию к эндокринологу, купить глюкометр и начать соблюдать диетические рекомендации. В большинстве случаев ситуацию можно контролировать, не доводя до назначения инсулина.

Что делать, если опоздали?

Всё нужно делать вовремя. Если по каким-то причинам сроки пропустили, решение о целесообразности его проведения в более поздние сроки принимается индивидуально. Если пациентка относится к группе риска по развитию гестационного диабета (избыточная масса тела или ожирение, возраст женщины 30 лет и старше, сахарный диабет у родственников, гестационный диабет в предыдущих беременностях, рождение ребенка с массой тела более 4500 кг или мертворождение в анамнезе, быстрая прибавка веса во время данной беременности) или по результатам УЗИ заподозрено диабетическое поражение плода, глюкозотолерантный тест можно провести до 32 недель беременности.

Как подготовиться к тесту?

Конечно, всем хочется, чтобы результат теста был «хорошим». Именно поэтому некоторые особо пугливые беременные садятся на диету со строгим ограничением углеводов, надеясь «проскочить». К сожалению, можно получить совершенно противоположный результат — организм, соскучившись по углеводам, мобилизуется и выдаст «повышенный» показатель.

Ошибки при проведении теста

Ограничение углеводов. Распространенное заблуждение — ограничивать углеводы перед проведением теста. Не знаю, откуда взялась эта рекомендация. В надежде получить результат «получше» можно получить противоположный эффект. На протяжении 3 дней перед тестом следует сохранять обычные пищевые пристрастия, получая не менее 150 г углеводов в день.

Недостаточный перерыв в еде. Непосредственно перед проведением теста период голодания должен составлять 8–14 часов. Последний ужин накануне теста должен обязательно содержать 30–50 г углеводов.

Лишняя активность. В процессе проведения теста (120 минут) пациентка должна сидеть. Можно, конечно, пройтись разок по коридору, но забежать в ближайший магазинчик — плохая идея.

Курение и лекарства. Курение до завершения теста запрещается. Если пациентка принимает лекарства, влияющие на уровень глюкозы крови (поливитамины и препараты железа, содержащие углеводы, глюкокортикоиды, β-адреноблокаторы, β-адреномиметики), очередную таблетку можно принять только после окончания теста.

Категорически запрещено заменять нагрузку глюкозой какими-либо «пробными завтраками», сладким чаем и прочей ерундой.

Для того чтобы результаты теста были достоверными, необходимо строго следовать инструкции.

Глюкозотолерантный тест не проводят:

– при раннем токсикозе беременности (рвота, тошнота);

– при необходимости соблюдения строгого постельного режима (тест не проводится до момента расширения двигательного режима);

– на фоне острого воспалительного или инфекционного заболевания;

– при обострении хронического панкреатита или при наличии демпинг-синдрома (синдром резецированного желудка);

– если диагноз «гестационный сахарный диабет» уже установлен.

Лечением гестационного диабета занимаются врачи-эндокринологи. Основа терапии — правильная диета. Вопреки расхожему мнению, разрешено очень многое (даже горький шоколад 25–30 г в сутки). А наградой за своевременное лечение будет ваше здоровье и здоровье вашего малыша.

Оксана Богдашевская специально для Apteka.RU

Источник