Изменение органа зрение при сахарном диабете

Диабет – это сложное и опасное заболевание эндокринной системы, которое приводит к ухудшению состояния сосудов всего организма. Страдает при этой патологии и зрение. От 5 до 20% пациентов слепнут в течение 5 лет после постановки диагноза «сахарный диабет». Почему это происходит? Узнаем, как эта болезнь сказывается на здоровье глаз.

Как диабет влияет на зрение?

Сахарный диабет представляет собой нарушение обмена веществ, которое характеризуется повышением уровня сахара в крови. Основная причина этого заболевания – недостаточная выработка в организме инсулина – гормона, который поддерживает концентрацию глюкозы, регулирует углеводный обмен. Эта патология достаточно тяжелая, она приводит к развитию различных осложнений. Влияет сахарный диабет и на зрение. Повышение уровня сахара в крови приводит к ухудшению состояния сосудов. Ткани глазных яблок не получают достаточного количество кислорода. Иными словами, глаза при диабете постоянно страдают от нехватки питания, особенно если отсутствует полноценное лечение. Это и вызывает снижение зрения. Чаще всего у диабетиков развивается диабетическая ретинопатия – 70-80% больных. Еще 20-30% приходятся на следующие офтальмопатологии:

- диабетическая катаракта;

- диабетическая глаукома;

- синдром «сухого глаза».

Согласно официальной статистике, от 5 до 20% диабетиков слепнут в первые 5 лет после выявления у них сахарного диабета. Однако, как считают медики, в реальности проблема более масштабная. Многие больные не лечат диабет, запускают патологию, а ухудшение зрения связывают с возрастными изменениями в организме и другими факторами.

Рассмотрим подробнее перечисленные офтальмопатологии. Когда пациенту следует насторожиться? Узнаем, есть ли возможность предотвратить ухудшение зрения при диабете.

Как влияет диабет на зрение – диабетическая ретинопатия

Обязательное условие для развития ретинопатии – гипергликемия – повышенная концентрация сахара в крови.

При этом состоянии происходит истончение капилляров и образование микротромбов. На глазном дне появляются различные аномалии. Ткани сетчатки страдают от нехватки кислорода. Существуют три формы/стадии диабетической ретинопатии:

- Непролиферативная. В сетчатой оболочке образуются аневризмы, происходят кровоизлияния, возникают отеки и очаги экссудации. Также для этой формы патологии характерен макулярный отек. Опасность ранней стадии в том, что зрение не ухудшается, однако патологические процессы могут быть необратимыми.

- Препролиферативная. Наблюдаются микрососудистые аномалии. Происходят частые кровоизлияния в сетчатку.

- Пролиферативная. Пролиферация – это патологическое разрастание тканей. На этой стадии заболевания большинство сосудов заменены разросшимися. Наблюдаются множественные ретинальные геморрагии. Зрение начинает ухудшаться. Обычно острота его падает стремительно. Если на этой стадии болезнь не остановить, пациент ослепнет. Возможно отслоение сетчатки из-за того, что в хрупких сосудах становится много разросшейся соединительной ткани.

Как уже было отмечено, на начальном этапе ретинопатия не сопровождается нарушением зрительных функций. Иногда человек долгое время не замечает тревожных симптомов и на второй стадии, потому что они беспокоят редко. Впоследствии появляются такие признаки болезни, как:

- затуманенность зрения;

- мелькание «мушек», плавающие темные пятна;

- застилающая глаза пелена;

- ухудшение видимости на близкой дистанции.

Диабетическая катаракта

При катаракте происходит помутнение хрусталика. Он становится непроницаемым для световых лучей. Зрение при этой патологии ухудшается очень сильно. Катаракта – это одна из причин возникновения слепоты у многих пожилых людей. Спровоцировать это заболевание может и сахарный диабет. При постоянной гипергликемии, которая приводит к нарушению обмена веществ, в хрусталике глаза скапливаются соединения глюкозы. Они вызывают его потемнение и уплотнение.

Как происходит развитие катаракты при сахарном диабете? Развивается она при этом заболевании обычно быстрее, чем из-за других причин. Прогрессирует патология следующим образом:

- На первой стадии зрение не изменяется. Больной практически не ощущает никаких симптомов. Зачастую выявить помутнение на этом этапе удается только в ходе профилактического или планового обследования.

- На второй стадии наблюдается незрелая катаракта. Появляются первые проблемы со зрением. Может снизиться его острота.

- На третьей стадии хрусталик практически полностью мутнеет. Он становится серо-молочным. Из всех зрительных функций на этом этапе сохраняется цветоощущение, но нарушенное.

- На четвертой стадии волокна прозрачного тела распадаются. Наступает полная слепота.

Интенсивность симптомов зависит от типа диабета. Обычно диабетики с 1 и 2 типом заболевания замечают у себя следующие признаки:

- пелену перед глазами;

- нарушение цветовосприятия – цвета становятся тусклыми;

- диплопию – двоение изображения;

- искры в глазах.

На поздних стадиях отмечается сильное снижение остроты зрения. Любая зрительная нагрузка приводит к быстрому утомлению. Читать или работать за компьютером невозможно. Постепенно больной перестает различать предметы и изображения.

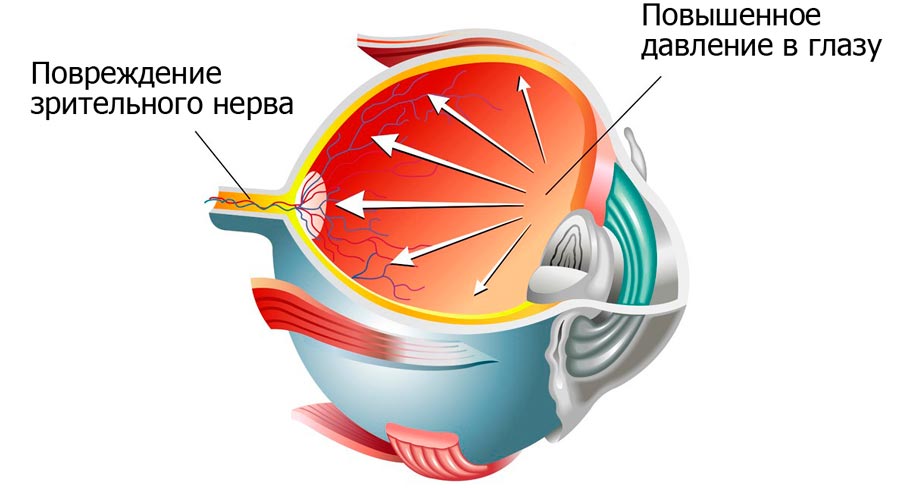

Диабетическая глаукома

Глаукома – это группа офтальмологических заболеваний, при которых наблюдается повышение внутриглазного давления. Зачастую она диагностируется в пожилом возрасте. Причиной ее развития может стать и сахарный диабет. Повышение уровня сахара в крови приводит к ухудшению состояния сосудов, их разрастанию. Новые капилляры перекрывают отток внутриглазной жидкости, провоцируя повышения офтальмотонуса – давления в глазном яблоке. Глаукома может протекать в разных формах. В зависимости от стадии болезни и других факторов она сопровождается:

- повышенной светочувствительностью;

- обильным слезотечением;

- мельканием перед глазами «вспышек», «молний»;

- болью в глазных яблоках;

- сужением полей зрения;

- появлением радужных кругов перед глазами.

Повышение внутриглазного давление может привести к повреждению зрительного нерва с последующей атрофией его тканей. В таких случаях зрительные функции пропадают безвозвратно. Глаукома, как и другие осложнения сахарного диабета, (ретинопатия и катаракта) способна привести к необратимой слепоте.

Как предотвратить глазные болезни при диабете?

Итак, сахарный диабет на зрение влияет достаточно сильно. При этом повышение концентрации сахара в крови – это основная причина ретинопатии, катаракты и прочих офтальмопатологий. Есть и ряд располагающих факторов. К ним относятся:

- генетическая предрасположенность;

- большие зрительные нагрузки, привычка читать в темноте;

- постоянное использование электронных устройств – компьютеров, телефонов, планшетов;

- ношение некачественных солнцезащитных очков без ультрафиолетовых фильтров или полное отсутствие защиты глаз от УФ-лучей;

- вредные привычки – табакокурение, злоупотребление алкоголем.

В большинстве случаев тяжелые последствия диабета возникают у пациентов, которые пренебрежительно относятся к лечению, не занимаются профилактикой, редко посещают врача. При постановке диагноза «сахарный диабет» следует полностью исключить располагающие факторы, перечисленные выше. Что еще советуют офтальмологи?

Во-первых, диабетикам нужно посещать окулиста не менее 1 раза в год. Если же диабетическая ретинопатия или другие офтальмопатологии уже выявлены, то проверять состояние глаз рекомендуется 3-4 раза в год. Во-вторых, необходимо принимать витамины для глаз. Они выпускаются в том числе в виде капель.

Витамины для глаз при сахарном диабете

Обмен веществ при данном заболевании нарушается. Организм из-за этого не получает достаточное количество микроэлементов и витаминов. В связи с этим врачи назначают диабетикам витаминные комплексы, помогающие укрепить сосуды и улучшить состояние глаз. Рекомендуется ежедневно принимать:

- Витамины группы В, которые нормализуют уровень сахара и улучшают кровообращение.

- Аскорбиновую кислоту. Она укрепляет иммунную систему и повышает эластичность сосудов.

- Токоферол, витамин Е. Он выводит из организма токсины и продукты распада глюкозы.

- Ретинол (витамин группы А). Этот элемент улучшает ночное зрение, повышает его остроту.

- Витамин Р, который улучшает микроциркуляцию, расширяя сосуды.

Конкретный препарат назначит лечащий врач. Он же определит дозировку.

Операция на глазах при диабете

Когда необходима операция на глазах при сахарном диабете? На начальных стадиях катаракта, глаукома и ретинопатия лечатся консервативными методами – с помощью глазных капель и прочих лекарственных препаратов. В крайних случаях назначаются операции. Так, при ретинопатии может потребоваться проведение лазерной коагуляции. Она направлена на профилактику и регресс разрастания сосудов. При серьезных поражениях глаза может возникнуть необходимость в витрэктомии – частичном удалении стекловидного тела.

Полное помутнение хрусталика, что бывает при тяжелой форме катаракты, лечится путем его удаления. Прозрачное тело заменяется на интраокулярную линзу. Такая операция проводится сегодня с помощью лазерных технологий. Часто замена хрусталика является единственной возможностью сохранить зрение пациенту.

При постоянных повышениях внутриглазного давления проводится операция, позволяющая ускорить процесс оттока внутриглазной жидкости. Назначается она только в случаях, когда лекарственная терапия не приносит результата.

Перечислим симптомы, которые должны насторожить диабетика и заставить его отправиться к офтальмологу:

- снижение остроты зрения;

- пелена перед глазами;

- мелькание «мушек», появлении черных пятен;

- постоянная сухость роговицы, покраснение склеры;

- резь, боль, зуд, покалывание в глазах;

- быстрая утомляемость органов зрения.

Источник

Eye manifeions of diabetes mellitus V.P. Mozherencov, G.L. Prokofyeva, L.A.Usova

V.P. Mozherencov, G.L. Prokofyeva, L.A.Usova

The article is a clinical lecture for practical ophthalmologists. The of the article describes main pathological changes of the eye in patients with diabetes mellitus.

При сахарном диабете чаще, чем при других эндокринных заболеваниях, наблюдаются различные поражения органа зрения – воспалительные процессы век и конъюнктивы, ксантелазмы век, ангиопатии бульбарной конъюнктивы и склеры, парезы глазодвигательных нервов, различные формы кератодистрофий, развитие катаракты, передние увеиты, рубеоз радужки, нарушение гемо- и гидродинамики глаза.

Большинство из перечисленных проявлений заболевания носит неспецифический характер, и сахарный диабет при этом рассматривается как фактор риска, увеличивающий их частоту возникновения и тяжесть.

Одним из самых тяжелых специфических поражений глаза при сахарном диабете считается диабетическая ретинопатия. При прогрессировании она осложняется рецидивирующими внутриглазными кровоизлияниями, фиброзом сетчатки и стекловидного тела, тракционной отслойкой сетчатки, неоваскулярной глаукомой, атрофией зрительных нервов и приводит к необратимой слепоте.

К факторам риска у больных как инсулинзависимым, так и инсулинонезависимым сахарном диабетом относятся гиперхолестеринемия, протеинурия, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, инфекционные заболевания, беременность и роды, интоксикации (в частности, курение), хирургические вмешательства на глазном яблоке. Наиболее универсальным и значимым фактором риска является длительная декомпенсация диабета [6,7].

Патогенез диабетической ретинопатии определяется нарушением углеводного обмена при сахарном диабете. На местном уровне формируется порочный круг, включающий диффузную ретинальную гипоксию, усиление анаэробного метаболизма сетчатки, развитие местного ацидоза, микроангиопатии, венозный застой с последующим формированием участков глубокой гипоксии и развитием пролиферативных процессов. Патогенетическое лечение диабетической ретинопатии должно быть в первую очередь направлено на устранение или ослабление по меньшей мере одного из трех факторов: гипоксии, ацидоза и венозного застоя [3].

Ведущими методами диагностики диабетической ретинопатии являются офтальмоскопия и офтальмомикроскопия с флюоресцентной ангиографией. Картина глазного дна при поражении сетчатки у больных диабетом отличается большим полиморфизмом. При ранней стадии наблюдаются неравномерное расширение, полнокровие и усиление извилистости вен сетчатки, единичные микроаневризмы и мелкоточечные кровоизлияния, располагающиеся в центральном отделе. При прогрессировании процесса возникают облитерация сосудов, неоваскуляризация, точечные и в форме пятен кровоизлияния и желтовато-белые восковидные помутнения, нередко сливающиеся между собой и образующие кольцевидные фигуры вокруг диска зрительного нерва, в области желтого пятна и между верхней и нижней височными артериями. Для поздней стадии диабетической ретинопатии, помимо описанных изменений, характерны усиление неоваскуляризации с распространением ее на диск зрительного нерва, появление обширных ретинальных и преретинальных кровоизлияний, нередко с прорывом в стекловидное тело, разрастание соединительной ткани в сетчатке и стекловидном теле в виде мембран, тяжей и пленок, что приводит к тракционной отслойке сетки, ее разрывам, вторичной глаукоме. Диабетические пролиферативные очаги в полости глазного яблока в отличие от обычных постгеморрагических рубцовых изменений могут самостоятельно развиваться из новообразованных сосудов. Прогрессирование диабетической ретинопатии грозит необратимой слепотой [1,2,7].

Диабетическая ретинопатия может протекать и доброкачественно. Доброкачественность течения ее определяется длительностью заболевания (15-20 лет), а также последовательным развитием всех его стадий.

Для диагностики осложнений диабетической ретинопатии – пролиферативных изменений стекловидного тела и тракционной отслойки сетчатки, особенно при непрозрачных средах глаза, решающее значение имеет ультразвуковое исследование, с помощью которого можно не только выявить, но и локализовать структурные внутриглазные изменения, а также определить их характер и распространенность [3].

На втором месте по частоте поражений органа зрения у больных сахарным диабетом стоит катаракта. Истинная диабетическая катаракта встречается чаше у детей и молодых людей, чем у пожилых, чаще у женщин, чем у мужчин, и, как правило, бывает двусторонней. В отличие от возрастной, диабетическая катаракта, особенно у детей, прогрессирует очень быстро и может развиться в течение 2-3 месяцев, нескольких дней и даже часов (при диабетическом кризе). Среди причин слепоты при сахарном диабете катаракта занимает первое место. Однако в отличие от слепоты при ретинопатии она поддается хирургическому лечению. Но у значительного числа больных катаракта сочетается с ретинопатией, что отнюдь не гарантирует благоприятного исхода операции.

В диагностике начальных стадий диабетической катаракты, помимо обычного офтальмологического осмотра, большое значение имеет биомикроскопия, позволяющая выявить хлопьевидные беловатые помутнения в самых поверхностных субэпителиальных слоях хрусталика, помутнения под задней капсулой его, субкапсулярные вакуоли в виде темных, оптически пустых, круглых или овальных зон. При значительном помутнении хрусталика специфические особенности диабетической катаракты стушевываются. У больных с начальным помутнением хрусталика изменяется рефракция в сторону усиления, определяется уменьшение контрастной чувствительности на средних и низких пространственных частотах [4,5].

Поражения зрительного нерва среди других глазных проявлений сахарного диабета встречаются относительно редко. Папиллопатия, как правило, имеет место при декомпенсации диабета и проявляется приступами «затуманивания» зрения, появлением скотом. На глазном дне обнаруживаются отек дисков зрительного нерва и признаки ретинопатии. Диабетическая передняя ишемическая невропатия проявляется односторонним понижением остроты зрения различной выраженности, секторальными выпадениями в поле зрения, отеком диска зрительного нерва. Исходом ее является частичная атрофия зрительного нерва со стойкими нарушениями зрительных функций. Для задней ишемической невропатии характерно значительное понижение зрения с секторальными выпадениями в поле зрения на фоне неизмененного диска зрительного нерва в начале заболевания. Поражение одностороннее, исход – частичная атрофия зрительного нерва. При ретробульбарном неврите, возникающем на фоне декомпенсации диабета, наблюдается двустороннее понижение зрения и появление центральных скотом, но нарушения зрительных функций частично или полностью обратимы.

Локальная или распространенная невропатия – частая причина глазодвигательных нарушений. Почти в 25% случаев паралич или парез глазодвигательных нервов обусловлены сахарным диабетом. Отличительными особенностями поражений глазодвигательного аппарата являются их ассиметричность и наличие резкой болезненности. Наблюдаются они преимущественно у лиц пожилого возраста и обычно при декомпенсации диабета.

В зависимости от течения диабета могут наблюдаться изменения внутриглазного давления. Его снижение нередко происходит на фоне развития диабетической ретинопатии. Остро возникающее резкое его падение, сопровождающееся cyжением зрачка и расстройством зрения, свидетельствует о начинающейся диабетической коме. Повышение внутриглазного давления и развитие глаукомы, чаще вторичной, происходит в результате формирования соединительной ткани и разрастания новообразованных сосудов в переднем отделе глаза, что наблюдается, в частности, при рубеозе радужки. Вторичная глаукома встречается относительно часто, при ее выраженном развитии плохо поддается лечению и приводит к необратимой слепоте [2,4,6].

Ведущим фактором в профилактике, стабилизации и лечении диабетических поражений органа зрения является рациональная терапия сахарного диабета, направленная на регуляцию углеродного, жирового, белкового и водного обменов.

Литература

1. Глинчук Я.И., Деев Л.А. Офтальмохирургия. 1990. 2. 42-47.

2. Калинин А.П., Нурманбетов Д.Н., Можеренков В.П. Изменения органа зрения при эндокринных заболеваниях: Учебно-методическое пособие. Фрунзе, 1988.

3. Калинин А.П., Можеренков В.П., Прокофьева Г.Л. Офтальмоэндокринология. – М.: Медицина, 1998. – 160 с.

4. Можеренков В.П., Калинин A.П. Офтальмологический журнал. 1991, I. 54-58.

5. Можеренков В.П., Калинин А.П., Прокофьева Г.Л. Изменения органа зрения при эндокринных нарушениях: Учебное пособие. – М.,1993.

6. Нестеров А.П. Диабетические поражения органа зрения // Актуальные

проблемы эндокринологии: Тез. докл. III Всероссийского съезда эндокринологов. -М., 1996. – С. 78-79.

Источник