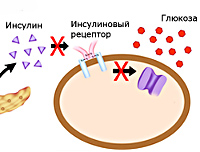

Основной патогенетический фактор диабета 2 типа

– Блок превращения проинсулина в инсулин

– Гипергликемия

– Кетонемия

+ Дефицит или блок инсулиновых рецепторов на эффекторных клетках

Рекомендуемая литература:

1. П.Ф.Литвицкий Патофизиологии Учебник. – М : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – С. 266-300,316-340.

2. Патологическая физиология / Под ред. А.Д.Адо и др.. – М:Триада-Х, 2000. – С.216-238,

3. Патологическая физиология / Под ред. Н.Н.Зайко. – Элиста:Эсен, 1994. – С.238-265

4. Избранные лекции по курсу “Патофизиология” / Под ред В.И.Николаева. – СПб.: СПбГМА, 1994. – С. 12 – 21.

. 5. А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов Основы патохимии – СПб., Элби, 2000.- С. 8-48,132-252

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВОДНО – ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА

Теоретическая справка. Изменение количества воды и электролитов в организме нарушает течение химических и физико-химических процессов, объемные соотношения между кровью, клетками и внеклеточным пространством и в итоге функционирования тканей. Изменение водно-электролитного баланса – одно из самых опасных нарушений гомеостаза.

Различают нарушения количественного содержания жидкости в организме – гипо- и гипергидратации, так и качественного состава внеклеточной жидкости – гипо- и гиперосмия. Существует большое число причин, вызывающих эти нарушения: обильное потоотделение, полиурия, гипервентиляция легких, потеря крови или плазмы, нарушение выделительной функции почек, диспепсии, нарушение микроциркуляции и др.

Среди всех нарушений водно-электролитного баланса следует особо выделить развитие изоосмолярной гипергидратации – отеки. Отеком называется типовой патологический процесс скопления избыточной жидкости в межклеточном пространстве. Причин развития отеков множество – аллергия, воспаление, голодание, интоксикации, патология сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем и многое др. Однако по общим механизмам развития следует выделить 5 типов отеков:

1 – общий механизм нарушения регуляции водно-электролитного обмена нейроэндокринного характера, связанный с патологией гипофиза и коры надпочечников. По основном гормону, который возрастает при этом в крови больных, этот механизм получил название вторичного альдостеронизма;

2 – мембраногенный механизм возникает при состояниях повышенной проницаемости сосудистой стенки;

3 – гипоонкотический механизм развивается при снижении коллоидно-осмотического давления крови, зависящего в первую очередь от содержания альбуминов в крови;

4 – механический механизм обусловлен повышением гидростатического давления крови;

5 – лимфогенный механизм связан с затруднением оттока лимфы от ткани вследствие снижения функции лимфатических сосудов.

Именно знание вопросов патогенеза отеков, являющихся наиболее сложными в патологии водно-электролитного баланса, необходимы будущему врачу вне зависимости от его специальности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Механизмы регуляции водно-электролитного баланса, функциональная система жажды, роль альдостерона и антидиуретического гормона.

2. Классификация нарушений водно-электролитного баланса.

3. Дегидратация, виды, причины, механизмы развития, последствия.

4. Гипергидратация, виды, причины, механизмы развития, последствия.

5. Отеки, определение, виды по этиологии и патогенезу.

6. Этиология и патогенез отдельных форм отеков – сердечного, почечных, голодных, токсических, эндокринных и др.

7. Нарушения обмена электролитов: натрия, калия, кальция, хлора.

Тестовые задания

ВЫБЕРИТЕ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:

1. Инициальный механизм развития сердечного отека:

-Онкотический -Осмотический

-Мембраногенный +Гемодинамический

2. Основной механизм развития воспалительного отека:

-Осмотический +Мембраногенный

-Онкотический -Гемодинамический

Источник

Сахарный диабет 2 типа – это хроническое эндокринное заболевание, которое развивается вследствие инсулинорезистентности и нарушения функций бета-клеток поджелудочной железы, характеризуется состоянием гипергликемии. Проявляется обильным мочеиспусканием (полиурией), усиленным чувством жажды (полидипсией), зудом кожных покровов и слизистых оболочек, повышенным аппетитом, приливами жара, мышечной слабостью. Диагноз устанавливается на основании результатов лабораторных исследований. Выполняется анализ крови на концентрацию глюкозы, уровень гликозилированного гемоглобина, глюкозотолерантный тест. В лечении используются гипогликемические препараты, низкоуглеводная диета, повышение физической активности.

Общие сведения

Слово «диабет» переводится с греческого языка как «истекать, вытекать», фактически название заболевания означает «истечение сахара», «потеря сахара», что определяет ключевой симптом – усиленное выведение глюкозы с мочой. Сахарный диабет 2 типа, или инсулиннезависимый сахарный диабет, развивается на фоне повышения резистентности тканей к действию инсулина и последующего снижения функций клеток островков Лангерганса. В отличие от СД 1 типа, при котором недостаток инсулина первичен, при 2 типе заболевания дефицит гормона является результатом длительной инсулинорезистентности. Эпидемиологические данные весьма разнородны, зависят от этнических особенностей, социально-экономических условий жизни. В России предположительная распространенность – 7%, что составляет 85-90% всех форм диабета. Заболеваемость высока среди людей старше 40-45 лет.

Сахарный диабет 2 типа

Причины СД 2 типа

Развитие заболевания провоцируется сочетанием наследственной предрасположенности и факторов, влияющих на организм на протяжении жизни. К зрелому возрасту неблагоприятные экзогенные воздействия снижают чувствительность клеток организма к инсулину, в результате чего они перестают получать достаточное количество глюкозы. Причинами СД II типа могут стать:

- Ожирение. Жировая ткань снижает способность клеток использовать инсулин. Избыточная масса тела является ключевым фактором риска развития болезни, ожирение определяется у 80-90% пациентов.

- Гиподинамия. Дефицит двигательной активности негативно сказывается на работе большинства органов и способствует замедлению обменных процессов в клетках. Гиподинамичный образ жизни сопровождается низким потреблением глюкозы мышцами и накоплением ее в крови.

- Неправильное питание. Основной причиной ожирения у лиц с диабетом является переедание – избыточная калорийность рациона. Другой негативный фактор – употребление большого количества рафинированного сахара, который быстро поступает в кровоток, провоцируя «скачки» секреции инсулина.

- Эндокринные болезни. Манифестация СД может быть спровоцирована эндокринными патологиями. Отмечаются случаи заболеваемости на фоне панкреатита, опухолей поджелудочной железы, гипофизарной недостаточности, гипо- или гиперфункции щитовидной железы или надпочечников.

- Инфекционные болезни. У людей с наследственной отягощенностью первичное проявление СД регистрируется как осложнение вирусного заболевания. Наиболее опасными считаются грипп, герпес и гепатит.

Патогенез

В основе сахарного диабета второго типа лежит нарушение метаболизма углеводов вследствие повышения резистентности клеток к инсулину (инсулинорезистентности). Снижается способность тканей принимать и утилизировать глюкозу, развивается состояние гипергликемии – повышенного уровня сахара плазмы, активизируются альтернативные способы получения энергии из свободных жирных кислот и аминокислот. Для компенсации гипергликемии организм усиленно выводит лишнюю глюкозу через почки. Ее количество в моче увеличивается, развивается глюкозурия. Высокая концентрация сахара в биологических жидкостях вызывает рост осмотического давления, что провоцирует полиурию – обильное учащенное мочеиспускание с потерей жидкости и солей, приводящее к обезвоживанию и водно-электролитному дисбалансу. Этими механизмами объясняется большинство симптомов СД – сильная жажда, сухость кожи, слабость, аритмии.

Гипергликемия изменяет процессы пептидного и липидного обмена. Остатки сахаров присоединяются к молекулам белков и жиров, нарушая их функции, возникает гиперпродукция глюкагона в поджелудочной железе, активируется расщепление жиров как источника энергии, усиливается реабсорбция глюкозы почками, нарушается трансмиттерная передача в нервной системе, воспаляются ткани кишечника. Таким образом, патогенетические механизмы СД провоцируют патологии сосудов (ангиопатии), нервной системы (нейропатии), пищеварительной системы, желез эндокринной секреции. Более поздний патогенетический механизм – инсулиновая недостаточность. Она формируется постепенно, в течение нескольких лет, вследствие истощения и естественной программированной гибели β-клеток. Со временем умеренный дефицит инсулина сменяется выраженным. Развивается вторичная инсулинозависимость, больным назначается инсулинотерапия.

Классификация

В зависимости от выраженности нарушений углеводного обмена при сахарном диабете выделяют фазу компенсации (достигнуто состояние нормогликемии), фазу субкомпенсации (с периодическим повышением уровня глюкозы крови) и фазу декомпенсации (гипергликемия устойчива, с трудом поддается коррекции). С учетом степени тяжести различают три формы заболевания:

- Легкая. Компенсация достигается корректировкой питания либо диетой в сочетании с минимальной дозировкой гипогликемического препарата. Риск развития осложнений низкий.

- Средняя. Для компенсации метаболических нарушений необходим регулярный прием сахароснижающих средств. Высока вероятность начальных стадий сосудистых осложнений.

- Тяжелая. Больные нуждаются в постоянном использовании таблетированных гипогликемических лекарств и инсулина, иногда – только в инсулинотерапии. Формируются серьезные диабетические осложнения – ангиопатии мелких и крупных сосудов, нейропатии, энцефалопатии.

Симптомы СД 2 типа

Заболевание развивается медленно, на начальной стадии проявления едва заметны, это значительно осложняет диагностику. Первым симптомом становится усиление чувства жажды. Больные ощущают сухость во рту, выпивают до 3-5 литров в день. Соответственно увеличивается количество мочи и частота позывов к опорожнению мочевого пузыря. У детей возможно развитие энуреза, особенно в ночное время. Из-за частых мочеиспусканий и высокого содержания сахара в выделяемой моче раздражается кожа паховой области, возникает зуд, появляются покраснения. Постепенно зуд охватывает область живота, подмышечных впадин, сгибов локтей и коленей. Недостаточное поступление глюкозы к тканям способствует повышению аппетита, пациенты испытывают голод уже спустя 1-2 часа после приема пищи. Несмотря на увеличение калорийности рациона, вес остается прежним либо снижается, так как глюкоза не усваивается, а теряется с выделяемой мочой.

Дополнительные симптомы – быстрая утомляемость, постоянное чувство усталости, дневная сонливость, слабость. Кожа становится сухой, истончается, склонна к высыпаниям, грибковым поражениям. На теле легко появляются синяки. Раны и ссадины долго заживают, часто инфицируются. У девочек и женщин развивается кандидоз половых органов, у мальчиков и мужчин – инфекции мочевыводящих путей. Большинство пациентов сообщают об ощущении покалывания в пальцах рук, онемении ступней. После еды может возникать чувство тошноты и даже рвота. Артериальное давление повышенное, нередки головные боли и головокружения.

Осложнения

Декомпенсированное течение СД 2 типа сопровождается развитием острых и хронических осложнений. К острым относятся состояния, возникающие быстро, внезапно и сопровождающиеся риском летального исхода – гипергликемическая кома, молочнокислая кома и гипогликемическая кома. Хронические осложнения формируются постепенно, включают диабетические микро- и макроангиопатии, проявляющиеся ретинопатией, нефропатией, тромбозами, атеросклерозом сосудов. Выявляются диабетические полинейропатии, а именно полиневриты периферических нервов, парезы, параличи, автономные нарушения в работе внутренних органов. Наблюдаются диабетические артропатии – суставные боли, ограничения подвижности, уменьшение объема синовиальной жидкости, а также диабетические энцефалопатии – расстройства психической сферы, проявляющиеся депрессией, эмоциональной неустойчивостью.

Диагностика

Сложность выявления инсулиннезависимого сахарного диабета объясняется отсутствием выраженной симптоматики на начальных стадиях заболевания. В связи с этим людям из группы риска и всем лицам после 40 лет рекомендуются скрининговые исследования плазмы на уровень сахара. Лабораторная диагностика является наиболее информативной, позволяет обнаружить не только раннюю стадию диабета, но и состояние предиабета – снижение толерантности к глюкозе, проявляющееся длительной гипергликемией после углеводной нагрузки. При признаках СД обследование проводит врач-эндокринолог. Диагностика начинается с выяснения жалоб и сбора анамнеза, специалист уточняет наличие факторов риска (ожирение, гиподинамия, наследственная отягощенность), выявляет базовые симптомы – полиурию, полидипсию, усиление аппетита. Диагноз подтверждается после получения результатов лабораторной диагностики. К специфическим тестам относятся:

- Глюкоза натощак. Критерием заболевания является уровень глюкозы выше 7 ммоль/л (для венозной крови). Забор материала производится после 8-12 часов голода.

- Глюкозотолерантный тест. Для диагностики СД на ранней стадии исследуется концентрация глюкозы через пару часов после употребления углеводистой пищи. Показатель выше 11,1 ммоль/л выявляет диабет, в диапазоне 7,8-11,0 ммоль/л определяется предиабет.

- Гликированный гемоглобин. Анализ позволяет оценить среднее значение концентрации глюкозы за последние три месяца. На диабет указывает значение 6,5% и более (венозная кровь). При результате 6,0-6,4% диагностируется предиабет.

Дифференциальная диагностика включает различение инсулиннезависимого СД с другими формами болезни, в частности – с сахарным диабетом первого типа. Клиническими отличиями являются медленное нарастание симптомов, более поздний срок начала болезни (хотя в последние годы заболевание диагностируется и у молодых людей 20-25 лет). Лабораторные дифференциальные признаки – повышенный или нормальный уровень инсулина и С-пептида, отсутствие антител к бета-клеткам поджелудочной железы.

Лечение СД 2 типа

В практической эндокринологии распространен системный подход к терапии. На ранних стадиях болезни основное внимание уделяется изменению образа жизни пациентов и консультациям, на которых специалист рассказывает о диабете, способах контроля сахара. При стойкой гипергликемии решается вопрос о применении медикаментозной коррекции. Полный комплекс лечебных мероприятий включает:

- Диету. Основной принцип питания – сокращение количества пищи с большим содержанием жиров и углеводов. Особенно «опасными» являются продукты с рафинированным сахаром – кондитерские изделия, конфеты, шоколад, сладкие газированные напитки. Рацион больных состоит из овощей, молочных продуктов, мяса, яиц, умеренного количества злаков. Необходим дробный режим питания, небольшие объемы порций, отказ от алкоголя и специй.

- Регулярные физические нагрузки. Пациентам без тяжелых диабетических осложнений показаны спортивные занятия, усиливающие процессы окисления (аэробные нагрузки). Их периодичность, продолжительность и интенсивность определяются индивидуально. Большинству больных разрешена спортивная ходьба, плавание и пешие прогулки. Среднее время одного занятия – 30-60 минут, частота 3-6 раз в неделю.

- Медикаментозную терапию. Используются лекарственные средства нескольких групп. Распространено применение бигуанидов и тиазолидиндионов – препаратов, которые снижают инсулиновую резистентность клеток, абсорбцию глюкозы в ЖКТ и ее производство в печени. При их недостаточной эффективности назначаются лекарства, усиливающие активность инсулина: ингибиторы ДПП-4, производные сульфонилмочевины, меглитиниды.

Прогноз и профилактика

Своевременная диагностика и ответственное отношение пациентов к лечению СД позволяют достичь состояния устойчивой компенсации, при котором долгое время сохраняется нормогликемия, а качество жизни больных остается высоким. Для профилактики заболевания необходимо придерживаться сбалансированного рациона питания с высоким содержанием клетчатки, ограничением сладких и жирных продуктов, дробным режимом приемов пищи. Важно избегать гиподинамии, ежедневно обеспечивать организму физическую нагрузку в виде ходьбы, 2-3 раза в течение недели заниматься спортом. Регулярный контроль глюкозы необходим лицам из групп риска (лишний вес, зрелый и пожилой возраст, случаи СД среди родственников).

Источник

Сахарный диабет (СД) – группа обменных заболеваний, характеризующихся гипергликемией, возникающих в результате нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих факторов (ВОЗ, 1999). Во всех без исключения странах катастрофически, приобретая масштабы всемирной эпидемии, растет заболеваемость сахарным диабетом (СД). В 2000 году в мире насчитывалось более 160 млн. больных, а к 2010 году их количество составит более 215 млн. человек [3].

В РФ на 2001 год зарегистрировано более 3 млн. больных СД, из них СД 2 типа болеют около 1 млн. 775 тыс. человек. Распространенность заболевания в РФ и в мире растет за счет СД 2 типа [2,4]. СД 2 типа представляет собой заболевание, в основе которого лежит как наличие резистентности к инсулину, так и нарушение его секреции. СД 2 типа (прежде всего инсулинорезистентность) является составной частью так называемого метаболического синдрома (МС), представляющего собой висцеральное ожирение, дислипидемию (повышение ТГ, ХС ЛПНП, снижение ХС ЛПВП), артериальную гипертензию. Типичными проявлениями МС являются также нарушения фибринолитических свойств крови – гиперфибриногенемия, повышение уровня ИАП 1 типа, микроальбуминурия и гиперурикемия. Метаболический синдром и СД 2 типа, как одно из его проявлений, являются ведущими причинами смертности в развитых странах Европы и Северной Америки. Более того, за 90–е годы прошлого века смертность от СД 2 типа неуклонно возрастала [2,3].

В основе развития клинических проявлений и осложнений СД лежат инсулинорезистентность, развивающаяся компенсаторная гиперинсулинемия и гипергликемия (в первую очередь, возникающая после приема пищи). Развитие СД 2 типа претерпевает ряд последовательных этапов, финалом которых является стойкое снижение секреции инсулина (рис. 1). В этой связи, одной из основных задач терапии СД 2 типа является поддержание не только нормогликемии, но и сохранение резервных возможностей b–клеток ПЖ. Поскольку нарушения углеводного обмена не являются единственными проявлениями СД, а гипергликемия и инсулинорезистентность приводят к нарушению всех видов обмена веществ, компенсация СД осуществляется в нескольких направлениях.

Первоочередной и важнейшей задачей в лечении СД является нормализация гликемии (табл. 1). Данное обстоятельство, безусловно, относится и к СД 2 типа. Крупнейшее проспективное клиническое исследование UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) убедительно показало, что снижение гликемии предупреждает или задерживает развитие всех осложнений СД 2 типа. Так, уменьшение уровня HbA1c на 0,9% приводит к снижению общей смертности на 21%, сердечно–сосудистой смертности на 14%, нарушений микроциркуляторного русла на 37%. Вместе с тем, риск смерти при СД 2 типа уменьшается на 42 и 63% при снижении HbA1c на 2 и 3% соответственно. Следует отметить, что в группе пациентов с избыточным весом и ожирением, получавших монотерапию метформином, смертность от сердечно–сосудистых заболеваний (ИБС, инсульт) снизилась на 39 и 41% соответственно. Данное обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку СД 2 типа представляет собой классическое сердечно–сосудистое заболевание. Риск развития сердечно–сосудистых катастроф или смерти от них при СД 2 сходен с таковым у лиц с коронарным атеросклерозом или уже перенесенным инфарктом миокарда. Поэтому, подбирая терапию при СД 2, следует учитывать и возможное прогностическое влияние на полиэтиологичность развития атеросклероза. Предпочтение в лекарственной терапии должно отдаваться препаратам, влияющим на факторы риска прогрессирования атеросклероза [9].

На начальных этапах заболевания, при отсутствии клинических симптомов и умеренном (до 8–10 ммоль/л) повышении гликемии, в качестве основного лечения СД 2 типа может выступать диетотерапия. Однако спустя уже несколько месяцев от дебюта заболевания фармакологическое лечение требуется большинству больных. Показанием к назначению лекарственных препаратов при СД 2 типа являются недостижение целевых показателей гликемии, в частности, гликемия натощак более 7 ммоль/л, HbA1c > 7,0% (табл. 2). Необходимо добавить, что спустя 3–4 года от начала СД 2 типа практически все больные нуждаются в медикаментозном лечении синдрома гипергликемии.

На сегодняшний день в арсенале врача есть все возможности воздействия на механизмы развития гипергликемии при СД 2 типа (рис. 2). Принятые в 2005 году новые рекомендации Всемирной Федерации по лечению сахарного диабета (IDF) дают четкие указания по началу инициации и виду фармакотерапии при СД 2 типа [8].

Первой линией медикаментозного лечения СД 2 типа являются бигуаниды. Из всех бигуанидов метформин остался единственным препаратом данной группы в лечении СД 2 типа. Безопасность метформина в сравнении с другими бигуанидами объясняется иной химической структурой, снижающей блокирование переноса электронов через мембраны клеток и уменьшающей риск развития лактатацидоза.

Метформин используется в лечении СД 2 типа с 1957 года, в настоящее время по данному препарату накоплен колоссальный клинический и научный опыт. Основное действие метформина можно определить как антигипергликемическое, а не сахароснижающее. В настоящее время доказано, что метформин снижает продукцию глюкозы клетками печени, увеличивает утилизацию глюкозы периферическими тканями (прежде всего мышцами) и уменьшает гликемию после приема пищи за счет активации анаэробного гликолиза в тонком кишечнике, замедляя кишечную абсорбцию [6].

Одним из важнейших механизмов развития гипергликемии при СД 2 типа является повышение продукции глюкозы печенью в ночное и раннее утреннее время, что приводит к повышению гликемии натощак. Основу этого процесса составляют инсулинорезистентность гепатоцитов, относительные портальные гипоинсулинемия и гиперглюкагонемия. Назначение метформина приводит к блокаде ключевых ферментов глюконеогенеза и гликогенолиза (пируват–карбоксилазы, глюкозо–6–фосфатазы и др.), увеличению синтеза гликогена. Все вышеперечисленное приводит к снижению гликемии натощак.

До появления глитазонов бигуаниды являлись основными препаратами, воздействующими на инсулинорезистентность. Основу инсулинорезистентности при СД 2 типа составляют нарушения механизмов пострецепторного действия инсулина. Это приводит к снижению транслокации внутриклеточных транспортеров глюкозы, снижению ее поступления в клетку и нарастанию уровня гликемии. Метформин оказывает действие как на рецепторы инсулина, повышая их аффинность, так и усиливает киназную активность и фосфорилирование b–субъединиц рецептора. Усиливается также синтез ключевых ферментов, ответственных за транслокацию транспортеров глюкозы, что приводит к увеличению ее поглощения клетками печени, мышечной и жировой тканями. Снижение периферической инсулинорезистентности приводит к нормализации метаболизма и поглощения глюкозы мышцами, печенью и жировой тканью, предотвращает развитие гипергликемии и поздних осложнений СД 2 типа.

Антигипергликемический эффект метформина проявляется также за счет его действия в ЖКТ. Препарат действует в слизистой тонкого кишечника, способствует активации анаэробного гликолиза. Поступившая с пищей глюкоза активно превращается в лактат, который поступает в печень и включается в дальнейшие метаболические процессы. Очень важно, что такое превращение в лактат не имеет системного действия, риск развития лактатацидоза не увеличивается. Другим механизмом воздействия метформина на прандиальную гликемию является его действие на глюкозные транспортеры и замедление скорости всасывания глюкозы.

Мы уже отмечали эффективность метформина в отношении инсулинорезистентности. Метформин снижает уровень ТГ (до 30–45%), СЖК (на 10–17%), замедляет процессы липолиза [5].

Клинические и метаболические действия метформина нашли выраженное подтверждение в период проведения UKPDS и других исследований. Процент снижения риска сосудистой патологии при использовании основных лекарственных препаратов при СД 2 типа представлен в таблице 3 [2,9].

Особое место принадлежит метформину в профилактике СД 2 типа. Исследование DPP (программа профилактики диабета) по профилактике СД 2 типа выявило снижение развития заболевания на 31% в группе лиц, получавших метформин в дозе 850 мг 2 раза в сутки. Эффективность метформина в профилактике перехода НТГ СД 2 типа существенно повышается с увеличением массы тела и в более молодой возрастной группе (рис. 3) [7].

Метформин является препаратом выбора при СД 2 типа у лиц с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением (ОТ/ОБ >1 у мужчин и > 0,85 у женщин). Лечение препарата начинают с дозы 500 мг в ужин или н/ночь, максимальная доза может составлять до 2,5–3 грамм в сутки (в несколько приемов). В связи с накоплением лактата на фоне приема метформина препарат не рекомендуют назначать при тяжелой сердечно–сосудистой патологии, у лиц с гипоксией любой этиологии и при нарушениях функции печени. Вместе с тем, за последние годы не отмечалось случаев фатального лактатацидоза. Частота лактатацидоза на метформине составляет в среднем 0,03 случая на 1000 пациенто–лет. Все случаи лактатацидоза за последние 10 лет на метформине связаны с нарушением приема препарата. Не отмечалось корреляции между дозой препарата и развитием лактатацидоза. Следует помнить, что у пожилых пациентов возможно снижение терапевтической дозы препарата в связи со снижением функции почек.

Итак, метформин является препаратом выбора для нормализации гликемии натощак. Монотерапию метформином можно с хорошей эффективностью использовать и при незначительном (до 7,5–9,0 ммоль/л) превышении постпрандиальной (2–х часовой) гликемии у пациентов на диетотерапии [1,8]. При больших значениях гликемии целевые показатели, как правило, не достигаются и целесообразно использование препаратов, повышающих секрецию инсулина (секретагогов).

При отсутствии его эффективности в плане достижения целевых значений гликемии целесообразно как можно раньше переводить пациентов на комбинированную пероральную терапию. Наиболее распространенной и эффективной комбинацией является сочетание ПСМ, в частности, глибенкламида, с метформином (табл. 2). Данное сочетание является оптимальным с точки зрения патогенетического подхода к терапии пациентов с СД 2 типа. Метформин контролирует гликемию натощак, глибенкламид – после еды. Для сохранения комплайнса, лучше использовать препараты с фиксированными комбинациями (например, Глибомет).

Как правило, данный вид лечения вызывает меньше осложнений, чем монотерапия высокими дозами ПССП, позволяет улучшить контроль гликемии и отсрочить необходимость присоединения инсулинотерапии. Более того, интересным представляется и тот факт, что комбинированная терапия глибенкламидом и метформином в одном препарате достоверно улучшала эффективность лечения не только по сравнению с монотерапией, но и раздельным приемом этих препаратов в эквивалентных дозах.

В случае недостаточной эффективности комбинированной пероральной терапии, при сохраненной функции b–клеток, можно добавить базальную инсулинотерапию. Для поддержания гликемии натощак назначаются инсулины средней продолжительности действия или аналоги инсулина пролонгированного действия на ночь в дозе 0,1–0,15 ЕД/кг с последующей коррекцией.

СД 2 типа – неуклонно прогрессирующее заболевание, которое в дальнейшем требует усиления фармакотерапии. В этой связи, важной задачей лечения является своевременная патогенетически обоснованная терапия препаратами разных классов, воздействующих на основные звенья патогенеза гипергликемии. Вовремя начатая терапия на ранних стадиях нарушений углеводного обмена может предотвратить или отсрочить развитие СД 2 типа, а при его манифестации длительно поддерживать компенсацию и профилактику осложнений.

Литература

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Максимова М.А. «Федеральная целевая программа сахарный диабет», М, 2002

2. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет. –М., 2003

3. Сахарный диабет. Доклад исследовательской группы ВОЗ. Серия технических докладов 947: пер. с англ. – Москва, 1999.

4. Сунцов Ю.И. ИНСД: эпидемиология, профилактика, прогноз./ Автореферат на соискание ученой степени доктора медицинских наук, 1997.

5. Bell P.M., Hadden D.R. “Metformin” Endocrinol Metab Clin North Am 1997; 26:523–537

6. De Fronzo R. “Pharmacologic treatment of type 2 diabetes mellitus.” Ann Inter Med 1999; 131:281–303

7. Diabetes Prevention Program Research Group “Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin” N Engl J Med 2002, 346:393–403

8. IDF Global Guideline for Type 2 Diabetes, 2005б www.idf.org

9. UKPDS Study Organisation “Intensive Blood Glucose control with Sulphoniylureas or Insulin compared with Conventionakl treatment and risk complications in patients with Type 2 Diabetes (UKPDS 33)” Lancet 1998; 352:837–853

Источник