Прорывы в области лечения сахарного диабета

Главная » 1-med-fact, лучшее, самое-самое

⇐ ⇒

Сахарный диабет — одна из самых прогрессирующих болезней человечества. Введение инсулина для человека с сахарным диабетом 1 типа пока ничем не заменимая процедура. Но благодаря новым методам лечения, возможно, в скором времени удастся освободить людей из плена этой тяжелой болезни.

Новейшие исследования показали, что введение минимального числа заключенных в микрокапсулы клеток поджелудочной железы нормализовало уровень глюкозы в крови подопытных животных на 17 недель и более. Сахарный диабет без инсулина (без его самостоятельного введения) становится достижимой реальностью.

Число людей, живущих с сахарным диабетом, уже 425 миллионов. К 2045 году таких людей в мире станет более 630 миллионов.

Если человек с сахарным диабетом не борется с ним — не следит за состоянием уровня глюкозы в крови, не соблюдает диету и норму физической нагрузки, не использует необходимые лекарства, а при необходимости — инсулин, то его ждут крайне тяжелые осложнения, лишение нормального образа жизни и ранняя смерть.

Наиболее тяжелая форма болезни — сахарный диабет 1 типа. В этом случае у человека погибают бета-клетки в его поджелудочной железе и его организм теряет возможность производить собственный гормон инсулин. Без инсулина клетки организма не в состоянии нормально существовать, в частности, получать глюкозу из крови — в результате человек погибает.

Сахарный диабет I типа составляет до 10% всех случаев диабета.

Среди детей наиболее распространенным является именно сахарный диабет 1 типа. Всего на данный момент им страдают более 1 миллиона детей по всему миру.

Единственным опробованным, массовым и надежным способом жизни с сахарным диабетом 1 типа на сегодняшний день является инсулинотерапия. Только постоянный мониторинг уровня сахара в крови (с помощью глюкометра или систем постоянного мониторинга, вроде Freestyle Libre или Dexcom ), постоянные инъекции инсулина с помощью шприц-ручек или инсулиновых помп и учет съеденного — дают шанс человеку на полноценную жизнь.

Если человек с сахарным диабетом успешно осуществляет самоконтроль и ему удается проводить успешную инсулинотерапию, то его качество жизни ничем не отличается от обычной, и он сможет реализоваться наравне со всеми — чему свидетельствуют многие очень успешные люди — политики, ученые, спортсмены и актеры с сахарным диабетом.

Однако инсулинотерапия не восстанавливает физиологическую саморегуляцию, требует постоянных усилий со стороны человека и его близких и сохраняет постоянный риск опасных состояний — гипогликемии и сопутствующих сахарному диабету осложнений.

Уже несколько десятилетий ведется поиск альтернативных решений проблемы сахарного диабета 1 типа. Одно из них — создание «искусственной поджелудочной железы», которая самостоятельно контролирует уровень сахара в крови и вводит необходимые дозы инсулина (1,2).

Второй путь — пересадка донорской поджелудочной железы или её фрагментов; пересадка островков поджелудочной железы (с бета-клетками) от человека или животных а также попытки искусственного выращивания инсулин-продуцирующих клеток из стволовых клеток для их последующего ввода в организм.

Но этот путь до сих пор сталкивался с существенными сложностями. Пересадки от человека — из-за крайне малого числа донорского материала по сравнению с требуемым, высокой стоимости и большого числа иммунных реакций организма на пересажанный материал.

Пересадки островков поджелудочной железы от животных также сталкиваются с большим числом трудностей. Главные из которых: нефункционирование должным образом пересаженных клеток, иммунный ответ организма и опасность заражения человека (и человеческой популяции в целом) болезнями животных-доноров.

В частности, чтобы сохранить эффективность пересаженных клеток, человеку приходится принимать сильные иммуннодепрессанты, тем самым существенно снижая собственную защитную систему и подвергая свою жизнь большому риску.

Крайне недостаточное число материала для пересадки от человека (донорами могут быть только погибшие люди) и серьезная (к счастью, пока гипотетическая) опасность заразить человечество зооинфекцией в случае пересадки клеток от животных стимулируют разработку технологий создания тканеинженерных конструкций, замещающих работу островков поджелудочной железы. Клетки, которые должны выполнять функцию погибших бета-клеток человека, либо выделяются из донорского материала, либо выращиваются из различного типа стволовых клеток и «закрепляются» в специальных биокаркасах.

К сожалению, попытки выращивания работающих островковых клеток из различного типа стволовых клеток пока не привели к тому уровню успешности, когда полученные клетки можно было бы использовать для лечения сахарного диабета. Биоинженерные же работы с клетками доноров вполне успешны.

Например, решением части проблем клеточной трансплантации является технология заключения островков поджелудочной железы в микрокапсулы, которые и вводятся больному сахарным диабетом 1 типа. Технология микрокапсулирования помогает изолировать клетки островков поджелудочной железы доноров от иммунной системы пациента. При этом сами клетки должны как можно дольше сохранять жизнедеятельность (осуществлять свободный обмен питательными веществами и кислородом) и эффективно выполнять свою основную функцию — производить инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы в крови.

Современные технологии позволяют производить такие микрокапсулы из биосовместимых и нетоксичных материалов. Различные группы ученых во многих странах пытаются усовершенствовать данный метод.

Одна из недавно решенных задач – это уменьшение числа вводимых микрокапсул. Дело в том, что ранее, в процессе микрокапсулирования островков поджелудочной железы, большая часть микрокапсул оставалась пустыми. Из-за этого значительно увеличился объем имплантируемого материала, что сильно увеличивало иммунную реакцию после имплантации.

Для разделения микрокапсул использовались магнитные наночастицы и созданный с помощью 3D-печати чип с микроканалами, который и разделял полученные ранее микрокапсулы на пустые и те, в которых находились островки поджелудочной железы. В результате общий объем имплантата снизился почти на 80%.

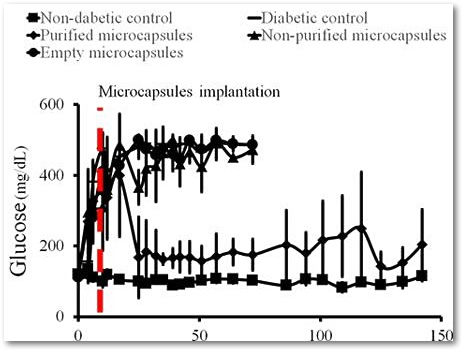

Очищенные имплантаты вводились подкожно крысам с сахарным диабетом 1 типа — в результате в течение более 17 недель уровень глюкозы в крови животных восстанавливался до нормогликемии (<200 мг / дл).

Уровень глюкозы в крови у подопытных крыс. Вверху: графики животных с введенными пустыми микрокапсулами (большие точки); с несортированными микрокапсулами (треугольники). Внизу: график животных с отобранными микрокапсулами (маленькие точки) и контрольный график уровня глюкозы у животных без сахарного диабета (квадраты).

Этот и подобные эксперименты дарят надежду миллионам больным сахарным диабетом на то, что в скором времени удастся совершить прорыв лечении одной из самых массовых болезней человечества.

Пока же больные сахарным диабетом 1 типа должны особо тщательно соблюдать процедуры инсулинотерапии, чтобы сохранить своё здоровье до массового внедрения новых технологий.

Поделиться информацией из статьи:

.

ТЕМЫ: Биология Здоровье Человек Болезни Диета Медицина Продолжительность жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник

Ññûëêà íà íîâîñòü: https://www.mk.ru/science/article/2013/07/03/878571-novaya-vaktsina-zastavlyaet-organizm-diabetikov-vyirabatyivat-insulin-samostoyatelno.html

Ñîáñòâåííî ñàìà íîâîñòü.

Øïðèöû â óéäóò â ïðîøëîå – íîâàÿ ÄÍÊ-âàêöèíà áûëà óñïåøíî èñïûòàíà íà ÷åëîâåêå

Áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå íîâîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ ëþäè, êîòîðûå ñòðàäàþò îò ñàõàðíîãî äèàáåòà ïåðâîãî òèïà, â ñêîðîì âðåìåíè ñìîãóò çàáûòü î øïðèöàõ è ïîñòîÿííûõ èíúåêöèÿõ èíñóëèíà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ äîêòîð Ëîóðåíñ Øòåéíìàí èç Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîîáùèë, ÷òî íîâûé ìåòîä ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà ïåðâîãî òèïà áûë óñïåøíî èñïûòàí íà ÷åëîâåêå è ìîæåò íàéòè øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðè ëå÷åíèè äàííîé áîëåçíè â îáîçðèìîì áóäóùåì.

äèàáåò äèàáåò ïåðâîãî òèïà èíñóëèí ëîóðåíñ øòåéíìàí âàêöèíà lawrence steinman íåâðîëîãèÿ

Ëîóðåíñ Øòåéíìàí (Lawrence Steinman), M.D./Stanford University

Òàê íàçûâàåìàÿ «ðåâåðñèðîâàííàÿ âàêöèíà» ðàáîòàåò ïóòåì ïîäàâëåíèÿ èììóííîé ñèñòåìû íà óðîâíå ÄÍÊ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñòèìóëèðóåò ïðîèçâîäñòâî èíñóëèíà. Ðàçðàáîòêà Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà ìîæåò ñòàòü ïåðâîé ÄÍÊ-âàêöèíîé â ìèðå, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ïðèìåíÿòü äëÿ ëå÷åíèÿ ëþäåé.

«Äàííàÿ âàêöèíà èñïîëüçóåò ñîâåðøåííî äðóãîé ïîäõîä. Îíà áëîêèðóåò ñïåöèôè÷åñêèé îòâåò èììóííîé ñèñòåìû, à íå ñîçäàåò ñïåöèôè÷åñêèå èììóííûå ðåàêöèè, êàê îáû÷íûå âàêöèíû ïðîòèâ ãðèïïà èëè ïîëèîìèåëèòà», ãîâîðèò Ëîóðåíñ Øòåéíìàí.

Âàêöèíà áûëà ïðîòåñòèðîâàíà íà ãðóïïå èç 80 äîáðîâîëüöåâ. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò è ïîêàçàëè, ÷òî ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè ëå÷åíèå ïî íîâîé ìåòîäèêå, íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå àêòèâíîñòè êëåòîê, ðàçðóøàþùèõ èíñóëèí â èììóííîé ñèñòåìå. Ïðè ýòîì íèêàêèõ ïîáî÷íûõ ïîñëåäñòâèé ïîñëå ïðèåìà âàêöèíû çàôèêñèðîâàíî íå áûëî.

Êàê ÿñíî èç íàçâàíèÿ, òåðàïåâòè÷åñêàÿ âàêöèíà ïðåäíàçíà÷åíà íå äëÿ ïðîôèëàêòèêè áîëåçíè, à äëÿ ëå÷åíèÿ óæå èìåþùåãîñÿ çàáîëåâàíèÿ.

Ó÷åíûå, îïðåäåëèâ êàêèå èìåííî ðàçíîâèäíîñòè ëåéêîöèòîâ, ãëàâíûõ «âîèíîâ» èììóííîé ñèñòåìû, àòàêóþò ïîäæåëóäî÷íîþ æåëåçó, ñîçäàëè ïðåïàðàò, êîòîðûé ñíèæàåò â êðîâè êîëè÷åñòâî èìåííî ýòèõ êëåòîê, íå âëèÿÿ íà îñòàëüíûå êîìïîíåíòû èììóíèòåòà.

Ó÷àñòíèêè èñïûòàíèé îäèí ðàç â íåäåëþ íà ïðîòÿæåíèè 3-õ ìåñÿöåâ ïîëó÷àëè èíúåêöèè íîâîé âàêöèíû. Ïàðàëëåëüíî èì ïðîäîëæàëè ââîäèòü èíñóëèí.

êîíòðîëüíîé ãðóïïå áîëüíûå íà ôîíå èíúåêöèé èíñóëèíà ïîëó÷àëè âìåñòî âàêöèíû ïðåïàðàò ïëàöåáî.

Ñîçäàòåëè âàêöèíû ñîîáùàþò, ÷òî â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïå, ïîëó÷àâøåé íîâûé ïðåïàðàò, íàáëþäàëîñü çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ðàáîòû áåòà-êëåòîê, êîòîðûå ïîñòåïåííî âîññòàíàâëèâàëè ñïîñîáíîñòü âûðàáàòûâàòü èíñóëèí.

«Ìû áëèçêè ê âîïëîùåíèþ â æèçíü ìå÷òû ëþáîãî âðà÷à-èììóíîëîãà: ìû íàó÷èëèñü âûáîðî÷íî «âûêëþ÷àòü» äåôåêòíûé êîìïîíåíò èììóííîé ñèñòåìû, íå âëèÿÿ íà åå ðàáîòó â öåëîì», êîììåíòèðóåò îäèí èç ñîàâòîðîâ ýòîãî îòêðûòèÿ ïðîôåññîð Ëîóðåíñ Øòåéíìýí (Lawrence Steinman).

Äèàáåò 1-ãî òèïà ñ÷èòàåòñÿ áîëåå òÿæåëûì çàáîëåâàíèåì, ÷åì åãî «ñîáðàò» äèàáåò 2-ãî òèïà.

Ñàìî ñëîâî äèàáåò – ïðîèçâîäíîå ãðå÷åñêîãî ñëîâà «äèàáàéíî», ÷òî çíà÷èò «ïðîõîæó ÷åðåç ÷òî-íèáóäü, ñêâîçü», «ïðîòåêàþ». Àíòè÷íûé âðà÷ Àðåòåóñ Êàïïàäîêèéñêèé (30 90 ã. í. ý.) íàáëþäàë ó ïàöèåíòîâ ïîëèóðèþ, êîòîðóþ ñâÿçûâàë ñ òåì, ÷òî æèäêîñòè, ïîñòóïàþùèå â îðãàíèçì, ïðîòåêàþò ÷åðåç íåãî è âûäåëÿþòñÿ â íåèçìåí¸ííîì âèäå.  1600 ã. í. ý. ê ñëîâó äèàáåò äîáàâèëè mellitus (îò ëàò. mel ì¸ä) äëÿ îáîçíà÷åíèÿ äèàáåòà ñî ñëàäêèì âêóñîì ìî÷è ñàõàðíîãî äèàáåòà.

Ñèíäðîì íåñàõàðíîãî äèàáåòà áûë èçâåñòåí åù¸ â ãëóáîêîé äðåâíîñòè, íî äî XVII âåêà ðàçëè÷èé ìåæäó ñàõàðíûì è íåñàõàðíûì äèàáåòîì íå çíàëè.  XIX íà÷àëå XX âåêà ïîÿâèëèñü îáñòîÿòåëüíûå ðàáîòû ïî íåñàõàðíîìó äèàáåòó, óñòàíîâëåíà ñâÿçü ñèíäðîìà ñ ïàòîëîãèåé öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è çàäíåé äîëè ãèïîôèçà.  êëèíè÷åñêèõ îïèñàíèÿõ ïîä òåðìèíîì «äèàáåò» ÷àùå ïîäðàçóìåâàþò æàæäó è ìî÷åèçíóðåíèå (ñàõàðíûé è íåñàõàðíûé äèàáåò), îäíàêî, åñòü è «ïðîõîæó ñêâîçü» ôîñôàò-äèàáåò, ïî÷å÷íûé äèàáåò (îáóñëîâëåííûé íèçêèì ïîðîãîì äëÿ ãëþêîçû, íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ìî÷åèçíóðåíèåì) è òàê äàëåå.

Íåïîñðåäñòâåííî ñàõàðíûé äèàáåò ïåðâîãî òèïà çàáîëåâàíèå, îñíîâíûì äèàãíîñòè÷åñêèì ïðèçíàêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ õðîíè÷åñêàÿ ãèïåðãëèêåìèÿ ïîâûøåííûé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè, ïîëèóðèÿ, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî æàæäà; ïîòåðÿ âåñà; ÷ðåçìåðíûé àïïåòèò, ëèáî îòñóòñòâèå òàêîâîãî; ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå. Ñàõàðíûé äèàáåò âîçíèêàåò ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ, âåäóùèõ ê ñíèæåíèþ ñèíòåçà è ñåêðåöèè èíñóëèíà. Ðîëü íàñëåäñòâåííîãî ôàêòîðà èññëåäóåòñÿ.

Äèàáåò 1 òèïà ìîæåò ðàçâèòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå, îäíàêî íàèáîëåå ÷àñòî çàáîëåâàþò ëèöà ìîëîäîãî âîçðàñòà (äåòè, ïîäðîñòêè, âçðîñëûå ëþäè ìîëîæå 30 ëåò).  îñíîâå ïàòîãåíåòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ðàçâèòèÿ äèàáåòà 1 òèïà ëåæèò íåäîñòàòî÷íîñòü âûðàáîòêè èíñóëèíà ýíäîêðèííûìè êëåòêàìè (-êëåòêè îñòðîâêîâ Ëàíãåðãàíñà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû), âûçâàííîå èõ ðàçðóøåíèåì ïîä âëèÿíèåì òåõ èëè èíûõ ïàòîãåííûõ ôàêòîðîâ (âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, ñòðåññ, àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ è äðóãèå).

Äèàáåò 1 òèïà ñîñòàâëÿåò 1015% âñåõ ñëó÷àåâ äèàáåòà, ÷àùå ðàçâèâàåòñÿ â äåòñêîì èëè ïîäðîñòêîâîì ïåðèîäå. Îñíîâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ èíúåêöèè èíñóëèíà, íîðìàëèçóþùèå îáìåí âåùåñòâ ïàöèåíòà.  îòñóòñòâèå ëå÷åíèÿ äèàáåò 1 òèïà áûñòðî ïðîãðåññèðóåò è ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ òÿæ¸ëûõ îñëîæíåíèé, òàêèõ êàê êåòîàöèäîç è äèàáåòè÷åñêàÿ êîìà, çàêàí÷èâàþùèåñÿ ñìåðòüþ áîëüíîãî.

à òåïåðü êðàòêîå äîáàâëåíèå. ß ñàì áîëåþ äèàáåòîì 16 ëåò. äëÿ ìåíÿ â æèçíè ýòî ïðèíåñëî ìíîãî ïðîáëåì, õîòÿ áûëà â ýòîì è ïîëüçà. Áåç ýòîé áîëåçíè ÿ áû íå ñòàë òåì, êòî ÿ åñòü. ÿ áû íå íàó÷èëñÿ òàêîìó ñàìîêîíòðîëþ, íå ïîâçðîñëåë áû ðàíüøå ñâåðñòíèêîâ… äà ìíîãî ÷åãî. Íîÿ ìîëþñü, ÷òîáû ôàðìàöåâòû, êîòîðûå äåëàþò íà ýòîé áåäå îãðîìíûå ñîñòîÿíèÿ íå çàãóáèëè ýòî äåëî. âñåì áîëüíûì æåëàþ äîæèòü äî ÷óäåñíîãî ìîìåíòà, êîãäà ýòà áîëåçíü îòñòóïèò. âñåì ïå÷åíåê ðåáÿò))

Источник

История сахарного диабета

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют DiabeNot. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

История диабета идет в ногу с историей человечества. Загадка диабета – одна из древнейших! Разрешить же ее можно было только благодаря современной науке, включающей генно-инженерные технологии и знания о клеточных и молекулярных структурах.

- Изучение сахарного диабета

- Современная терминология

- История диабета в датах

- Лекарство, изменившее мир

- Доинсулиновая эпоха

- Работы Соболева

- Открытие инсулина

- Начало применения инсулина

- Генно-инженерный инсулин

- Новый этап в эволюции диабетологии

- Прорыв в лечение сахарного диабета 1 типа

- Прорыв в лечении сахарного диабета второго типа

Ученые и врачи древности, средних веков и настоящего времени внесли свой вклад в изучение этой проблемы. О сахарном диабете было известно еще в период до нашей эры в Греции, Египте, Риме.

При описании симптомов этой болезни используются такие слова, как «изнуряющий» и «мучительный». Какой прогресс был достигнут при изучении этого заболевания и какой подход в лечении недуга используют врачи в наше время?

Изучение сахарного диабета

История научных представлений о диабете связана со сменой следующих взглядов:

- недержание воды. Греческие ученые древности описывали потерю жидкости и неутолимую жажду;

- недержание глюкозы. В семнадцатом веке учеными были показаны отличия между сладкой и безвкусной мочой. К слову «диабет» было впервые добавлено слово, которое с латинского языка означает «сладкий как мед». Безвкусным же был назван диабет, вызванный гормональными нарушениями или же заболеваниями почек;

- повышенный уровень глюкозы в крови. После того, как ученые научились определять глюкозу в крови и моче, они выяснили, что на первых порах гипергликемия крови может не отражаться на моче. Объяснение новых причин заболевания помогло пересмотреть взгляд на недержание глюкозы, выяснилось, что механизм удержания глюкозы почками не нарушается;

- инсулиновая недостаточность. Ученые экспериментально доказали, что после удаления поджелудочной железы, происходит развитие сахарного диабета. Они предположили, что недостаточность химических веществ или «островков Лангерганса» спровоцировали развитие диабета.

Современная терминология

В настоящее время специалисты разделяют сахарный диабет на две основные группы:

- 1 тип — инсулинозависимый.

- 2 тип — инсулиннезависимый.

История диабета в датах

Рассмотрим, как врачи продвигались в изучении сахарного диабета

- II в до н. э. Греческий врач Деметриос из Апамании дал название заболеванию;

- 1675. Древнеримский врач Ареатаус описал сахарный вкус мочи;

- 1869. Немецкий студент-медик Пауль Лангерганс изучал строение поджелудочной железы и обратил внимание на клетки, которые распределены по всей железе. Позднее было выявлено что образующийся в них секрет, играет важную роль в процессах пищеварения;

- 1889. Меринг и Минковский удалили у животных поджелудочную железы и тем самым вызвали у них сахарный диабет;

- 1900. В ходе исследований над животными, Соболев обнаружил связь между диабетом и работой поджелудочной железы;

- 1901. Русский исследователь Соболев доказал, что химическое вещество, которое сейчас известно, как инсулин, вырабатывается образованиями поджелудочной железы – островками Лангерганса;

- 1920. Разработана диетическая система обмена;

- 1920. Выделение инсулина из тканей поджелудочной железы собаки;

1921. Канадские ученые применили методы Соболева и получили инсулин в чистом виде; - 1922. Первые клинические испытания инсулина на человеке;

- 1936. Гарольд Персиваль разделил диабет на первый и второй тип;

- 1942. Применение сульфонилмочевины как антидиабетического лекарства, влияющего на диабет 2 типа;

- 50-е годы. Появились первые таблетки, понижающие уровень сахара. Их стали применять в лечении больных с диабетом второго типа;

- 1960. Получена Нобелевская премия за открытие иммунохимического метода измерения инсулина в крови;

- 1960. Была установлена химическая структура инсулина человека;

- 1969. Создание первого портативного глюкометра;

- 1972. Получение премии за определение с помощью рентгеновских лучей структуры биологически активных веществ. Была установлена трехмерная структура молекулы инсулина;

- 1976. Ученые научились синтезировать человеческий инсулин;

- 1988. Определение метаболического синдрома;

- 2007. Инновационное лечение с помощью стволовых клеток, которые берутся из своего же костного мозга. Благодаря этой разработке человек длительный период времени не нуждается в инъекциях инсулина.

Лекарство, изменившее мир

Еще в «доинсулиновую эпоху» люди, страдающие сахарным диабетом, в среднем доживали до сорока лет. Применение инсулина позволило продлить жизнь больных до 60-65 лет. Открытие инсулина – это одно из наиболее грандиозных мировых открытий и поистине революционный прорыв.

Доинсулиновая эпоха

Древнеримский врач Ареатаус еще во втором веке до н.э. впервые описал эту болезнь. Он дал ему название, которое с греческого языка означало «проходить сквозь». Врач внимательно наблюдал за больными, которым казалось, что жидкость, которую они пьют в больших количествах, просто потоком проходит через весь организм. Еще древние индийцы заметили, что моча людей, болеющих сахарным диабетом, притягивает муравьев.

Многие врачи пытались не только выявить причины этого недуга, но и найти эффективные методы борьбы с ним. Несмотря на такие искренние стремления, лечить заболевание не удавалось, что обрекало больных на мучения и страдания. Лекари пытались лечить больных с помощью лекарственных трав и определенных физических упражнений. В основном умирали люди, страдающие, как теперь известно, аутоиммунным заболеванием.

Понятие «сахарный диабет» появилось лишь в семнадцатом веке, когда врач Томас Виллис заметил, что моча диабетиков имеет сладкий вкус. Именно этот факт долгое время являлся важным диагностическим признаком. Впоследствии врачи обнаружили повышенный уровень содержания сахара и в крови. Но какова причина таких изменений в моче и крови? Долгие годы ответ на этот вопрос оставался загадкой.

Работы Соболева

Большой вклад в изучение диабета внесли российские ученые. В 1900 году Леонид Васильевич Соболев провел теоретические и экспериментальные обоснования получения инсулина. К сожалению, Соболеву отказали в получении материальной поддержки.

Свои опыты ученый проводил в лаборатории Павлова. В ходе проводимых опытов Соболев пришел к выводу, что островки Лангерганса участвуют в углеводном обмене. Ученый предложил использовать поджелудочную железу молодых животных для того, чтобы выделить химическое вещество, способное лечить диабет.

Со временем зарождалась и развивалась эндокринология – наука о работе желез внутренней секреции. Вот тогда врачи стали лучше понимать механизм развития сахарного диабета. Физиолог Клод Бернар является основоположником эндокринологии.

Открытие инсулина

В девятнадцатом веке немецкий физиолог Пауль Лангерганс внимательно исследовал работу поджелудочной железы, в результате чего было сделано уникальное открытие. Ученый рассказал о клетках железы, которые отвечают за выработку инсулина. Вот тогда была установлена прямая связь между поджелудочной железой и сахарным диабетом.

В начале двадцатого столетия канадский врач Фредерик Бантинг и помогавший ему студент-медик Чарльз Бест получили из ткани поджелудочной железы инсулин. Они провели эксперимент на собаке с сахарным диабетом, у которой была вырезана поджелудочная железа.

Они ввели ей инсулин и увидели результат – уровень сахара в крови стал значительно ниже. Позже инсулин стал выделяться из поджелудочной железы других животных, например, свиней. К попытке создать лекарство против диабета канадского ученого побудили трагические происшествия – двое его близких друзей умерли от этого заболевания. За это революционное открытие Маклеод и Бантинг в 1923 году были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Еще до Бантинга многие учены прекрасно понимали влияние поджелудочной железы на механизм развития диабета, и они пытались выделить вещество, которое бы влияло на уровень сахара в крови, но все их попытки не увенчались успехом. Сейчас ученые понимают в чем причинах этих неудач. Проблема заключалась в том, что ученые просто не успевали выделить нужный экстракт, так как ферменты поджелудочной железы синтезировали инсулин в белковые молекулы.

Фредерик Бантинг решил при помощи оперативного вмешательства вызвать атрофические изменения в поджелудочной железе и оградить клетки, вырабатывающие инсулин, от воздействия ее ферментов, и уже после этого попытаться выделить экстракт из ткани железы.

Его попытки оказались успешными. Спустя всего лишь восемь месяцев после экспериментов над животными, ученым удалось спасти первого человека. Уже через два года инсулин выпускали на уровне промышленных масштабах.

Интересно, что на этом разработки ученого не закончились, ему удалось выделить экстракт инсулина из тканей поджелудочной железы молодых телят, у которых инсулин синтезировался в достаточном количестве, но пищеварительные ферменты еще не вырабатывались. В итоге ему удалось на семьдесят дней поддержать жизнь собаке с диабетом.

Начало применения инсулина

Первую инъекцию инсулина сделали четырнадцатилетнему добровольцу Леонарду Томпсону , который просто умирал от диабета. Первая попытка была не совсем удачной, так как экстракт плохо очистили в результате у подростка возникла аллергическая реакция.

Ученые продолжали проводить упорную работу над улучшением этого препарата, после чего мальчику сделали повторную инъекцию, которая и вернула его к жизни. Новость об успешном использовании инсулина стало просто сенсаций международного масштаба. Ученые буквально воскрешали больных с тяжелыми осложнениями диабета.

Генно-инженерный инсулин

Следующим этапом разработки ученых стало изобретение лекарственных средств, которые бы обладали теми же свойствами и имели бы такое же молекулярное строение, как и человеческий инсулин. Это стало возможным благодаря биосинтезу, учеными был внедрен человеческий инсулин.

Впервые искусственный синтез инсулина в начале 1960-х почти одновременно осуществили Панайотис Катсоянис в Питтсбургском университете и Хельмут Зан в РФТИ Ахена.

Первый генно-инженерный человеческий инсулин получен в 1978 году Артуром Риггсом и Кэйити Итакурой в НИИ Бекмана при участии Герберта Бойера из Genentech с помощью технологии рекомбинантной ДНК (рДНК), ими же налажены первые коммерческие препараты такого инсулина — НИИ Бекмана в 1980 году и Genentech в 1982 (под брендом Humulin).

Новый этап в эволюции диабетологии

Разработка инсулиновых аналогов – это следующий этап в лечении сахарного диабета. Это привело к значительному улучшению качества жизни пациентов и дало шанс на полноценную жизнь. Аналоги инсулина позволяют добиться подобной регуляции углеводного обмена, которая присуща здоровому человеку.

Инсулиновые аналоги по сравнению с обычными инсулинами стоят на порядок дороже и поэтому по карману не каждому человеку. Все же их популярность набирает обороты, и на это есть как минимум три причины:

- легче бороться с заболеванием и стабилизировать состояние пациента;

- реже возникает осложнение в виде резкого снижения глюкозы в крови, что грозит развитием комы;

- простота и удобство в применении.

Прорыв в лечение сахарного диабета 1 типа

Учеными было проведено небольшое исследование, в ходе которого было выявлено способность нового экспериментального лекарства возвращать способность организма вырабатывать инсулин, а это значительно уменьшает потребность в проведении инъекций.

Ученые испытали новое лекарство на восьмидесяти пациентах с диабетом 1 типа. Им давали препарат анти-CD3 антитело, который препятствует развитию аутоиммунной реакции. В ходе этого эксперимента были получены следующие результаты: потребность в инъекциях инсулина уменьшилась на двенадцать процентов, при этом увеличилась способность вырабатывать инсулин.

Все же безопасность такого альтернативного лечения не очень высока. Это связано с возникновением побочных эффектов со стороны системы кроветворения. У пациентов, которые принимали препарат в ходе клинических испытаний возникали гриппоподобное состояния, включающие головные боли и лихорадку. В настоящее время проводятся два независимых исследования этого лекарства.

Стоит также отметить исследования, которые в данный момент проводятся в Америке. Уже проводились эксперименты на животных с сахарным диабетом первого типа. Новый препарат вообще исключает необходимость в постоянном контроле уровня глюкозы и проведении инъекций инсулина. Понадобится всего одна доза, которая будет циркулировать в крови и если это потребуется, то будет происходить ее активизация.

Прорыв в лечении сахарного диабета второго типа

Некоторые современные методы лечения диабета 2 типа направлены на то, чтобы повысить чувствительность организма к инсулину. Однако американскими учеными была предположена кардинально другая стратегия в борьбе с заболеванием. Суть ее заключается в замедлении производства глюкозы в печени.

В ходе проведенного эксперимента над животными было установлено, что благодаря ингибированию определенного белка в печени снижается производство глюкозы и уменьшается ее уровень в крови.

А ученые из Новой Зеландии считают, что им удалось сделать значительный прорыв в лечении диабета второго типа. Их метод заключается в применении физических упражнений и кератинового экстракта.

Учеными проводились клинические испытания на людях, в ходе которых один из пациентов заметил улучшение сна и концентрации, а у другого было заметное снижение уровня глюкозы в крови. В пятидесяти процентах случаев уровень сахар пришел в норму. Пока еще рано говорить о каких-либо открытиях, так как исследование еще продолжается.

Итак, генно-инженерные технологии, применяемые в лечении заболевания – это поистине чудо. Все же актуальность сахарного диабета до сих пор не утрачивает своей значимости. С каждым годом все больше людей становятся жертвами этого страшного заболевания.

Правильный образ жизни, включающий в себя сбалансированное здоровое питание и умеренную физическую активность, помогут предотвратить появление недуга. Не оставайтесь сам на сам с вашей проблемой, обращайтесь к специалисту. Врач заведет вашу историю болезни, даст вам полезные рекомендации и назначит оптимальное лечение.

Ученые не останавливаются в попытках изобрести лекарство, способное полностью избавиться от заболевания. Но пока этого не произошло, помните о том, что раннее выявление недуга – это залог успешного выздоровления. Не затягивайте с походом к врачу, проходите обследование, и будьте здоровы!

Source: sahar.diabet-lechenie.ru

Источник