Сахарный диабет при наличии нефропатии на стадии микроальбуминурии

- Что такое диабетическая нефропатия?

- Причины развития болезни

- Симптомы диабетической нефропатии

- Диагностика диабетической нефропатии. Показатели анализов на МАУ

- Стадии диабетической нефропатии

- Лечение нефропатии

- Профилактика заболевания

Что такое диабетическая нефропатия?

Диабетическая нефропатия (болезнь также называют синдромом Киммельстил-Уилсона или диабетическим гломерулосклерозом) – комплекс поражений артерий и клубочков в почках больных сахарным диабетом в результате нарушения метаболизма углеводов и липидного обмена в их тканях.

Нефропатия рано или поздно возникает у 75% больных сахарным диабетом, но особо часто ей подвержены больные СД 1 типа, диагностированном в пубертатном возрасте.

Причины развития

Диабетическая нефропатия развивается при плохо компенсированном сахарном диабете, постоянно высоком кровяном давлении и нарушении липидного обмена в организме. Основными причинами заболевания являются:

- высокий сахар крови;

- артериальная гипертензия (высокое давление);

- стаж сахарного диабета. Чем больше стаж, тем выше вероятность развития диабетической нефропатии;

- нарушение липидного обмена, повышенный уровень холестерина в организме. Это приводит к образованию холестериновых бляшек в сосудах, в том числе и в почках, что нарушает их фильтрационную способность;

- курение повышает уровень артериального давления и негативно влияет на мелкие сосуды, что напрямую влияет на развитие нефропатии;

- генетическая предрасположенность.

Симптомы диабетической нефропатии

Опасность заболевания заключается в его латентном первоначальном течении. На ранних стадиях диабетическая нефропатия протекает бессимптомно, изменения можно выявить только путем анализов и тестов. Это приводит к запоздалой диагностике заболевания на более поздних стадиях.

Клиническими симптомами нефропатии являются отеки и повышенное артериальное давление. Они зависят от стадии заболевания и связаны непосредственно с уровнем белка в моче и скорости клубочковой фильтрации в почках.

На стадии микроальбуминурии больные не чувствуют никакого дискомфорта.

На следующей стадии – протеинурии у больных могут появляться отеки лица и ног, повышается артериальное давление. Но если уровень АД не контролируется, а отеки явно не проявляются, то больные также могут не чувствовать никакого дискомфорта.

На последней стадии заболевания – почечной недостаточности также долгое время дискомфорт не ощущается, пока уровень шлаков в крови не достигнет высоких показателей и не вызовет симптомы зашлакованности крови – кожный зуд, тошноту и рвоту.

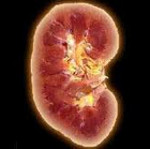

Здоровая почка и почка, пораженная нефропатией

Диагностика диабетической нефропатии. Показатели анализов на МАУ

Все больные сахарным диабетом должны ежегодно сдавать анализы для выявления диабетической нефропатии:

- анализ мочи на микроальбуминурию (МАУ);

- анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации почек;

- анализ на отношение альбумин/креатинин.

Некоторые больные пробуют самостоятельно диагностировать наличие белка в моче при помощи тест-полосок, но врачи не рекомендуют это делать, т.к. результаты анализов при таком способе диагностики нередко бывают ложными.

Более точным анализом является определение соотношения белка в моче к уровню креатинина в утренней порции мочи (анализ на отношение альбумин/креатинин).

Показатели анализов на МАУ (микроальбуминурию)

Материал | Нормальные показатели | Микроальбуминурия (МАУ) | Протеинурия |

Анализ мочи на альбумин (наличие белка в моче) | |||

Суточная порция мочи | < 30 мг/сут | 30-300 мг/сут | >300 мг/сут |

Разовая (спонтанная) порция мочи | <20 мг/л | 20 – 200 мг/л | >200 мг/л |

Анализ на отношение альбумин/креатинин | |||

Разовая утренняя порция мочи | <2,26 мг/ммоль | 2,26 – 30 мг/ммоль | > 30 мг/ммоль |

Нормальные значения анализа крови на креатинин следующие:

Возраст: | Норма креатинина в крови | |

мкмоль/л | мг/дл | |

Новорожденные | 27-88 | 0,3-1,0 |

Дети до 1 года | 18-35 | 0,2-0,4 |

Дети от 1 до 12 лет | 27-62 | 0,3-0,7 |

Подростки | 44-88 | 0,5-1,0 |

Мужчины | 62-132 | 0,7-1,4 |

Женщины | 44-97 | 0,5-1,1 |

Для выявления диабетической нефропатии важны также показатели скорости клубочковой фильтрации (СКФ). По данным Национального почечного фонда США (National Kidney Foundation, NKF) значения СКФ должны быть следующими:

- от 90 до 120 мл/мин – нормальные показатели;

- меньше 60 мл/мин – указывают на наличие диабетической нефропатии в стадии микроальбуминурии или протеинурии;

- меньше 20 мл/мин – наличие почечной недостаточности.

Стадии диабетической нефропатии

От начала заболевания сахарным диабетом до начала нефропатии проходит 10-25 лет. На начальных стадиях заболевания пациент не ощущает никаких симптомов.

Стадии | Начало развития | Клинические симптомы | Обратимость |

1. Стадия микроальбуминурии | Через 5-7 лет после начала диабета | Появление небольшого количества альбумина (белка) в моче (30-300 мг/сут) | Можно полностью вылечить и восстановить прежнюю работу почек |

2. Стадия протеинурии | Через 10-15 лет после начала диабета | Появление повышенного количества белка в моче (>300 мг/сут). Повышение артериального давления. Начало снижение клубочковой фильтрации почек | Вылечить уже нельзя, можно лишь остановить прогрессирование заболевания |

3. Стадия почечной недостаточности | Через 15-20 лет после начала диабета | На фоне протеинурии и существенного сокращения скорости клубочковой фильтрации почек повышается концентрация шлаков в организме (креатинина и мочевины в крови). | Почки вылечить нельзя, но можно существенно отложить срок назначения диализа. Полностью восстановиться можно только путем пересадки почек. |

Лечение нефропатии

Лечение диабетической нефропатии складывается из трех основных факторов:

- Компенсации сахарного диабета.

- Нормализации артериального давления.

- Нормализации липидного метаболизма.

Важную роль в лечении играет также диета. Диетотерапия основывается на сокращении приема простых углеводов и потреблении достаточного количества белка (0,8 грамм на 1 кг веса тела). Рекомендуется ограничить прием соли (<5 грамм в сутки) – это менее 1 чайной ложки без горки.

При выраженном снижении клубочковой фильтрации почек больных переводят на диету с пониженным содержанием животного белка под обязательным контролем врача.

Больным диабетической нефропатией необходимо отказаться от алкоголя и курения.

Стадия нефропатии | Лечение |

Микроальбуминурия | 1) Компенсация углеводного обмена (HbA1c<7,0%). 2) Диета с пониженным содержанием белка (белка не более 1 грамм на 1 кг веса). 3) Назначение ингибиторов АПФ (препаратов, снижающий артериальное давление) даже при нормальном уровне АД. 4) Нормализация липидного обмена в организме. |

Протеинурия | 1) Компенсация углеводного обмена (HbA1c<7,0%). 2) Низкобелковая диета (белка не более 0,8 грамм на 1 кг веса). 3) Снижение потребление соли до <3 грамм в сутки. 4) Поддержание АД на уровне 120/80 мм.рт.с. 5) Обязательное применение ингибиторов АПФ. 6) Нормализация липидного обмена в организме. |

Консервативная стадия хронической почечной недостаточности | 1) Компенсация углеводного обмена (HbA1c<7,0%). 2) Диета с пониженным содержанием белка (белка не более 0,6 грамм на 1 кг веса). 3) Ограничение в пище продуктов с высоким содержанием калия (курага, орехи, бобовые, картофель). 4) Ограничения потребления соли (<2 грамма в сутки). 5) Поддержание АД на уровне 120/80 мм.рт.с. 6) Прием ингибиторов АПФ в уменьшенных дозах. Если уровень креатинина крови >300 мкмоль/л – обязательно обсудить прием с врачом! 7) Комбинированная гипотензивная терапия с обязательным применением мочегонных препаратов, выводящих калий. 8) Лечение анемии. 9) Понижение уровня калия в крови. 10) Устранение нарушений фосфорно-кальциевого обмена. 11) Применение сорбентов. |

Термальная стадия хронической почечной недостаточности | 1) Аппаратные методы очищения крови (диализ). 2) Трансплантация почки. |

Профилактика заболевания

Профилактика развития диабетической нефропатии состоит из комплекса мер, которые должны в обязательной мере поддерживаться больными:

1) Контроль уровня сахара крови. Гликозилированный гемоглобин HbA1C должен быть < 7%. Уровень глюкозы в крови должен поддерживаться в диапазоне 3,5-8 ммоль/л. Это наиболее важная мера профилактики нефропатии.

2) Контроль артериального давления, оно не должно быть выше 130/80 мм.

3) Ежегодно, а еще лучше – дважды в год сдача анализа мочи с целью выявления микроальбуминурнии.

4) Исследование уровня креатинина и мочевины в сыворотке крови 2 раза в год при выявлении диабетической нефропатии.

5) Поддержание оптимального липидного профиля крови:

Общий холестерин : <5,6 ммоль/л.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП): < 3,5 ммоль/л.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП): > 0,9 ммоль/л.

Триглицериды: <1,8 ммоль/л.

6) Ограничение потребления соли.

7) Ограничение потребления белков в рационе. Низкобелковая диета устанавливаются лечащим врачом и зависит от стадии диабетической нефропатии.

8) Отказ от курения и приема алкогольных напитков.

Источник

Диабетическая нефропатия – специфические патологические изменения почечных сосудов, возникающие при сахарном диабете обоих типов и приводящие к гломерулосклерозу, снижению фильтрационной функции почек и развитию хронической почечной недостаточности (ХПН). Диабетическая нефропатия клинически проявляется микроальбуминурией и протеинурией, артериальной гипертензией, нефротическим синдромом, признаками уремии и ХПН. Диагноз диабетической нефропатии основывается на определении уровня альбумина в моче, клиренса эндогенного креатинина, белкового и липидного спектра крови, данных УЗИ почек, УЗДГ почечных сосудов. В лечении диабетической нефропатии показаны диета, коррекция углеводного, белкового, жирового обмена, прием ингибиторов АПФ и АРА, дезинтоксикационная терапия, при необходимости – гемодиализ, трансплантация почек.

Общие сведения

Диабетическая нефропатия является поздним осложнением сахарного диабета 1 и 2 типов и одной из основных причин смерти больных с данным заболеванием. Развивающиеся при диабете повреждения крупных и мелких кровеносных сосудов (диабетические макроангиопатии и микроангиопатии) способствуют поражению всех органов и систем, в первую очередь, почек, глаз, нервной системы.

Диабетическая нефропатия наблюдается у 10-20% больных сахарным диабетом; несколько чаще нефропатия осложняет течение инсулинозависимого типа заболевания. Диабетическую нефропатию выявляют чаще у пациентов мужского пола и у лиц с сахарным диабетом 1 типа, развившемся в пубертатном возрасте. Пик развития диабетической нефропатии (стадия ХПН) наблюдается при продолжительности диабета 15-20 лет.

Диабетическая нефропатия

Причины диабетической нефропатии

Диабетическая нефропатия обусловлена патологическими изменениями почечных сосудов и клубочков капиллярных петель (гломерул), выполняющих фильтрационную функцию. Несмотря на различные теории патогенеза диабетической нефропатии, рассматриваемые в эндокринологии, основным фактором и пусковым звеном ее развития является гипергликемия. Диабетическая нефропатия возникает вследствие длительной недостаточной компенсации нарушений углеводного обмена.

Согласно метаболической теории диабетической нефропатии, постоянная гипергликемия постепенно приводит к изменениям биохимических процессов: неферментативному гликозилированию белковых молекул почечных клубочков и снижению их функциональной активности; нарушению водно-электролитного гомеостаза, обмена жирных кислот, уменьшению кислородного транспорта; активизации полиолового пути утилизации глюкозы и токсическому действию на ткань почек, повышению проницаемости почечных сосудов.

Гемодинамическая теория в развитии диабетической нефропатии основную роль отводит артериальной гипертензии и нарушениям внутрипочечного кровотока: дисбалансу тонуса приносящей и выносящей артериол и повышению кровяного давления внутри клубочков. Длительная гипертензия приводит к структурным изменениям клубочков: сначала к гиперфильтрации с ускоренным образованием первичной мочи и выходом белков, затем – к замещению ткани почечного клубочка на соединительную (гломерулосклероз) с полной окклюзией клубочков, снижением их фильтрационной способности и развитием хронической почечной недостаточности.

Генетическая теория основывается на наличии у пациента с диабетической нефропатией генетически детерминированных предрасполагающих факторов, проявляющихся при обменных и гемодинамических нарушениях. В патогенезе диабетической нефропатии участвуют и тесно взаимодействуют между собой все три механизма развития.

Факторами риска диабетической нефропатии являются артериальная гипертензия, длительная неконтролируемая гипергликемия, инфекции мочевых путей, нарушения жирового обмена и избыточный вес, мужской пол, курение, использование нефротоксичных лекарственных препаратов.

Симптомы диабетической нефропатии

Диабетическая нефропатия является медленно прогрессирующим заболеванием, ее клиническая картина зависит от стадии патологических изменений. В развитии диабетической нефропатии различают стадии микроальбуминурии, протеинурии и терминальную стадию хронической почечной недостаточности.

В течение длительного времени диабетическая нефропатия протекает бессимптомно, без каких-либо внешних проявлений. На начальной стадии диабетической нефропатии отмечается увеличение размера клубочков почек (гиперфункциональная гипертрофия), усиление почечного кровотока и увеличение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Спустя несколько лет от дебюта сахарного диабета наблюдаются начальные структурные изменения клубочкового аппарата почек. Сохраняется высокий объем клубочковой фильтрации, экскреция альбумина с мочой не превышает нормальных показателей (<30 мг/сут).

Начинающаяся диабетическая нефропатия развивается более чем через 5 лет от начала патологии и проявляется постоянной микроальбуминурией (>30-300 мг/сут. или 20-200 мг/ мл в утренней порции мочи). Может отмечаться периодическое повышение артериального давления, особенно при физической нагрузке. Ухудшение самочувствия больных диабетической нефропатией наблюдается только на поздних стадиях заболевания.

Клинически выраженная диабетическая нефропатия развивается через 15-20 лет при сахарном диабете 1 типа и характеризуется стойкой протеинурией (уровень белка в моче – >300 мг/сут), свидетельствующей о необратимости поражения. Почечный кровоток и СКФ снижаются, артериальная гипертензия становится постоянной и трудно корригируемой. Развивается нефротический синдром, проявляющийся гипоальбуминемией, гиперхолестеринемией, периферическими и полостными отеками. Уровни креатинина и мочевины крови находятся в норме или незначительно повышены.

На терминальной стадии диабетической нефропатии отмечается резкое снижение фильтрационной и концентрационной функций почек: массивная протеинурия, низкая СКФ, значительное увеличение уровня мочевины и креатинина в крови, развитие анемии, выраженных отеков. На этой стадии могут значительно уменьшаться гипергликемия, глюкозурия, экскреция с мочой эндогенного инсулина, а также потребность в экзогенном инсулине. Прогрессирует нефротический синдром, АД достигает высоких значений, развивается диспепсический синдром, уремия и ХПН с признаками самоотравления организма продуктами обмена и поражения различных органов и систем.

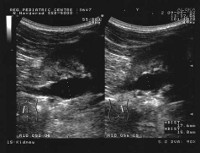

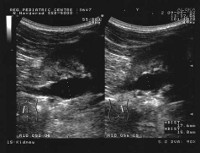

Диагностика диабетической нефропатии

Ранняя диагностика диабетической нефропатии представляет собой важнейшую задачу. С целью установления диагноза диабетической нефропатии проводят биохимический и общий анализ крови, биохимический и общий анализ мочи, пробу Реберга, пробу Зимницкого, УЗДГ сосудов почек.

Основными маркерами ранних стадий диабетической нефропатии являются микроальбуминурия и скорость клубочковой фильтрации. При ежегодном скрининге больных с сахарным диабетом исследуют суточную экскрецию альбумина с мочой или соотношение альбумин/креатинин в утренней порции.

Переход диабетической нефропатии в стадию протеинурии определяют по наличию белка в общем анализе мочи или экскреции альбумина с мочой выше 300 мг/сутки. Отмечается повышение АД, признаки нефротического синдрома. Поздняя стадия диабетической нефропатии не представляет сложности для диагностики: к массивной протеинурии и снижению СКФ (менее 30 – 15 мл/мин), добавляется нарастание уровней креатинина и мочевины в крови (азотемия), анемия, ацидоз, гипокальциемия, гиперфосфатемия, гиперлипидемия, отеки лица и всего тела.

Важно проводить дифференциальную диагностику диабетической нефропатии с другими заболеваниями почек: хроническим пиелонефритом, туберкулезом, острым и хроническим гломерулонефритом. С этой целью может выполняться бактериологическое исследование мочи на микрофлору, УЗИ почек, экскреторная урография. В некоторых случаях (при рано развившейся и быстро нарастающей протеинурии, внезапном развитии нефротического синдрома, стойкой гематурии) для уточнения диагноза проводится тонкоигольная аспирационная биопсия почки.

Лечение диабетической нефропатии

Основная цель лечения диабетической нефропатии – предупредить и максимально отсрочить дальнейшее прогрессирование заболевания до ХПН, снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ИБС, инфаркта миокарда, инсульта). Общим в лечении разных стадий диабетической нефропатии является строгий контроль сахара крови, АД, компенсация нарушений минерального, углеводного, белкового и липидного обменов.

Препаратами первого выбора в лечении диабетической нефропатии являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ): эналаприл, рамиприл, трандолаприл и антагонисты рецепторов к ангиотензину (АРА): ирбесартан, валсартан, лозартан, нормализующие системную и внутриклубочковую гипертензию и замедляющие прогрессирование заболевания. Препараты назначаются даже при нормальных показателях АД в дозах, не приводящих к развитию гипотонии.

Начиная со стадии микроальбуминурии, показана низкобелковая, бессолевая диета: ограничение потребления животного белка, калия, фосфора и соли. Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимы коррекция дислипидемии за счет диеты с низким содержанием жиров и приема препаратов, нормализующих липидный спектр крови (L-аргинина, фолиевой кислоты, статинов).

На терминальной стадии диабетической нефропатии требуется дезинтоксикационная терапия, коррекция лечения сахарного диабета, прием сорбентов, противоазотемических средств, нормализация уровня гемоглобина, профилактика остеодистрофии. При резком ухудшении функции почек ставится вопрос о проведении пациенту гемодиализа, постоянного перитонеального диализа или хирургического лечения методом трансплантации донорской почки.

Прогноз и профилактика

Микроальбуминурия при своевременно назначенном адекватном лечении является единственной обратимой стадией диабетической нефропатии. На стадии протеинурии возможно предупреждение прогрессирования заболевания до ХПН, достижение же терминальной стадии диабетической нефропатии приводит к состоянию, не совместимому с жизнью.

В настоящее время диабетическая нефропатия и развивающаяся вследствие нее ХПН являются ведущими показаниями к заместительной терапии – гемодиализу или трансплантации почки. ХПН вследствие диабетической нефропатии служит причиной 15% всех летальных исходов среди пациентов с сахарным диабетом 1 типа моложе 50 лет.

Профилактика диабетической нефропатии заключается в систематическом наблюдении пациентов с сахарным диабетом у эндокринолога-диабетолога, своевременной коррекции терапии, постоянном самоконтроле уровня гликемии, соблюдении рекомендаций лечащего врача.

Источник