Сахарный диабет ретинопатия нефропатия дедов

Диабетическая ретинопатия — это офтальмологическое заболевание, развивающееся на фоне сахарного диабета. Последствия данного недуга очень тяжелые, при запущенном состоянии наступает слепота. Как распознать первые признаки патологии? Рассмотрим степени диабетической ретинопатии и существующие способы ее лечения.

Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет — это заболевание эндокринной системы, при котором повышается допустимый уровень сахара (глюкозы) в крови. Такое состояние называется гипергликемия.

Происходит это из-за того, что организм вырабатывает недостаточно инсулина при диабете. Инсулин — гормон, который синтезируют бета-клетки поджелудочной железы. Они реагируют на повышенное содержание глюкозы и отправляют определенное количество инсулина для снижения ее уровня в крови. При диабете нарушается обмен веществ всех видов: углеводный, водно-солевой, белковый и прочие.

В последние годы происходит неуклонный рост числа больных сахарным диабетом. В России на 2019 год зарегистрировано более 3,7 млн. больных с этим диагнозом. Однако по данным Международной диабетической федерации реальное количество пациентов достигает 12 млн. человек. Половина пациентов даже не догадываются о своем заболевании. А ведь если его вовремя не начать лечить, оно приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Одно из них — диабетическая ретинопатия.

Что такое диабетическая ретинопатия?

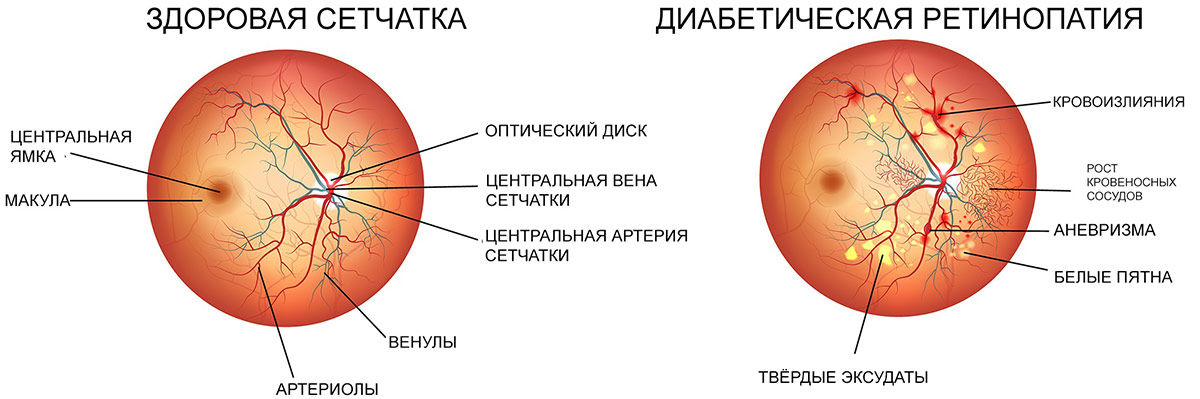

Эта патология — одно из самых тяжелых осложнений диабета. Она возникает у 90% заболевших. При развитии заболевания в ткань сетчатки начинают попадать нежелательные вещества, так как стенки капилляров становятся более проницаемыми.

На начальных стадиях заболевания человек не ощущает никаких проявлений.

Когда врач при исследовании приборами видит тяжелые изменения на глазном дне, больной сахарным диабетом может не испытывать вообще никакого дискомфорта. Тем временем наступает прогрессирование заболевания. Ухудшение зрения заметно уже при отеке макулы, либо на поздних стадиях пролиферативной ретинопатии. Вот почему только ранняя диагностика и своевременная терапия лежат в основе профилактики возникновения слепоты при сахарном диабете. Современные приборы для исследования глазных структур позволяют получить полную картину состояния глаз.

Что происходит со зрением при диабетической ретинопатии?

Сетчатка — очень сложная и чувствительная структура глаза. Она состоит из 10 слоев и содержит светочувствительные фоторецепторы — палочки и колбочки, отвечающие за цветное, дневное и сумеречное зрение. Неудивительно, что любая патология сетчатой оболочки приводит к негативным последствиям для здоровья глаз. При наличии сахарного диабета зрительные функции начинают страдать только по прошествии нескольких лет, когда диабетическая ретинопатия переходит во вторую и третью стадии. Вот какие симптомы при этом наблюдаются:

- «мушки» в глазах — помутнения, особенно заметные на светлом фоне;

- размытость изображения, двоение;

- неправильное восприятие формы и размеров объектов, их цветности, искривление прямых линий;

- появление «молний» и вспышек в глазах;

- в поле зрения появляются скотомы, или слепые участки, то есть выпадают фрагменты видимой картинки.

У больных сахарным диабетом, по сравнению со здоровыми людьми, риск полной потери зрения выше в целых 25 раз! Не зря диабетическая ретинопатия стоит на втором месте по причинам слепоты в мире. Это также один из основных факторов, приводящих к инвалидности и потере зрения среди населения в наиболее трудоспособном возрасте — от 25 до 65 лет.

Снижение остроты зрения при диабетической ретинопатии происходит по трем основным причинам.

- Из-за макулярного отека или ишемии макулы страдает центральное зрение.

- Кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело способствуют резкому ухудшению резкости зрения. Обычно такое состояние наступает при пролиферативной ретинопатии.

- Разрастание и сокращение соединительной ткани приводит к отслойке сетчатки, в результате чего наступает потеря зрения.

Стадии диабетической ретинопатии

В течении заболевания выделяют три стадии, принятые ВОЗ в 1992 году:

- непролиферативная, или начальная;

- препролиферативная;

- пролиферативная.

Для каждой из них характерны свои симптомы. Рассмотрим подробнее, в чем они выражаются.

1. Непролиферативная. Для первого этапа развития диабетической ретинопатии характерны точечные кровоизлияния, микроаневризмы, возникающие вследствие хрупкости и ломкости сосудов, экссудативные очаги, макулярный отек сетчатки. При этом на протяжении нескольких лет зрение может оставаться стабильным, и пациент не будет подозревать о наличии у него заболевания.

2. Препролиферативная. На второй стадии ретинопатии при сахарном диабете, которая нередко развивается у пациентов, страдающих миопией, признаки поражения глазной внутренней оболочки более заметны. Наблюдается умеренное ухудшение остроты зрения. Из-за кислородного голодания сетчатки существует риск ее геморрагического инфаркта. Также присутствует большое количество кровяных сгустков в сетчатке.

3. Пролиферативная. На третьей стадии, пролиферативной, в результате нарушения кровоснабжения сетчатой оболочки происходит обширное ее поражение с распространением патологического процесса на роговицу. Развивается неоваскуляризация, образование фиброзной ткани. Стенки новых сосудов весьма хрупкие, поэтому кровь просачивается через них, вызывая повторные кровоизлияния, способствующие отслойке сетчатки. Из-за новообразованных сосудов радужки часто развивается вторичная глаукома. Макулярный отек становится выраженным и способен привести к частичной потере зрения. Пациенту становится трудно читать, мелкие предметы он почти не различает, очертания объектов становятся нечеткими.

Также выделяется и четвертая стадия — терминальная, когда повреждения в сетчатке уже необратимы. Это последний этап ретинопатии, который диагностируется в 2% случаев. В таких ситуациях у пациента наступает слепота.

Признаки диабетической ретинопатии

На первой и зачастую второй стадиях заболевания пациент может не замечать никаких проявлений болезни. Лишь на третьем, пролиферативном этапе, дают о себе знать первые признаки патологии: ухудшение сумеречного зрения (куриная слепота), размытость, искажение очертаний предметов. Вот почему при наличии диабета 1 или 2 типа осмотры у окулиста должны являться обязательными — минимум раз в полгода.

С помощью приборов врач увидит изменения в глазном дне, когда сам пациент еще не будет испытывать никакого дискомфорта. Ранняя диагностика очень важна для успешного лечения заболевания.

Симптомы диабетической ретинопатии обычно наступают друг за другом в определенном порядке:

- просветы сосудов расширяются, в очаги воспаления прилипают Т-лейкоциты;

- нарушения обмена веществ приводят к увеличению кровотока;

- поражается эндотелий кровеносных сосудов;

- капилляры закупориваются, повышается их проницаемость;

- образуются микроаневризмы (выпячивания стенок сосудов и капилляров);

- наступает неоваскуляризация — разрастание капилляров на тех участках, где их быть не должно;

- в глазу начинаются кровоизлияния, так как стенки новообразованных сосудов очень хрупкие и не выдерживают давления увеличившегося кровотока;

- часть капилляров разрушается, и происходит дегенерация сосудов глаза.

Эти процессы постепенно приводят к нарастающему возникновению кровоизлияний, кислородному голоданию сетчатки, отеку макулы и постепенной дегенерации ткани.

Какие факторы могут спровоцировать ретинопатию при диабете?

При наличии этого заболевания пациенту нужно предельно внимательно относиться к состоянию своего здоровья. Многие факторы могут спровоцировать прогрессирование диабетической ретинопатии. Людям пожилого возраста нужно обследоваться даже чаще, чем 2 раза в год, так как в глазах в это время происходят и старческие изменения, что в комплексе может привести к значительному ухудшению зрения.

Но возраст — не единственный фактор, повышающий риск развития диабетической ретинопатии, есть и другие:

- затяжная гипергликемия, когда уровень сахара в крови долгое время выше нормы;

- повышенное артериальное давление;

- атеросклероз;

- курение и употребление алкоголя;

- заболевания печени и почек;

- беременность;

- ожирение;

- генетическая предрасположенность и некоторые другие факторы.

Однако, две основные причины, по которым у диабетиков возникают поражения крупных и мелких сосудов, и не только глаз, но и почек, сердца, нижних конечностей, являются повышенные показатели сахара в крови и артериальная гиперстензия. Если эти факторы держать под контролем, то риск развития диабетической ретинопатии значительно снижается. Она может вообще не развиться при диабете при постоянном контроле здоровья — такие случаи тоже бывают.

Диагностика диабетической ретинопатии

При диагнозе «сахарный диабет» нужно проходить обследование у офтальмолога чаще, чем здоровые люди — хотя бы два раза в год. Как мы сказали выше, первые признаки ретинопатии становятся заметны уже на последних стадиях. Ранняя диагностика поможет выявить изменения в глазном дне и своевременно заняться лечением патологии.

Вот какие процедуры проводит специалист с целью исследовать состояние глазных структур.

- Опрос пациента и визометрия — проверка остроты зрения с помощью таблиц Сивцева-Головина.

- Тонометрия — измерение внутриглазного давления (особенно у пациентов со стажем заболевания более 10 лет).

- Офтальмоскопия — осмотр глазного дна.

- Биомикроскопия сетчатки, хрусталика, стекловидного тела.

- Ретинография — фотографирование сетчатки специальной камерой.

- Инструментальный осмотр зрительного нерва, макулы.

- При выявлении помутнения какие-либо оптических сред — стекловидного тела, хрусталика, роговицы — назначается УЗИ сетчатки.

- Оптическая когерентная томография. Этот способ позволяет получить снимки глазных структур настолько высокого разрешения, что на них можно рассмотреть самые тонкие слои тканей толщиной в 1 мкм.

- Флуоресцентная ангиография.

- Периметрия.

При необходимости также назначается диагностика у других специалистов, в частности, у эндокринолога, поскольку диабет входит в группу эндокринных заболеваний. После сбора анамнеза и получения всех результатов исследований специалист принимает решение о методе лечения в зависимости от состояния глаз.

Лечение диабетической ретинопатии

Если диагностирована первая стадия, то есть непролиферативная ретинопатия, то обычно назначается медикаментозное лечение препаратами, уменьшающими ломкость сосудов — ангиопротекторами. В это время очень важно строго придерживаться назначенной схемы инсулинотерапии. При диабетической ретинопатии также необходима определенная диета, включающая продукты с большим содержанием витаминов группы B, Р, Е, А, а также прием аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. При этом из рациона следует исключить животные жиры и быстрые углеводы. Обязательно регулярно проводить контрольные замеры уровня сахара в крови, чтобы не допустить длительной гипергликемии.

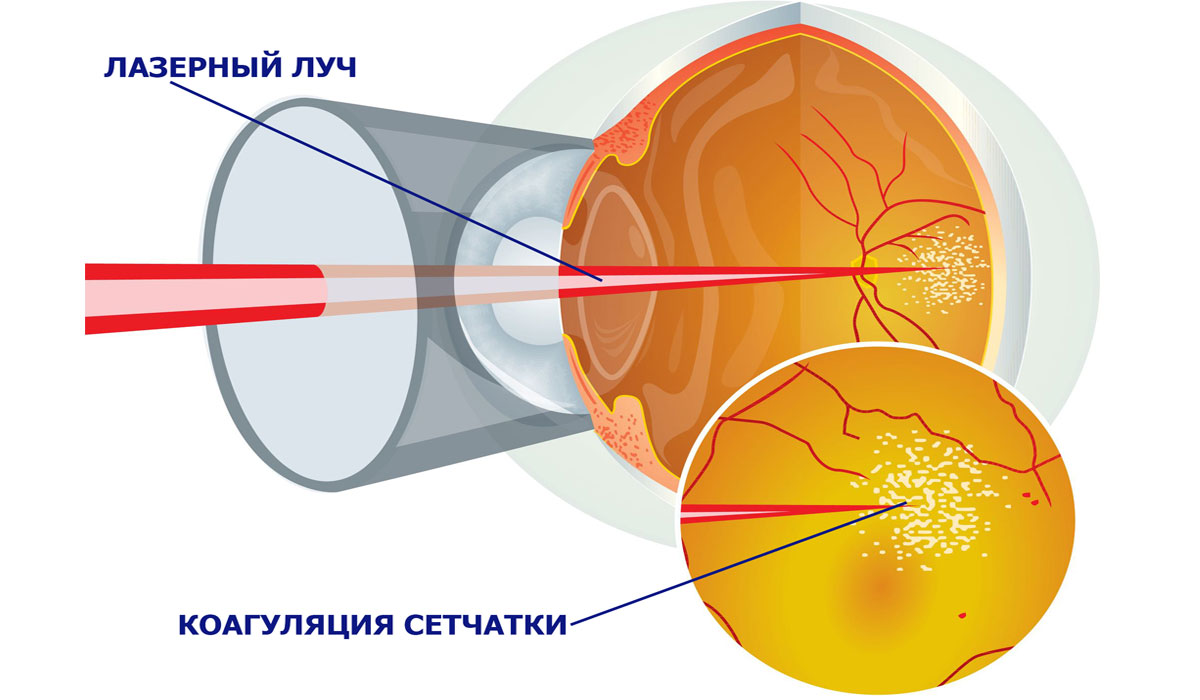

Если врач обнаружит у больного препролиферативную ретинопатию или пролиферативную, при которых наблюдается неоваскуляризация, кровоизлияния, развивается отек макулы и прочие поражения глазного дна, то назначается хирургическое лечение при отсутствии противопоказаний. Один из эффективных способов приостановить прогрессирование заболевания — лазерная коагуляция сетчатки. Эта процедура позволяет обойтись без разреза глазного яблока и наименее травматична.

Коагуляция проводится амбулаторно и занимает всего 15-20 минут под местной анестезией. Операция легко переносится пациентами разного возраста и не оказывает негативного влияния на состояние сердца, сосудов и других органов. Суть ее в следующем: луч лазера резко повышает температуру тканей, что вызывает их свертывание — коагуляцию. Происходит «приваривание» сетчатки к сосудистой оболочке органов зрения в слабых местах и вокруг разрывов, вследствие чего возникает их прочная связь. Таким образом удается остановить процесс разрастания новых сосудов, убрать уже разросшиеся капилляры, уменьшить макулярный отек.

При сильных нарушениях в глазных структурах может быть назначена витрэктомия — удаление части и целого стекловидного тела, вместо которого в глаз вводится специальное вещество. Процедура позволяет восстановить оптические функции и существенно повысить качество зрения. Стекловидное тело отделяется и высасывается через проколы, удаляются патологически измененные ткани, вызывающие натяжение сетчатки, а затем освободившееся пространство в глазном яблоке наполняют каким-либо составом — это могут быть пузырьки газа и силиконовое масло, солевые растворы, специальные синтетические полимеры. После того, как поверхность сетчатой оболочки таким образом будет очищена, ее расправляют и накладывают на сосудистую — так, как это должно быть правильно анатомически. Далее офтальмохирург проводит лазерную коагуляцию сетчатки — укрепление поврежденных участков лазером для надежного соединения с сосудистой оболочкой. Эта процедура минимально травматична и позволяет сохранить зрительные функции, избавить пациента от негативных симптомов, приостановив прогрессирование диабетической ретинопатии.

На основе вышесказанного можно сделать вывод: первые заметные признаки сахарного диабета проявляются уже на развитых стадиях, и тогда лечение будет довольно затруднено. При наличии заболевания следует регулярно проходить профилактические осмотры у врача, придерживаться правильного питания, соблюдать назначенную схему инсулинотерапии. При бережном отношении к своему здоровью его удастся сохранить как можно дольше даже при наличии сахарного диабета.

Источник

Структура смертности больных сахарным диабетом в мире и в России

Увеличение продолжительности жизни больных СД отразилось на структуре их смертности. Если в доинсулиновую эру смертность больных СД 1 типа от кетоацидотической комы составляла 90%, а продолжительность жизни не превышала 2 – 3 лет, то после внедрения в 1922 г. инсулинотерапии ситуация резко изменилась. На первое место в структуре смертности больных СД вышли поздние сосудистые осложнения СД – микроангиопатии (диабетическая нефропатия) и макроангиопатии (сердечно-сосудистые осложнения). В табл. 1 представлены сравнительные характеристики основных причин смертности больных СД 1 и 2 типов в мире и России.

По данным Государственного регистра больных СД (1999-2000 гг.), смертность от острых осложнений СД (кетоацидотической, гипогликемической и других ком) при обоих типах СД не превышает 3-5%. Аналогичные данные зарегистрированы в развитых странах мира.

Смертность больных сахарным диабетом от сердечно-сосудистых осложнений

Сердечно-сосудистые осложнения являются ведущей причиной смертности больных СД 2 типа как в мире, так и в России. Смертность от инфаркта миокарда, сердечной недостаточности при СД в России не отличается от данных мировой статистики и составляет около 60%. Однако смертность больных СД от инсульта в России превышает данные по Европе и миру. Так, при СД 2 типа смертность от инсульта в России составляет 17%, что в 1,4 раза выше мировой, а при СД 1 типа – 18%, что в 6 раз выше мировой. Наиболее вероятной причиной столь высокой частоты инсультов у больных в России является крайне неудовлетворительная коррекция АД. По данным национальной программы «Аргус» (2000 г.), оценивающей качество оказания антигипертензивной помощи населению России, более 60% больных, нуждающихся в коррекции АД, не получают антигипертензивную терапию. Среди больных СД, получающих антигипертензивную терапию, менее 1% больных достигают целевого уровня АД, составляющего 130/85 мм рт.ст. Следовательно, эти больные не защищены от прямого повреждающего действия гемодинамических факторов на сосуды органов-мишеней.

Смертность больных сахарным диабетом от почечной недостаточности

Лидирующей причиной смертности больных СД 1 типа во всем мире является хроническая почечная недостаточность (ХПН) вследствие прогрессирования диабетической нефропатии (ДН). В США и Японии ДН занимает первое место по распространенности среди всех заболеваний почек (35-40%), оттеснив на вторую-третью позицию такие почечные заболевания, как гломерулонефрит, пиелонефрит, поликистоз и др. В странах Европы «эпидемия» ДН носит менее угрожающий характер, но удерживается на уровне 20-25% по потребности в экстракорпоральном лечении. В России смертность от почечной недостаточности при СД 1 типа по данным Государственного регистра (1999-2000 гг.) не превышает 18 %, что в 3 раза ниже уровня, регистрируемого в мире на протяжении последних 30 лет. При СД 2 типа смертность от ХПН в России составляет 1,5%, что в 2 раза ниже мировой. Этот парадокс можно объяснить лишь отсутствием единой методологии регистрации смертности больных в России.

Распространенность диабетической нефропатии в мире и в России

Расхождения данных отечественной и мировой статистики касаются также и регистрации распространенности ДН. По международным данным максимальный пик развития ДН наблюдается при длительности заболевания от 20 до 30 лет и составляет при СД 1 типа 30-40%, при СД 2 типа – 35-50%. В России на 01.01.2000 г. распространенность ДН в среднем составила при СД 1 типа 19%, при СД 2 типа – 8%, что ниже мировых значений в 2 и в 5 раз соответственно. Отмечаются широкие колебания регистрации распространенности ДН в различных регионах России. Так, частота ДН при СД 1 типа колеблется от 3,5 % в Кировской области до 60-85% в Оренбургской области и Чувашской республике; частота ДН при СД 2 типа – от 4% в Кировской, Тульской областях, Красноярском крае до 60-67% в Свердловской и Кемеровской областях. В Москве и Московской области распространенность ДН составляет при СД 1 типа 33%, при СД 2 типа – 25%.

К сожалению, регистрируемое «лжеблагополучие» (т.е. низкая распространенность ДН и низкая смертность больных диабетом от ХПН) не отражает истинную эпидемиологическую ситуацию в России. Наиболее вероятными причинами подобного расхождения с данными мировой статистики являются: отсутствие повсеместного внедрения программы скрининга ДН в эндокринологических (диабетологических) стационарах России; отсутствие методологического обеспечения скрининга ДН; недоступность диализных методов лечения ХПН для больных СД, что приводит к их смерти во внебольничных условиях; регистрация смерти не от почечной недостаточности, а от сердечно-сосудистых осложнений или других причин.

Оценить истинную распространенность СД и его осложнений позволяет метод «эпидемиологических срезов», проводимых на базе различных регионов страны с целью активного выявления сосудистых осложнений. В 1999-2000 гг. под эгидой Федерального диабетологического центра МЗ РФ были организованы экспедиции в различные регионы России, оснащенные наиболее необходимыми и доступными методами скрининга сосудистых осложнений СД. Результаты проведенных исследований позволили оценить, насколько фактическая распространенность сосудистых осложнений СД (т.е. активно выявляемая) отличается от регистрируемой. В табл. 2 представлены сравнительные данные о регистрируемой и фактической распространенности ДН в городах Москве и Тюмени.

Диагностика диабетической нефропатии

Своевременная диагностика ДН представляет важную задачу, стоящую перед диабетологами, поскольку выявление даже самых ранних стадий ДН требует безотлагательного лечения. Минздрав России утвердил новую классификацию ДН, включающую 3 стадии развития:

• стадию микроальбуминурии;

• стадию протеинурии с сохранной фильтрационной функцией почек;

• стадию хранической почечной недостаточности (ХПН).

Наиболее ранним и достоверным методом диагностики ДН является тест на микроальбуминурию. Под термином “микроальбуминурия” понимают экскрецию альбумина с мочой в низких количествах (от 30 до 300 мг/сут). Такое количество белка не определяется при традиционном рутинном исследовании мочи, в связи с чем самая ранняя стадия ДН может быть не диагностирована. Но эта стадия является единственно обратимой при своевременном назначении патогенетической терапии. Согласно рекомендациям Американской диабетической ассоциации (1997) и Европейской группы по изучению СД (1999), исследование микроальбуминурии входит в перечень обязательных рутинных методов обследования больных СД 1 и 2 типа.

Скрининг на микроальбуминурию необходимо проводить

• у больных СД 1 типа:

– 1 раз в год спустя 5 лет от начала СД (при дебюте СД после пубертата);

– 1 раз в год с момента установления диагноза СД (при дебюте СД в период пубертата);

• у больных СД 2 типа:

– 1 раз в год с момента установления диагноза СД.

По данным опроса краевых, областных и городских эндокринологов (диабетологов) различных регионов России, определение микроальбуминурии в России проводится на постоянной основе в 20% регионов; проводится только в научных целях – в 20% регионов; не проводится в 60 % регионов.

Таким образом, в большинстве регионов России ДН не диагностируется на единственно обратимой стадии развития — стадии микроальбуминурии. Следвательно, упускается возможность своевременного назначения патогенетической терапии, позволяющей предупредить развитие протеинурии и ХПН.

Лечение диабетической нефропатии

Патогенетическая терапия ДН заключается в назначении препаратов ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Согласно рекомендациям Американской диабетической ассоциации (1997) и Европейской группы по изучению СД (1999), эти препараты должны назначаться в обязательном порядке при любой стадии ДН — при выявлении микроальбуминурии, протеинурии или ХПН.

• Назначение ингибиторов АПФ на стадии микроальбуминурии даже при нормальных значениях

системного АД позволяет предупредить появление протеинурии у 55% больных СД;

• Назначение ингибиторов АПФ на стадии протеинурии предупреждает развитие ХПН

у 50-55%

больных СД;

• Назначение ингибиторов АПФ на стадии ХПН позволяет продлить додиализный период

на 4-5 лет.

По данным блиц-опроса краевых, областных и городских эндокринологов различных регионов России, на стадии микроальбуминурии терапия ингибиторами АПФ назначается только в 20% регионов, где исследование микроальбуминурии проводится на постоянной основе. В остальных областях и регионах России отсутствие скрининга больных на наличие микроальбуминурии не позволяет своевременно назначить терапию, вследствие чего патология почек продолжает быстро прогрессировать, переходя в стадию протеинурии и ХПН. Позитивным фактом являются данные о том, что на стадии протеинурии терапия ингибиторами АПФ назначается в 100% регионов России.

Вопросы оказания помощи больным СД на стадии терминальной почечной недостаточности стоят одинаково остро как в Москве, так и в региональных центрах России. Реальная потребность в лечении гемодиализом больных СД намного превышает возможности диализной службы России. Экстракорпоральные методы лечения почечной недостаточности дорогостоящи, а выживаемость больных СД, получающих эти методы лечения, ничтожно мала вследствие генерализованной сосудистой патологии. Поэтому диализные центры России не ориентированы на больных СД и отдают предпочтение «более перспективным» в отношении выживаемости больным с ХПН недиабетического происхождения. Только 15–20 % регионов России (Москва и Санкт-Петербург) имеют возможность хотя бы отчасти обеспечить больных СД заместительными методами терапии почечной недостаточности: гемодиализом, реже – перитонеальным диализом, в единичных городах – трансплантацией почки. Между тем в странах Европы и США необходимую диализную терапию получает каждый нуждающийся больной СД. В мире выживаемость больных СД на гемодиализе и перитонеальном диализе в течение 5 лет превышает 60%, а 10-летняя выживаемость после трансплантации почки превышает 50%.

Экономические аспекты диабетической нефропатии

Лечение больных СД с терминальной стадией почечной недостаточности требует колоссальных затрат. В США стоимость лечения 1 больного на гемодиализе составляет 40 – 45 тыс. $ в год. Используя ту же сумму денег, возможно провести (см. схему):

– скрининг на микроальбуминурию (МАУ) у 4000 больных СД 1 и 2 типа;

или

– провести терапию ингибиторами АПФ в течение года 400 больным СД на стадии МАУ, что в 50% случаев позволит полностью остановить прогрессирование нефропатии;

или

– провести терапию ингибиторами АПФ в течение года 200 больным СД на стадии протеинурии, что позволит приостановить прогрессирование ДН и ее переход в стадию ХПН у 50% больных.

Наиболее перспективным и экономичным для национального здравоохранения направлением в развитии современной диабетологической помощи является профилактика сосудистых осложнений СД, в частности ДН. Такая профилактика возможна лишь при: безукоризненном метаболическом контроле СД, начиная с дебюта заболевания; своевременной диагностике диабетического поражения почек, основанной на обязательном скрининге больных на наличие микроальбуминурии; своевременном назначении патогенетической терапии диабетической нефропатии, основанной на применении ингибиторов АПФ.

Источник: https://www.diabet.ru/Sdiabet/2001-03/2001-3-01.htm

Источник