Гипергликемия как фактор риска сосудистых осложнений диабета

Целое поколение врачей хорошо помнит то недалекое время, когда лечение сахарного диабета типа 2 сводилось к смягчению клинических симптомов (сухость, жажда, полиурия, зуд) и предупреждению грозного метаболического осложнения – комы. В течение последних десятилетий, когда опасность острых осложнений сахарного диабета была преодолена, акценты сместились в сторону предупреждения поздних осложнений, включая сосудистые и невропатию. Естественно, что возрос интерес к пониманию механизмов развития сосудистых осложнений СД типа 2. Сердечно-сосудистые осложнения на сегодня являются основной причиной смерти пациентов СД типа 2.

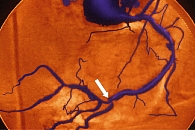

Рисунок 1. Стеноз правой коронарной артерии у больного сахарным диабетом типа 2 на коронарной ангиограмме

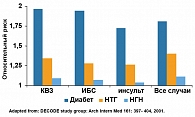

Рисунок 2. Роль нарушений углеводного обмена в развитии кардиоваскулярных осложнений

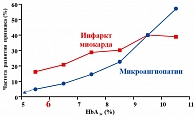

Рисунок 3. Уровень гликированного гемоглобина и сосудистые осложнения при СД типа 2

Рисунок 4. Основные этапы развития ССЗ у больных СД типа 2

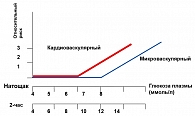

Рисунок 5. Гликемический порог макро- и микрососудистого риска

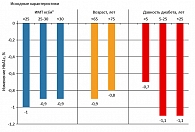

Рисунок 6. Снижение уровней гликемии в группе Диабетона МВ в зависимости от индекса массы тела, возраста пациента и давности диабета

Уместно отметить, что поражаются как крупные артерии, так и капилляры, чьи рарефикации и снижение тканевой перфузии приводят к нарушению микроциркуляции. Ограничение коронарного кровотока может быть обусловлено атеросклеротической бляшкой, стенозирующей просвет артерии. Если диаметр коронарной артерии сужен более чем на 50%, развивается ишемия, которая приводит к ощущению либо напряжения, либо боли (стенокардия) за грудиной (рисунок 1).

Однако боль не всегда сопровождает ишемию миокарда (немая ишемия). Разрыв и эрозия коронарной бляшки приводят к формированию тромба в коронарной артерии и развитию инфаркта миокарда. В зависимости от величины или области поражения миокарда может нарушаться частота и ритм сердечной деятельности, в результате которой развивается застойная сердечная недостаточность или внезапная смерть. По сообщению ВОЗ, ежегодно сердечно-сосудистая патология становится причиной 16,6 млн смертей (1). А каждый пятый с клинически подтвержденной ишемической болезнью сердца (ИБС) страдает сахарным диабетом и практически те же 20% от всех больных, подвергающихся хирургическим вмешательствам на коронарных сосудах сердца, – лица с диабетом (2, 3). Риск возникновения острого инфаркта миокарда, а также острого нарушения мозгового кровообращения в 3-5 раз выше при сахарном диабете типа 2, чем у людей такого же возраста без диабета. Риск смертности от ИБС у больного СД типа 2 соответствует риску больного без диабета, уже перенесшего инфаркт миокарда. Для диабета характерно системное поражение сосудов. Сахарный диабет типа 2 – одна из основных причин конечной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН). Один из трех пациентов на постоянном гемодиализе – это больной с СД. Естественно, напрашивается вопрос: «Что вызывает столь серьезные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы больных СД типа 2?». Исследование DECODE (4) однозначно называет фактором риска макроваскулярных осложнений нарушение углеводного обмена с периода нарушения толерантности к углеводам (НТГ) (рисунок 2).

Ставшее хрестоматийным исследование UKPDS выявило тесную корреляцию между уровнем HbA1c и микро- и макрососудистыми осложнениями (5) при СД типа 2 (рисунок 3).

Цепь событий, которые начинаются с действия такого фактора риска, как сахарный диабет, сопровождается нарушением функции эндотелия, что всегда приводит к развитию атеросклероза с последующим формированием клинических проявлений ИБС. Этому способствуют и такие, ассоциированные с нарушением углеводного обмена факторы риска, как артериальная гипертензия, дислипидемия. Этот процесс или прерывается внезапной смертью, или неизбежно приводит к необратимым изменениям миокарда, формированию хронической сердечной недостаточности и терминальному поражению сердца (рисунок 4). Распространенность нарушений углеводного обмена в период острого инфаркта миокарда (ОИМ) очень высокая и составляет 66% (6). При этом доля НТГ среди этих лиц составляет 35%. Через 3 месяца ОИМ ситуация мало в чем изменяется. Общее число лиц с нарушением углеводного обмена остается прежним, лишь доля НТГ возрастает до 40%. Из этого вытекает дерзкая мысль о том, что самой частой причиной развития инфаркта миокарда, видимо, является нарушение углеводного обмена, часто протекающее латентно.

Влияние фактора гипергликемии на сосуды весьма многогранно

Подавляет регенерацию эндотелиальных клеток и замедляет восстановление эндотелия после повреждения. (Эксперимент А. Ceriello (7) по изучению степени повреждения клеток эндотелия в условиях гипергликемии при концентрации 5,0 ммоль/л, 20,0 ммоль/л и 5-20 ммоль/л в течение 14 дней). Из трех экспериментальных режимов (in vitro) наибольшее повреждающее воздействие на стенку сосудов оказывал режим прерывистой гликемии, то есть чередование нормального и резко повышенного уровней глюкозы (от 5 до 20 ммоль/л). Данный режим максимально соответствует реальности in vivo.

Повышает продукцию эндотелина – возможного маркера атеросклеротического поражения.

Гликирует белки, в том числе апопротеин В-100, входящий в состав липопротеинов низкой плотности (гликированные ЛНП легко окисляются и, имея большое сродство к рецепторам макрофагов, приводят к образованию «пенистых» клеток внутри артериальной стенки).

Нарушает систему гемостаза (повышение агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена и факторов V, VII и VIII, нарушение фибринолиза).

Активизирует полиоловый путь утилизации глюкозы.

Таким образом, глюкозозависимые механизмы (инсулинорезистентность, активация полиолового пути утилизации глюкозы, неферментативное гликирование белков) лежат в основе сосудистой патологии при СД типа 2, ибо они изменяют осмотический, энергетический и электролитный статус в клетках, а также нарушают окислительный процесс, тем самым, изменяя структуру и функцию магистральных сосудов. На фоне хронической гипергликемии происходит снижение природных антиоксидантов организма и накопление свободных радикалов, повреждающих сосудистую стенку. Природные антиоксиданты организма распределены как во внеклеточной жидкости, так и в цитоплазме и в клеточной мембране. К ним относятся α-токоферол, убихиноны, α-липоевая кислота, витамин С, супероксиддисмутаза, трансферрин, лактоферрин, глютатион, пероксиддисмутаза и др. Оксидативный стресс индуцируется хронической гипергликемией и в свою очередь способствует развитию так называемого «активированного эндотелия». Активированный эндотелий продуцирует провоспалительные цитокины (IL-1, TNF-α), хемокины (моноцитарный хемосвязывающий фактор-MCP-1, IL-8), факторы роста (ф-р роста тромбоцитов-PDGF, ф-р роста фибробластов-FGF), являющиеся молекулами клеточной адгезии. Они стимулируют клеточную пролиферацию и тромбообразование, вызывают адгезию моноцитов и Т-лимфоцитов с эндотелиальными клетками (8). Все это приводит к снижению биодоступности оксида азота (NO), в связи с чем снижается вазорелаксация и повышается вазоконстрикция.

Существует ли гликемический порог для сердечно-сосудистых заболеваний? Этот вопрос не только гликемического порога, но и причинно-следственных взаимоотношений. На рисунке 5 представлен гликемический порог макро- и микрососудистого риска, как натощак, так и через 2 часа после еды.

Таким образом, значительная доля заболеваемости и смертности среди пациентов сахарным диабетом типа 2 связана не с прямыми последствиями этого заболевания, а с развитием сопутствующих сердечно-сосудистых осложнений. В эпидемиологических и обсервационных исследованиях были получены многочисленные доказательства наличия корреляции между хронически повышенными уровнями глюкозы крови и риском неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Достижение нормогликемии – необходимое условие профилактики и лечения сосудистых осложнений сахарного диабета типа 2.

На конгрессе Американской диабетической ассоциации (ADA) в Сан-Франциско и Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD) в Риме (2008) были представлены результаты исследования ADVANCE (9), крупнейшего исследования в области изучения сахарного диабета типа 2.

Осенью 2009 года на Конгрессе Международной Федерации Диабета (IDF) в Монреале обнародованы новые важные данные, касающиеся результатов сахароснижающей ветви проекта (10).

Результаты сахароснижающей ветви исследования ADVANCE, касающиеся применения интенсивной стратегии гликемического контроля, основанной на Диабетоне МВ, по сравнению со стандартной терапией, были получены в наиболее активный период публикаций данных других крупных исследований заболеваемости и смертности у пациентов СД типа 2. Итоги исследования ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) поставили под сомнение пользу интенсификации контроля гликемии. Данное исследование было преждевременно остановлено в связи с обнаружением более высоких уровней смертности в группе интенсивного контроля гликемии по сравнению со стандартной группой: произошло увеличение относительного риска общей и сердечно-сосудистой смертности в группе интенсивного контроля на 22% и 35% соответственно.

В отличие от исследования ACCORD, результаты ADVANCE не подтвердили повышения смертности, а наоборот, они указывают на обнадеживающую тенденцию к снижению сердечно-сосудистой смертности в группе более строгого контроля гликемии. При этом в исследовании ACCORD и ADVANCE снижение среднего уровня HbA1c было примерно одинаковым. Кроме того, при сравнении этих исследований не было установлено значимых различий по характеристикам включенных пациентов, в том числе и среднему уровню HbA1c на исходном этапе. Эти исследования существенно различались по стратегиям лечения, что позволяет объяснить расхождения в результатах, особенно по уровням сердечно-сосудистой смертности. В исследовании ACCORD использовали значительно более агрессивную стратегию гипогликемической терапии, которая приводила не только к более быстрому снижению уровней HbA1c, но и намного более высокой частоте развития эпизодов гипогликемии и прибавки массы тела.

Кроме того, имелись существенные различия и по применяемым сахароснижающим препаратам: в исследовании ACCORD намного больше пациентов получали тиазолидиндионы (глитазоны) или комбинацию инсулина и производного сульфонилмочевины (глимепирид).

С другой стороны, в ADVANCE была применена стратегия контроля гликемии, характерная для повседневной практики и основанная на применении гликлазида модифицированного высвобождения (Диабетон МВ), с целью достижения постепенной нормализации уровней гликемии, что привело к значительному улучшению первичных показателей. Таким образом, благодаря эффективности, простоте и безопасности, эта стратегия позволяет практикующим врачам наилучшим образом решить вопрос о тактике ведения пациентов с сахарным диабетом типа 2.

Интенсивный контроль гликемии, по сравнению со стандартным контролем, ассоциировался со снижением относительного риска комбинированной конечной точки, включавшей макро- и микрососудистые осложнения, на 10% (p = 0,01). Кроме того, интенсивный контроль гликемии улучшал почечные исходы: он приводил к достоверному снижению риска развития и прогрессирования нефропатии на 21% (p = 0,006), а также появления макроальбуминурии на 30% (p

Эти эффекты проявлялись независимо от характеристик пациентов и были очевидными даже у лиц пожилого возраста (старше 70 лет) и пациентов с нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации

Исследование ADVANCE подтверждает целесообразность и возможность достижения целевого уровня HbA1c 6,5% в сочетании с низким уровнем побочных эффектов у пациентов с СД 2 типа, в том числе при наличии высокого сердечно-сосудистого риска, включая пожилой возраст, стаж заболевания, исходный уровень гликированного гемоглобина и индекс массы тела (рисунок 6).

Несмотря на то, что снижение риска макрососудистых осложнений, а также общей и сердечно-сосудистой смертности не достигало уровня статистической значимости, отмечалось четкое расхождение кривых выживаемости, начиная с 5-го года терапии и далее, которое указывало на пользу интенсивного снижения гликемии. Данное наблюдение позволяет предполагать, что интенсивный контроль гликемии связан с отложенными, отдаленными благоприятными эффектами, обусловливающими пользу лечения даже спустя многие годы после прекращения лечения, и объясняет, почему в группе интенсивного контроля гликемии благоприятные эффекты лечения на риск макрососудистых осложнений и смертности могут проявляться спустя несколько лет лечения.

В рамках дискуссии о том, почему в исследовании ADVANCE позднее расхождение кривых Каплан-Мейера для основных сердечно-сосудистых событий и общей смертности не было достоверным в течение периода основного исследования, можно использовать результаты проспективного исследования

UKPDS, демонстрирующие снижение риска фатальных и нефатальных макрососудистых осложнений. Учитывая длительный период наблюдения в этом исследовании, позднее расхождение кривых выживаемости свидетельствует о том, что на отдаленных этапах наблюдения влияние лечения на риски неблагоприятных событий может становиться статистически значимым. В этой связи, как и в исследовании UKPDS, было решено продолжить наблюдение пациентов из исследования ADVANCE в течение дополнительной обсервационной фазы – исследования ADVANCE ON. В эту фазу включены все пациенты, рандомизированные в исследование ADVANCE и наблюдавшиеся в течение 5 лет после их завершающего визита. Цель исследования ADVANCE ON с участием 11140 пациентов с СД 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском (популяция исследования ADVANCE) заключается в изучении отдаленных эффектов интенсивного снижения гликемии с помощью стратегии, основанной на Диабетоне МВ.

Таким образом, результаты исследования ADVANCE демонстрируют благоприятное соотношение пользы и риска при лечении Диабетоном МВ, а также прокладывают путь для нового прагматического подхода к ведению пациентов с СД 2 типа, направленного на снижение риска тяжелых осложнений у этой сложной категории пациентов.

Источник

Гипергликемия характерна как для диабета типа 1, так и для диабета типа 2. В нескольких исследованиях была выявлена связь между повышением концентрации глюкозы в плазме крови и возрастанием сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости. Растущие усилия направлены на выяснение влияния глюкозы на функцию сосудов, в том числе на эндотелиальную функцию и биодоступность оксида азота (NO).

Эндотелий вносит вклад в контроль тонуса гладкой мускулатуры стенки сосудов путем выделения NO, вызывающего вазодилатацию и ингибирующего тромбоциты (т.е. предотвращающего сосудистый спазм и формирование тромба).

Реакцию образования NO из терминального гуанидинового атома азота L-аргинина катализируют ферменты семейства NO-синтаз (NOSs). Один из этих ферментов, эндотелиальная NO-синтаза (eNOS), Ca2+-зависима. Она постоянно находится в клетках различных типов, включая клетки эндотелия.

Активность превращения L-аргинина в NO определяется балансом между синтезом и распадом NO путем его реакции с супероксид-анионом (O2-). В физиологических условиях O2- заметно не влияет на образование этой молекулы, поэтому NO может оказывать свое протективное действие на сосуды, способствуя поддержанию антиатеросклеротических условий. Однако при наличии факторов сердечно-сосудистого риска продукция супероксид-аниона быстро становится избыточной, NO инактивируется, повышается концентрация пероксинитрита (ONOO-) – очень мощного оксиданта (рис. 1).

Рис. 1. В условиях атеросклероза возникает избыточная продукция O2-. Супероксид-анион быстро инактивирует NO, что приводит к образованию большого количества пероксинитрита (ONOO-), оказывающего токсический эффект на клетки. Обратите внимание на возможные источники O2-, изображенные слева. МРО – миелопероксидаза; НАДФ(H+) – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата; NOS – синтаза оксида азота.

Источник (с разрешения): Wever R.M., Lüscher T.F., Cosentino F. et al. Atherosclerosis and the two faces of endothelial nitric oxide synthase // Circulation. – 1998. – Vol. 97. – P. 108-112.

Эндотелиальная дисфункция, присущая сахарному диабету уже на ранних стадиях, характеризуется снижением биодоступности оксида азота и сопутствующим повышением образования супероксид-аниона (рис. 2). Потеря биодоступности оксида азота предшествует развитию необратимого атеросклероза и служит независимым предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Рис. 2. Гипергликемия и производимые эндотелием вазоактивные субстанции. ФНО – фактор некроза опухолей; НАДФ(H+) – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата; цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат; СОХ-2 – циклооксигеназа-2; DAG – диацилглицерин; eNOS – эндотелиальная NO-синтаза; ЕТ – эндотелин;IL-s – интерлейкины; МСР-1 – моноцитарный белок-хемоаттрактант-1; NFkB – нуклеарный фактор kB; PGIS – простациклинсинтаза; PGI2 – простациклин; РКС – протеинкиназа С; PLC – фосфолипаза С; ТхА2 – тромбоксан А2; VCAM-1 – сосудистые молекулы клеточной адгезии. Источник (с разрешения): Creager M.A., Lüscher T.F., Cosentino F. et al. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences and medical therapy: Part I // Circulation. – 2003. – Vol. 108. – P. 1527-1532.

Митохондриальная продукция O2- – важный медиатор гипергликемического поражения сосудов. Дальнейшее повышение концентрации O2- происходит под действием порочного круга, в котором свободные кислородные радикалы (ROS – от reactive oxygen species, частицы активного кислорода) индуцируют активацию протеинкиназы C и приводят к повышению протеинкиназа C-опосредованной продукции ROS. Показано, что активация протеинкиназы С глюкозой вовлечена в регуляцию и активацию НАД(Ф)H+-зависимой оксидазы – важного сосудистого источника продукции O2-.

Активность НАД(Ф)H+ и экспрессия субъединиц белка у пациентов с диабетом повышены во внутренних грудных артериях и больших подкожных венах бедра. Хотя активация протеинкиназы С под действием высокой концентрации глюкозы ведет к “up”-регуляции (т.е. к позитивной регуляции) экспрессии NO-синтазы, повышенный распад оксида азота перекрывает этот эффект и вызывает в конечном счете сокращение биодоступности NO. Таким образом, активация протеинкиназного пути – тот узел во внутриклеточной передаче сигнала, который ведет к индуцированному гипергликемией оксидативному стрессу и эндотелиальной дисфункции (рис. 3).

Рис. 3. Объединенный протеинкиназа C-зависимый механизм служит триггером, при помощи которого гипергликемия индуцирует эндотелиальную дисфункцию и сосудистое воспаление. NO – оксид азота.

Избыток свободных кислородных радикалов влияет на эндотелиальную функцию несколькими путями.

- Супероксид-анион быстро инактивирует NO и превращает его в пероксинитрит – мощный оксидант, который легко проходит через фосфолипидные мембраны и вызывает нитрование субстратов, блокируя регуляторные рецепторы, ферменты-инактиваторы свободных радикалов и ключевые кофакторы эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), например тетрагидробиоптерин.

- Митохондриальная продукция супероксид-аниона повышает внутриклеточное образование продуктов конечного гликози-лирования, что неблагоприятно отра-жается на эндотелиальной функции в связи с усилением образования свободных радикалов и провоспалительных цитокинов в клетках сосудов и увеличением эндотелиальной экспрессии различных молекул адгезии, участвующих в атерогенезе.

- Активация рецепторов продуктов конечного гликозилирования повышает внутриклеточное образование супероксид-аниона и, вероятно, представляет собой ключевую ступень в развитии атеросклеротического поражения.

- Продукция супероксид-аниона активирует гексозаминный путь, который снижает активацию NOS под действием протеинкиназы Akt. Активация Akt далее ограничивается протеинкиназа С-зависимым ингибированием фосфатидилинозитол-3-киназного пути.

- Оксидативный стресс в результате повышения концентрации глюкозы увеличивает содержание диметиларгинина – конкурентного антагониста NOS.

Белок-адаптор p66Shc контролирует клеточный ответ на оксидативный стресс. Для лабораторных крыс с дефицитом белка p66Shc(p66Shc-/-) характерна повышенная резистентность к свободным кислородным радикалам (ROS), большая продолжительность жизни и менее выраженный атеросклеротический процесс при высоком потреблении жиров. Это свидетельствует о положительном влиянии p66Shc на процесс старения и появление заболеваний с возрастом.

Показано также, что у старых крыс с дефицитом белка p66Shc сохраняется, по сравнению с дикими сородичами того же возраста из того же помета, способность к эндотелийзависимой релаксации сосудов. Кроме того, в клетках с фенотипом p66Shc-/- снижена внутриклеточная концентрация свободных радикалов (ROS) и менее выражены изменения в структуре митохондриальной ДНК. Таким образом, белок p66Shc служит важнейшим компонентом внутриклеточных окислительно-восстановительных процессов. Хотя биохимическую роль белка p66Shc еще только предстоит точно установить, известно, что он участвует в митохондриальной продукции свободных радикалов, выступая в качестве окислительно-восстановительного фермента, и способен окислять цитохром C, образуя проапоптотические свободные радикалы (ROS) в ответ на специфические стрессовые воздействия. Эти данные поддерживают концепцию центральной роли белка p66Shc в контролировании оксидативного стресса и участия его в патогенезе сосудистых заболеваний.

Экспрессия гена белка p66Shc значительно повышается в моноцитах крови больных сахарным диабетом, что коррелирует с плазменной концентрацией изопростанов – маркеров оксидативного стресса in vivo. Следовательно, генетическая делеция белка-адаптора p66Shc предотвращает индуцированную гипергликемией эндотелиальную дисфункцию и оксидативный стресс. По совокупности указанных данных можно заключить, что белок p66Shc служит частью сигнального пути, относящегося к индуцированному гипергликемией сосудистому повреждению, и его можно рассматривать в качестве потенциальной мишени терапевтических воздействий, направленных против сосудистых осложнений сахарного диабета.

Влияние сахарного диабета на сосудистую функцию не ограничивается воздействием на эндотелий. Происходит ослабление вазодилатирующего ответа на экзогенные доноры NO, а дисрегуляцию функции гладкомышечных клеток стенки сосуда еще более усугубляют нарушения функционирования симпатической нервной системы. При диабете увеличивается активность протеинкиназы C, продукция ядерного фактора-κB и образование свободных кислородных радикалов, в том числе и в гладкомышечных клетках сосудов. Более того, диабет способствует усилению миграции гладкомышечных клеток сосудов в область формирующихся атеросклеротических повреждений, где эти клетки реплицируются и продуцируют внеклеточный матрикс. Так осуществляются важные этапы образования атеросклеротической бляшки.

Апоптоз сосудистых гладкомышечных клеток в атеросклеротической бляшке также усилен настолько, что в бляшках пациентов с диабетом обнаруживают малое количество гладкомышечных клеток, чем и обусловлена выраженная склонность бляшек к разрывам. Выработка цитокинов приводит к уменьшению синтеза коллагена гладкомышечными клетками сосудов и повышает продукцию матричных металлопротеиназ, значительно повышая вероятность дестабилизации бляшки.

Учитывая вышеописанные эффекты гипергликемии на функцию сосудов, можно прийти к заключению, что обеспечение хорошего гликемического контроля само по себе способно защитить пациента от микро- и макрососудистого повреждения и улучшить прогноз. Эпидемиологические исследования доказали, что повышение плазменной концентрации глюкозы ассоциировано с сердечно-сосудистыми событиями. Однако об эффекте строгого гликемического контроля известно меньше.

Несколько клинических исследований со значительными периодами наблюдения сосредоточились на изучении влияния различных сахароснижающих препаратов на смертность и развитие заболеваний системы крово-обращения у больных диабетом. Рандомизированное проспективное мультицентровое клиническое исследование UKPDS (The United Kingdom Prospective Diabetes Study, Проспективное исследование диабета в Великобритании) показало, что интенсивные схемы сахароснижающей терапии у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом типа 2 были ассоциированы с уменьшением риска микрососудистых осложнений и недостоверным снижением риска ИМ (p=0,052). Среди пациентов с избыточным весом, исходно получавших метформин, наблюдали снижение риска ИМ на 39% (p=0,01) и риска смерти от любой причины на 36% (p=0,01).

При оценке состояния лиц, получавших лечение в рамках UKPDS, спустя 10 лет после завершения исследования сохранялось преимущество раннего достижения хорошего гликемического контроля в отношении микро- и макрососудистых исходов. В группе больных, получавших препараты сульфонилмочевины и инсулин, относительное снижение риска сохранялось через 10 лет для любой связанной с диабетом конечной точки и микрососудистых поражений, а снижение риска развития ИМ и смерти от любой причины появилось со временем, по мере возникновения сердечно-сосудистых событий. Долгосрочные преимущества после терапии метформином были выявлены в группе больных с избыточной массой тела (рис. 4). Риски и достоинства жесткого гликемического контроля будут подробнее обсуждены в следующих разделах.

Рис. 4. Отношения шансов для любых связанных с диабетом конечных точек (верхняя часть) и для ИМ (нижняя часть) у пациентов с сахарным диабетом типа 2 в исследовании UKPDS.

А и В – интенсивный контроль гликемии с использованием препаратов сульфонилмочевины и инсулина, по сравнению с обычной терапией.

Б и Г – те же сопоставления для метформина. Интенсивная схема лечения, особенно основанная на метформине, улучшает прогноз. Показаны общие значения к концу исследования в 1997 г. (красные квадраты), а также ежегодные значения в течение 10-летнего мониторирования после завершения исследования (синие ромбы).

Изменено (с разрешения): Holman R.R., Paul S.K., Bethel M.A. et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes // N. Engl. J. Med. – 2008. – Vol. 359. – P. 1577-1589.

Francesco Cosentino, Lars Rydén, Pietro Francia и Linda G. Mellbin

Сахарный диабет и метаболический синдром

Опубликовал Константин Моканов

Источник