Гиперлактацидемическая кома при сахарном диабете что это такое

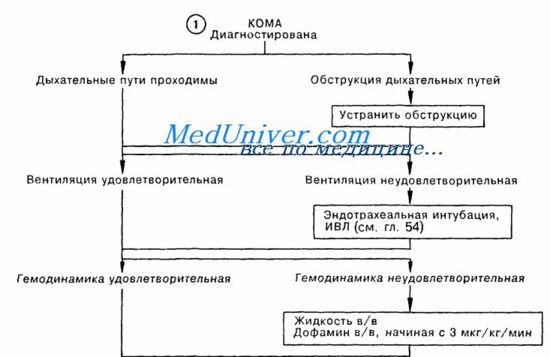

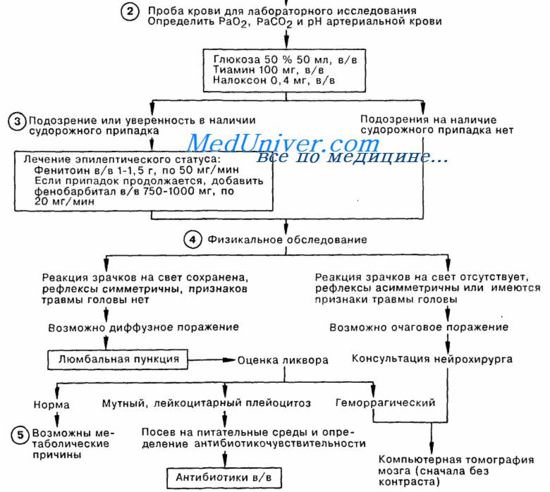

Оглавление темы “Гиперосмолярная кома. Лактацидемическая кома. Гипогликемическая кома.”: Лактацидемическая кома. Причины ( этиология ), патогенез, клиника лактацидемической комы. Неотложная помощь ( первая помощь ) при лактацидемической коме.Развитие лактацидемической комы относится к редким и тяжелым осложнениям. Ее возникновение возможно у больных сахарным диабетом с сопутствующими заболеваниями ССС, печени, почек, при тяжелых формах шока, анемиях, лечении салицилатами, отравлениях этанолом или метанолом. Патогенез лактацидемической комы обусловливается высокой гликемией на фоне дефицита инсулина, в ответ на массивный выброс катехоламинов в кровь. Дефицит инсулина способствует накоплению пировиноградной кислоты, избыток которой, в свою очередь, вызывает усиление продукции молочной кислоты, а дефицит кислорода, неизбежный в данной ситуации, затрудняет переход пирувата в ацетил-СоА. Кроме этого, катехоламины активируют анаэробный гликолиз, при котором увеличивается превращение пирувата в лактат. В результате происходит накопление большого количества пирувата и лактата, что вызывает быстрое развитие мо-лочно-кислого ацидоза, характеризующегося большим дефицитом би-карбонатных буферов, основной опасностью которого является угнетение функций сердечно-сосудистой системы с развитием брадикардии и падением минутного объема сердца. Кроме этого, при лактоацидозе возникает блокада адренергических рецепторов сердца и сосудов, нарушается хронотропное и констриктивное действие катехоламинов, что в конечном итоге может привести к возникновению необратимого шока. Клиника лактацидемической комы развивается быстро, в течение нескольких часов. Реже возможно медленное развитие данного состояния, которое будет проявляться постепенным нарастанием потери аппетита, появлением тошноты, болей в животе, рвоты, мышечной слабости, болями в мышцах при физической нагрузке, апатией, сонливостью или бессоницей. Возможно возникновение психомоторного возбуждения, появление бреда. При отсутствии лечения больной впадает в коматозное состояние. Клинически отмечаются признаки дегидратации. Дыхание становится глубокое, шумное, типа Куссмауля. Отмечается тахикардия, гипотония. Лабораторная диагностика лактацидемической комы строится на определении высокого уровня пирувата, лактата (норма 0,62—1,3 ммоль/л) и смешения показателей КЩС в кислую сторону. Неотложная помощь ( первая помощь ) при лактацидемической коме.1. Коррекция КЩС (см. тему КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ). Примечание. При данной патологии применение прессорных аминов неэффективно. Схема неотложной помощь при коме

– Также рекомендуем “Гипогликемическая кома. Причины ( этиология ), патогенез, клиника гипогликемической комы. Неотложная помощь ( первая помощь ) при гипогликемической коме.” |

Источник

Один из видов диабетической комы – это гипергликемическая кетоацидотическая кома. Эта кома возникает при декомпенсации сахарного диабета. Чаще сахарный диабет осложняется комы при неадекватной инсулинотерапии (неверно подобранные дозы), нарушениях больными диеты (переедание, злоупотребление алкогольными напитками), возникновении других заболеваний, чаще инфекционного генеза (например, пневмоний, послеинъекционных абсцессов). Иногда кома может быть первым признаком того, что человек болеет сахарным диабетом.

- Диагностика диабетической комы

- Лечение диабетической комы

- Гиперсмолярная кома

- Гиперлактацидемическая диабетическая кома

Диагностика диабетической комы

Для диагностики гипергликемической комы важное значение имеет анамнез. Так, родственники могут сообщить, что больной последние дни чувствовал себя плохо, жаловался на общую слабость, головокружение, постоянную жажду, тошноту, рвоту. У него отмечалось частое мочеиспускание, изо рта пахло ацетоном. Постепенно больной затихал, засыпал и потом «перестал просыпаться».

На биохимическом уровне у таких больных возникает нарушение усвоения глюкозы клетками организма. Накопление сахара в крови способствует ростов ее осмолярности. Вода из клеток перемещается в кровь, что и вызывает жажду. Избыток глюкозы из крови выделяется через почки. Гиперосмолярность мочи противодействует реабсорбции воды из почечных канальцев и способствует усиленному мочеиспусканию. Организм в значительной степени обезвоживается. Одновременно в клетках вследствие плохого усвоения глюкозы возникает энергетический голод, и нарушаются процессы метаболизма белков и жирных кислот. Накапливаются кетоновые тела, которые “закисляет” клетки. Из клеток в кровь поступает в большом количестве калий, который в дальнейшем необратимо теряется с мочой.

Симптомы комы различной степени глубины:

- признаки гипогидратации: снижение массы тела, сухость кожи и слизистой оболочки, уменьшение тургора кожи, тонуса глазных яблок, снижение артериального и центрального венозного давления, уменьшение диуреза;

- признаки нарушения кислотно-основного равновесия (метаболического ацидоза): запах ацетона изо рта, компенсаторное глубокое шумное дыхание, гиперемия лица (“закисление” крови способствует расширенный просвета мелких сосудов, что и приводит к их кровенаполнению);

- тошнота и рвота, обусловленные удалением из организма слизистой желудочно-кишечного тракта “кислых продуктов”;

- при лабораторном исследовании выявляют увеличение концентрации сахара в крови повышенную верхнюю границу нормы (6,6 ммоль / л) — иногда до 30-40 ммоль / л и выше. Отмечается значительное снижение рН (до 7,2 и ниже), что свидетельствует о декомпенсированном ацидозе. Рост концентрации калия в крови обусловлено выходом его из клеток, где возникает острый дефицит этого электролита. В моче появляются кетоновые тела, которые обычно обозначают знаком “+”. Повышение гемоконцентрационных показателей (гематокрита, гемоглобина, белка и эритроцитов) свидетельствует об обезвоживании организма.

Первая помощь при диабетической коме

Первая помощь заключается в обеспечении общих принципов лечения коматозных больных: укладка больного на бок с несколько опущенной верхней половиной туловища, очистки полости рта и предупреждения западения корня языка или его прикусывания, предупреждения попадания желудочного содержимого в дыхательные пути.

Лечение диабетической комы

Лечение больных в стационаре включает:

- постепенное плавное понижение сахара в крови путем введения малых доз инсулина (из расчета 0,1 ед. инсулина на 1 кг массы тела в час);

- одновременную коррекцию гиповолемии и гипогидратации капельным введением изотонических растворов (натрия хлорида, Рингера, ацесоль и др.) В объемах 4-7 литров в течение суток (дефицит жидкости определяют по формуле с использованием показателя гематокрита);

- плавную коррекцию метаболического ацидоза под контролем данных КОС раствором натрия гидрокарбоната или Трисамином;

- постоянный контроль за уровнем калия в крови, и при снижении его до 4 ммоль / л и сохраненном диурезе введения поляризующей смеси из расчета 10-20 ммоль калия в час. Дозу инсулина при этом увеличивают (с учетом уровня гликемии);

Образец прописи поляризующей смеси:

- Раствор глюкозы 5% – 400 мл

- Раствор калия хлорида 7,5% – 10 мл

- Инсулин – 12 ед.

- Вводить капельно, медленно в течение часа.

антибактериальную терапию: как с целью лечения выявленной инфекционной патологии, повлекшей декомпенсацию сахарного диабета, так и для ее предупреждения, поскольку у больных резко ослаблен иммунитет. Применяют антибиотики широкого спектра действия;

- витаминотерапию — для улучшения тканевого метаболизма;

- симптоматическую терапию по показаниям применяют сосудорасширяющие, ноотропные, гепатотропные, кардиотропные средники т.д.

При уходе за больными в стационаре необходимо скрупулезно следить за физиологическими функциями (дыханием, артериальным давлением и пульсом, центральным венозным давлением, температурой тела, выделением мочи, деятельностью кишечника), выявить сопутствующую патологию, которая привела к декомпенсации диабета и его лечить.

Гиперсмолярная кома

Одним из вариантов декомпенсации сахарного диабета является гиперосмолярная некетоацидотическая кома, для которой характерна высокая гипергликемия без признаков кетоацидоза.

Такое осложнение возникает у больных сахарным диабетом, преимущественно старшего возраста, на фоне значительной потери воды (при поносах, рвоте, ожогах, чрезмерном потоотделении и диурезе).

Гиперосмолярную кому можно заподозрить, измерив или вычислив осмолярность плазмы.

При росте осмолярности плазмы более 320 мосм / л коматозное состояние у больного расценивается как гиперосмолярное.

Особенностью лечения таких больных является массивная регидратационная терапия гипотоническими растворами натрия хлорида (0,45%) и глюкозы (2,5%) с коррекцией уровня гликемии на фоне интенсивной терапии основного заболевания. Противопоказано вводить 4% раствор натрия гидрокарбоната (соды), осмолярность которого втрое выше осмолярности плазмы!

Гиперлактацидемическая диабетическая кома

Гиперлактацидемическая диабетическая кома возникает у больных с декомпенсацией сахарного диабета на фоне гипоксии (нарушение внешнего дыхания или кислородно-транспортной функции крови). В условиях дефицита кислорода в клетках блокируется окислительное фосфорилирование, накапливаются конечные продукты анаэробного дыхания — молочная кислота.

Частыми причинами гипоксии у таких больных могут быть пневмонии, шоки, анемии.

При лечении этих больных, кроме традиционной интенсивной терапии гипергликемии, в первую очередь следует ликвидировать гипоксию:

- откорректировать функцию внешнего дыхания (при необходимости – ИВЛ);

- наладить оксигенотерапию (кислородная маска, палатка, эндоназальный катетер, гипербаротерапия т.п.);

- вывести больного из шокового состояния;

- при выраженных анемиях — проводить гемотрансфузионную терапию;

- вводить антигипоксанты (цитохром С, натрия оксибутират);

- снизить интенсивность клеточного метаболизма (нормализовать температуру тела, применить седативные средства, нейролептики и т.д.).

Гипогликемическая кома

В отличие от предыдущих, она развивается быстро: в течение десятков минут. Наиболее частой причиной ее является введение чрезмерной дозы инсулина или нарушения диеты (несвоевременное еды после введения инсулина). Особенностью проявлений этой комы является выраженное возбуждение больного, становится неадекватным; потом теряет сознание, у него часто возникают генерализованные судороги. Эти признаки обусловлены нарушением питания головного мозга (в отличие от других органов, клетки ЦНС потребляют только глюкозу). Гипогликемия (уровень сахара ниже 2 ммоль / л) вызывает нарушение его функционирования (кому). Длительная гипогликемия (более 4-6 часов.) Может привести к необратимой гибели клеток мозга и его прижизненной смерти.

Среди симптомов гипогликемической комы характерна бледность лица, которое покрыто, как росой, потом. Поскольку существенных нарушений гомеостаза в организме, кроме ЦНС, не отмечается, расстройств гемодинамики и водно-солевого обмена у таких больных нет. Тонус глазных яблок и кожи сохранен, язык влажный. Центральный венозный и артериальное давление не нарушены. Дыхание не Куссмауливское, запаха ацетона изо рта не слышно. Диурез не изменен. Такой симптомокомплекс относительно легко позволяет установить правильный диагноз, подтверждением которого являются лабораторные данные гипогликемии.

Основным принципом лечения этих больных скорейшая нормализация уровня сахара в крови. Для этого следует ввести внутривенно струйно 20-40 мл 40% раствора глюкозы (или капельно 400 мл 5% раствора глюкозы). При недостаточной эффективности такой терапии больному назначают контринсулярные гормоны: глюкокортикоиды (преднизолон), р-н адреналина гидрохлорида, глюкагон. Больной, даже выведенный из гипогликемической комы, должен быть госпитализирован в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения, коррекции гомеостаза и предупреждения возможной энцефалопатии!

Источник

,ÄÛCÚ$ZÈ1X¨/mIúþ”§¢¦4¦ l9° ³Zñ&ÁÓh£> #ad¶>eÞsyÄåcZ$¸

Ðg5@TÂÛðÅå$

È·uu|KÉUAÎ2ݸN7Xn³Òr9ð0q§”IA¤9Õç

¶û0ÙÞ±ßçFå|YK»,NAcRìÏÁÿ¬c6{nçì$Rt1=ÜoS¬«µ¼ÁÎåÉîÇä)êMTáàðØèX¢ 2,r¥¡þDVR¥ê/¢Bu㹶.À%Ò~ÌÅ®X{}±F

z8Cª%kc8{_éð/Ë6«éåØ©”v©¹3]M@% ¦Ô*Ì}£6É]gg-RÖé

fnªxq³ ¸¬ê;Ýj«TLÓ+2ñBÒT¤II¢]¿¤©tø

^M¸

qÉ«:fGBK£

G”ĸ=ì«]Þ®ÓvÚgÂñíΧ

¤ß¤~»Ç¯JjÄ+êøÐQ·qL[Í-TaâDè{ME¶JÅ PdëBQ(H£cGú^MI {,

·4Ùa

Z](ÍǾ+

ÂÔ¶»kÐ;Ív£J3O²Õs(Í¡1¶jÅM³ZuÊ8nêØj

¢Ù2fÊ°ÈO¤.µ7ÃÄ8óÓ£Ó¨81Oj¢Ê6¬ø5U”{v¨*AȧªdBém«DbE:ÃUÈPhDrU¼àBòKMoUJÄ

ä

8Öy´üÑ®eªÃ÷(BqYçGAÊSQçÑToïQå¦Î£í”½¡CGÚE)xSåÒnп7Õ`,(¨:U

² æ§ëÞ

Ôü°Î£åK[çÑr_åÛY¯àÔ(%©Zçù2¿¦Ò¬Ò;ïnU¥´¤d¾bðd4àÇ?«Hþß ×§ÂÍü¿JäVÛÂeÚFJmÇÙ`þàÖôà

endstream

endobj

5 0 obj

>

endobj

6 0 obj

>

endobj

7 0 obj

>

endobj

8 0 obj

[ 9 0 R]

endobj

9 0 obj

>

endobj

10 0 obj

>

endobj

11 0 obj

>

endobj

12 0 obj

>

endobj

13 0 obj

>

endobj

14 0 obj

>

endobj

15 0 obj

[ 16 0 R]

endobj

16 0 obj

>

endobj

17 0 obj

>

endobj

18 0 obj

>

endobj

19 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 20 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 1>>

endobj

20 0 obj

>

stream

x¥YKoÜ6¾ðÐÑ=æû,¬v½EÈÁ7#ÃMÒ

/ý÷Iñ!iÅ$6µâÇyÏ7Üã¿o_>½¼¾

ÃÃñííåõï

ÏOß¾xxúïûÇ÷/¿|}yûòíë8Óù4LO·760I¨>ÝÞ°Â?6HNô` |xúçöý¿ßÞOÞÞ0/qDkïâÍáñÝiÞ{áÞþ8´A®È A-c¸FÈåÒ.êB¹ap=R®Oáêù{=ÁwnÔJ©ïð´¿Øñ^¤/8>9âÄðo6àÔµ|¼çp5v¶¢(ðÑðÒWò°Ê/éóÈ

#Z½`7-_Lo¸Ú3S6|ÎÂY,I pY!¤áã ò,oÎø½ SP³È§bN*QÇYE

BÖãaƱõÆfÛV+rQù$¥Ê¹d^:,«ëeYâ@ß@ì«ZºÐ?¢5¨þÊ n²bÈf²ÁüÏPY[E9)érg÷s-o2u´|㸠À_®;.¿+?ãd),±|áä4É°SY05¦B2W?åòà×h/²Âßá5zw0ú `RMlçä9 “$1&¾R»¦¥=ÜZpÔq©c˼jyHÉXH³òYYÞÌâðÄUÇ3r³BÐS!YeqDÈâÀí¡äIu#ç¨nÚ+»Ây>rÉ};¯T[è z¬xv9ʾtýxôÜf)bHVÕy®U¸õ¨µ(`õ%üNÔ-6.õZ”_mú*$úri²o!?%4!Ó

É×&IK8GtÆ9RÍY×LË×&Á¢Övy/Îr ëµÓRZZ×

¹6ß%Îz%S}gÉEì³Þò7P§ûtÛt®?éÁX;d ÜÞuÈÍÝ&U¤ËÀb3õiÑ

±ÊCiOz0öO0¢à~ ^QSßoù[Ù¸OøU¤ìÜIi5¼ÚuGÑ©

i(«Ár_Ì:s¢Ì/ÓÄÓ6Ï (hÒ §¹õ¤e:¬®8lKUü¡!¤|&W]_8^-4í÷¸%Ì´&ââ?ö3s?”ù&Îrðx`éoå/Ýz¯·ká¼BZFât /ûÃê¼#ð¢§p”Ëð-}ø!Þª¸ÝôÞ2ðe_à[IÀSíïmíl_;S=÷8xÙ!kË»çQFme-ÒqÝÁLà)r³,óâ-ÿºt&nNmarbË6ç§4¢[`>çÙ(ªú¯[¶ö|¡5äüh¨+©cYýJ¾÷ëËïa;³%W `£fGnËÛ¥A°ÐçDÆyMNd¹/}L^ e”×K¬Aq0|âfëÿ_Õ{9

endstream

endobj

21 0 obj

>

endobj

22 0 obj

>

endobj

23 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 24 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 2>>

endobj

24 0 obj

>

stream

xYÉnÜ8½ð?ðèÌæ¾ î¶=äÐ7#ÃYÆI/ó÷SÜ$R”

r8VËäS©^-¯Øã¿o¯ß_ÞÈÝÝáøööüò÷×/äépùùëóáò߯¯OÏß_®(Säòíúÿ8Qb½¤þ¹¾bä{øï뫧ùá3¹üu}õ À¼ÅS]ïyº!ÕJòðñLÈáS0îãùÏ{ÂázÓØ 4£kµ&AÞ1¡NL?~µnÜ71&{2Ýæ8Ýj¸ÖG&¬Âmý·mºa$cOíkE¿llSß´ÿ¼zËCpÊ,±ZPkWmèÒZ§ÚÙSò8©ðë!8¦÷vë©W

ÌÍím§¨íRòaý©ÎQÎÖ¦rQÁ^sMþ.Ýa¨´Ã7Þ°&ѬqCYÓ¦ vÕ91x

ŲèÁÎìFÎ M»Ç#HõÆøèîhu!/»ßÕy9Ùô±^hιÂ˲*ÿ9.mp|úh§þÛ á¨ókÎø²¸¼ÏÏ.ÈcâüÝçÀôÅkêìدhQØh1ÞQ*,¹e1e¹¼-(ò«Ò`Y³a·6H·Z,ÜÕîÌe?ÜZÊíØü

wÍx»!wQ;vÎÍ©^Á°´ºýk[5¦AÀç» ¼ÝYåhqø)hãb:»

å{m!0[ûÖa6°Ïμ2ÏÊ¥è&h,¦©A÷Wi¶©EºDâ©-YØVDr?faaaQ©±ÞP[¸d1ÈÐI A·x;MÄDÒêµØ ²²6ºtõà`PZ)¨((ܨ:æâu¸eY¾%RÌÆ2³¥Áq Ëü,;Ë$”Y

¢vª¢DóõÄkE춺ëuÝñÔJ=öä&0,:0¢¼m|©F5k1S÷EtCÞR°ªµ{O³.ÓÕúø>éFZ³8VºcmÞ8FXU¤Ìêq©µaÔѸÚੲcWmBÀ¡C@Òõ õ΢PúO4¦jYER5AmÌ

ØM&°sjüÕ~Ûð«tne”¥ãC:í£X4.̮÷߰èÑ,2Y

NÄßL ¬SɨoeRQeÖ&=éëHLwKÕl+ýFî×$¿[Æ£ø`:¾òvÎßgøªBÞqÃJ ÃZü©8z×±DÚø+Ûë¬Ð¡×·M½ïvM°Z>î0e]ejwju§ãiL

£

vç]yé1VѺÖ]ÔKTÜVö63÷á4%Øãøð

¶D¡O¾´Mú=ySc¢äMµáò¦Þ)m

½q³|ѹͩXNÀJõÄÚ§éØßúRIåñ(Ë$Ó

´©Rê]©´®îº?y]

HRê îÞÆú,NG%_³X:KæB³Ý©Ì¾®Ì&j3z£ÂÊî91ëãÎóv´Í©fÉìK.cTW;ÒÐ_Tç¹]+À¬0″=²å¸=AëÊÞ rNÃÔ½ãû5

60;(S%Q(vEÌÄUT·”AìàòÉã¾@R÷}ÔÔ4a¨ãµÛ¯CZ%{_`±È rQÞ½/j

Ô!vP¥ÅcðËáPÔ

L’çë^é¨Ç¡ô2 ° VP(½È(Ü1äaèe@AÑÐùQ ~DpÉÆ yÒÆ ìD®QPþéúµ

endstream

endobj

25 0 obj

>

endobj

26 0 obj

>

endobj

27 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 28 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 3>>

endobj

28 0 obj

>

stream

x½[K7¾0ÿ¡ÅÃ7!@ÏÅÃܯõa ðeÿýòÍ*6»E)Þ p¤ÅbÕWoêõðÇ×/?|ü:½{÷zøúõÃÇú×ôþõí·ß~}ûïï^úðË_?|ýòÛ¯ûýt*§·ÏÏOl¢î?6INôd¬ |zûÏó~ñÿûÇóÓûùÝÏÓÛÏO·Ø(K,QpÍû Oÿ

«3BÍd%FddKDqÂpÄïð¥ZNF¢ÉwË3åQ®®îßq¿Sî3mÜûÃ~§Ý{c)¥b¿ãvöÑø¤Vûôë=j_-LYbÐÖ%Ti;½}|ÿòýô]KDöFføõáó ÿª{§Àã0ð.õ_Zw

ÿêNã«:

÷þ°ê²ççéÉÓð ¹1

$ܱcñYÁZµ8fæÕ[_”sá½Úî{¯-#»þ[ÿvRáX|è0bÖDóG#¬$¶=Kª

»g²x¤¤},Ðÿn¥¶D>ÄtJ3ÉËÈÌx:$Ææ

¶g4IüÛ¨xºk8öádv&@gÂê^G°WÀÞ»7`§$@-ÂAFplYá×c I8Ê5nqf”í¬

é³¥Y

ÃVÙØÜ+¥×=c[à³!Vµ”+`,ÀI5îuªp¦¨ûç.gñß$WRë! 8EDÍí6Ôøvòü8>(Hâ6, |sÌøÝw±3BwVZF^¡XË#Ƽ=ÓÍhçAq2A çp¥rÖÙÏóó2åâC³8¯§ÆLÙ¾ZAÍÌkfH¶ê)ù¢²º_PY|»JT»c/

·®©ÕGqÃÌåª!è4x:WbªÃ71ºä2jt:fp/Ågóù1¤H©x)ÒLò

È5T®ULcJÄÉÜ’ïZ·-¾iX1§)Aîï7ç×U,x£¿ËtY®´õiG}ÞâÓ°¿æ+ÔI^!ÙÌÔ9Æ>%?è;_£x7ÅÉK$ìÂ:Ã[Èj´;Ý°òøÚ5ßm=««jÌÕ)±B/d>e@:|¶ÕT}Ö%4óú³ªAV

Z@Wªc¬äÎ ê$9§´äm=feú*Ä-ÄEAÄ3Éþ )ºÍh2Îæ QÀóË÷+”ãÝìTkÎiîäÒ ÊKÜ

Që

µ}½Ï®¸asC”¬³J3·x5 P/ļ;Zbì5©7¶ÓnlÈܬÖÉ®WÂ×~ðx£åËñ

mSÓ (|ÖÁL26VHIglí¸Ô:¸u

¶ø]ØîV]@òÆMM}v°±UuÆÈÞ3N]SDkE®®t®a=c^¯=S%Cëé4ãi{ÍõË!à5C$ÆG]9 û!ò(£S

ëìt°rÙw

F¶Q¥7PåC

j`%î$ñ ®êò ,Sc9£© NgFg¾

*óo/mâÁY

¼ëöp©ï^×xæHs¢ô¹¢þ´/vq¨~9’fuAÄ|ËdÔ)ÙÔ1½ê=-h%p°Ä&WÉÐ*Mªµæ¬>¡ß¨¾ sy@oÙ0Æ|À& ï3Hâ¨Ë ØÄEçýfeAǽ£#Íý@PdTã.JôʹØM^PÔÓ],Jã¸qH”Î0§’Ë@

Ýè

¤RZʺº+y&h89üu0¿Å»BP#ímp^¡Ïܹi@¨î!”q?Áòý°ûCÍ·eîæT”©«8Á²qp:)꡼À17Ë´±ÓFofÕ à»ù_|”eQñ9s-ÒA¬È©úewH´ ¬F8ßbMã (ÈÔ±lKϾM

=Ú÷c©ÁPÁ½}Äú¶Ú

36´KêûÌxÀLëòoïwLÀXÍ]ú¦ÐÎjS(ÌææTj82 gXÄ4f$ÙpÖ1&ÓP ýEßÑQY

)]ÓÎ

Kª¤c).é>Ôâ ÷F 7åDt0}ãJnxzzÌQDó 6]ð&w¨SQ¾Ù ÍPtª;ä

ºT=±ú³$Ö´L{µç®M Ò«GÒȬP;U9¨|ã¡!jݬ£JF» b& ܸX@×=°îµ-üÌ]¸ßåÁ1Ü¥ìvR½ga6sÙØ

ñÐÀÃ&JÑEÝ¿Ù¯_yíΨÛÔ

v)Zï¨,N³>CUïVxe©n2N+&äÅå´)3A#UÔö(Ú¦CZÙêx7ÊJ`{ÅSP÷&eLRV]#¨FSi}_ ëÅöîe¡S-v¾Ïb!,¶.ÏW°3*Å?WÂ@º8ÝB`HBû± ÙÅX+Úó÷QÛ«I,

·ÌR¤¨±¸%ízÜSÁfÎhÑ×ÌëZÂoÀ͵½¶Ä°ËÇ

jHc®¦ó ]xói×&Ĺ¡’æÁÝSUpO̤4FÕ3Ü3QEXvgY)Z#ðG¯»»Ûئ3Z#o ]¬#[G¼M©ºã@64î:Xþxè·eíë°-nGçÆã;j ñö ¼ËVæDp4ó’ú

Z3t³^=´)±¤ÌÕËj´`´ÜÂíÆØÚÉÝG··£së[HãÜÖåEf×##èñÛK¾âõsÍ}Þ¿ÎXnKܺréË°úQôâ>6¼U´áëor>»doÔ-¨”³pi³{K’ ö)Iã

ô¤sÛIàmòSJÊ2©CUA@pΦ.üZ¡°KðÇqòtF)µvúãÓóÓç¿Õgõ×

úÏlÝî¦þRHØø¤ÍMI_0küu¥Ü¿q~’LÚò*VýÓoúÆ¥¤Úé¦3T}Ïp._?ÖøbMö3òZDt

½IUlR±ÞÁ¶®_Áà²ÖG}¢toÍèEWðá«÷NÇPÕ7À3Ç”*vÔ;64ËñJ+ÎHÇÆ.+Kï¸ÀÎærF+1ËóXè¹ÐÑëVvR

Источник

Гиперлактацидемическая кома — редкое, но грозное осложнение сахарного диабета, обусловленное избыточным накоплением в организме молочной кислоты. Развивается обычно у больных сахарным диабетом пожилого возраста с тяжелыми сопутствующими (или конкурирующими) заболеваниями, протекающими с гипоксией тканей, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сердечной недостаточностью ПБ или III стадии, хроническими заболеваниями легких с дыхательной недостаточностью II—III степени и хроническим легочным сердцем, а также с заболеваниями почек или печени с функциональной недостаточностью.

Патогенез гиперлактацидемической комы

При сахарном диабете на фоне общей гипоксии угнетается аэробный путь окисления глюкозы и стимулируется анаэробный с накоплением молочной кислоты, так как глюкоза не окисляется до конечных продуктов — воды и углекислоты. В этих случаях задерживается также синтез пировиноградной кислоты из молочной с блокированием ее включения в цикл Кребса, нарушается взаимоотношение между лактатом и пируватом в сторону превалирования лактата. Возникает метаболический молочно-кислый ацидоз, интенсивность которого нарастает при кровотечениях, коллапсе, лечении катехоламинами и бигуанидами, которые в больших дозах, особенно в сочетании с гипоксией тканей, при вышеперечисленных заболеваниях усиливают анаэробный гликолиз.

Клиника гиперлактацидемической комы

Начало гиперлактацидемической комы может быть острым (чаще) или постепенным с более или менее длительной прекомой. В период прекомы появляются диспепсические расстройства — анорексия, тошнота, реже рвота, тахипноэ, загрудинная боль, иногда с типичной для стенокардии иррадиацией (в левую руку, под лопатку и др.), расстройства ЦНС — апатия, сонливость или возбуждение с бессонницей, боль в мышцах при физических нагрузках.

Значительно чаще кома развивается остро, в течение нескольких часов. Помимо общих признаков по мере нарастания ацидоза развивается синдром Нискаве: увеличивается сонливость, появляется бред или двигательное беспокойство, усиливаются тошнота, рвота, часто — дыхание Куссмауля, дегидратация, гипотензия, гипотермия, олигурия и анурия при отсутствии запаха ацетона изо рта и сравнительно невысокой гипергликемии (иногда даже нормогликемии), при отсутствии глюкозурии, кетонемии и кетонурии. Снижается резервная щелочность крови, рН крови существенно сдвигается в кислую сторону.

Диагностика гиперлактацидемической комы опирается на определении увеличения содержания молочной кислоты в крови и коэффициента лактат/пируват (в норме 12:1), низкого уровня бикарбонатов и рН крови, гиперазотемии и гиперкалиемии при невысоком (изредка нормальном) уровне сахара в крови.

Дифференциальная диагностика коматозных состояний у больных сахарным диабетом приведена в табл. 21.

Лечение гиперлактацидемической комы

Инсулинотерапию проводят по тем же принципам, чтои при гипергликемической коме, в зависимости от уровня гликемии и глюкозурии. Кроме того, обязательно вводят для устранения тяжелого ацидоза щелочные растворы: 2—4 л 3—4 % раствора натрия бикарбоната внутривенно капельно; хорошо вводить смесь, состоящую из одной части 4 % раствора натрия гидрокарбоната, одной части изотонического раствора натрия хлорида и 2 частей 2—5 % раствора глюкозы с небольшими дозами инсулина для стимуляции аэробного гликолиза; вводится также 1% раствор метиленового синего из расчета 2—5 мг на 1 кг массы больного. При отсутствии эффекта от указанной выше терапии, появлении анурии применяется экстракорпоральный гемодиализ. Для устранения гипоксии используется оксигенотерапия, искусственное дыхание. Параллельно назначается терапия сердечными гликозидами, а при появлении признаков сосудистого коллапса — кортикостероиды, внутривенное вливание крови, плазмы или их заместителей. Лечение больного гиперлактацидемической комой можно представить в виде схемы.

Схема выведения больного из гиперлактацидемшеской комы

Немедленное внутривенное введение инсулина в зависимости от уровня гликемии (в единицах действия, равных удвоенному числу миллимолей, характеризующих содержание сахара в крови); 0,5—1 л 3— 4% раствора натрия бикарбоната внутривенно капельно в сутки; оксигенотерапия; 50—100 мл 1 % раствора метиленового синего внутривенно капельно; сердечно-сосудистые средства

Каждые 2 ч введение инсулина по 10—16 ЕД подкожно; продолжается внутривенное капельное введение 3—4 % раствора натрия бикарбоната до 2—4 л в сутки. При анурии — экстракорпоральный гемодиализ

Прогноз при гиперлактацидемической коме неблагоприятный (летальность до 50 %).

Профилактика заключается в контроле за состоянием пожилых больных сахарным диабетом, лечащихся бигуанидами, особенно при наличии у них сопутствующих заболеваний, сопровождающихся гипоксией тканей (легочной и сердечно-сосудистой недостаточности и др.). При длительном применении бигуанидов необходим контроль за резервной щелочностью и содержанием молочной кислоты в крови.

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Грицюк А.И., 1985 г.

Источник