Наследственные факторы в развитии сахарного диабета

Роль наследственности в развитии сахарного диабета обоих типов

Основная причина сахарного диабета – генетическая предрасположенность, в результате которой повреждаются бета-клетки поджелудочной железы. На появление вируса или свободных радикалов, выброшенных в кровь в результате сильного нервного потрясения, организм отвечает иммунной реакцией, то есть тотчас начинает вырабатывать антитела к этим чужеродным агентам. В результате общий иммунитет человека резко повышается, производя целые армии антител, способных противостоять «врагу». Как только должный эффект будет достигнут и в организме не останется болезнетворных вирусов, процесс производства антител к ним должен приостановиться, при этом иммунная система организма сразу прекращает свою активность. Так происходит в большинстве случаев и характерно для нормального здорового организма. Но иногда этого не происходит, и невидимый тормоз не срабатывает. В результате запущенный процесс производства антител к вирусам никак не может остановиться: антитела все продолжают и продолжают вырабатываться, пока не начнут пожирать собственные клетки поджелудочной железы. Эти клетки погибают и прекращают вырабатывать инсулин, необходимый для регулирования уровня сахара в крови. В итоге развивается инсулинозависимый сахарный диабет (ИЗСД).

Однако у здоровых людей, не имеющих наследственной предрасположенности, такое неадекватное поведение иммунной системы организма случается крайне редко: человек переносит любую, даже очень тяжелую, инфекционную болезнь, но сахарным диабетом не заболевает. А вот ребенку, имеющему генетическую предрасположенность к диабету, достаточно и небольшой простуды, чтобы механизм был запущен. Иногда, закаливая ребенка и всячески уберегая от простуд и стрессов, мы можем заставить диабет «молчать», и в итоге детский организм «перерастет» его. Взрослые люди уже подвержены инсулинонезависимому сахарному диабету, который протекает и контролируется гораздо легче первого. Но далеко не всегда это возможно.

К сожалению, сахарный диабет относится к генетическим заболеваниям, которые с большей или меньшей долей вероятности передаются от родителей к ребенку. При такой наследственности спровоцировать развитие диабета может даже сильный испуг, полученный малышом.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Типы сахарного диабета

Типы сахарного диабета

Сахарный диабет принято разделять на два типа: первый и второй. Первый тип получил название инсулинозависимый. Это когда организм совершенно перестаёт вырабатывать собственный инсулин. Тут и возникает необходимость ежедневно вводить инсулин в

Основные процессы, происходящие в организме при развитии сахарного диабета

Основные процессы, происходящие в организме при развитии сахарного диабета

Диабет — это болезнь, при которой сахар в крови повышен. Рассмотрим внутренние процессы, которые происходят в организме и состав продуктов питания, так как диабет связан напрямую с потребляемой

Глава 7 СКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТИПОВ У САХАРНОГО ДИАБЕТА? ОШИБКА КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Глава 7

СКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТИПОВ У САХАРНОГО ДИАБЕТА? ОШИБКА КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эту главу целесообразно начать с цитаты из руководства для врачей «Клиническая эндокринология» под редакцией профессора Н. Т. Старковой (1991). В этом самом

Компенсация сахарного диабета

Компенсация сахарного диабета

При сахарном диабете происходит нарушение углеводного обмена, и главная задача врача и больного – нормализовать его. Однако не всегда удается достигнуть оптимального результата, особенно когда болезнь запущена или больной забывает

Самоконтроль сахарного диабета

Самоконтроль сахарного диабета

Чтобы избежать осложнений и сохранить хорошее самочувствие, каждый больной сахарным диабетом должен научиться методам самоконтроля. Это единственный путь, позволяющий жить с сахарным диабетом, чувствуя себя нормальным человеком.Выбрать

18. Роль будущего папы в развитии ребенка

18. Роль будущего папы в развитии ребенка

Отцовский инстинкт просыпается значительно позже, чем материнский. Он зависит от концентрации в крови мужчины особого гормона – окситоцина. Активность гормона с возрастом нарастает, и в тот момент, когда она достигнет своей

Признаки сахарного диабета

Признаки сахарного диабета

Во-первых, у больных возникает сильная жажда. Следует отметить, что она носит не временный характер и ее очень трудно утолить. Речь идет не о жажде, возникающей в результате физических нагрузок или жары. Человек не может напиться более чем 2

Профилактика сахарного диабета

Профилактика сахарного диабета

Эта книга предназначена для больных сахарным диабетом, однако очень хочется надеяться, что ее прочтут и те, кто еще не столкнулся с таким заболеванием. Почему? Потому что тогда, возможно, риск заболеть серьезным недугом у многих людей

Симптомы сахарного диабета

Симптомы сахарного диабета

О развитии диабета может свидетельствовать ощущение постоянной жажды и сухости во рту, прогрессирующее увеличение или снижение веса, общая слабость, быстрая утомляемость, частые головные боли, повышенная раздражительность, сильный кожный

Формы сахарного диабета

Формы сахарного диабета

Всемирной организацией здравоохранения принята международная классификация, по которой сахарный диабет подразделяют на I и II типы. Кроме того, в отдельную группу входят гестационный диабет (патология, иногда развивающаяся на фоне беременности),

Симптомы сахарного диабета

Симптомы сахарного диабета

Своевременное диагностирование заболевания помогает быстро устранить неприятные симптомы и подобрать адекватную терапию. Как уже было сказано выше, сахарный диабет невозможно вылечить, но при регулярном введении подходящих доз инсулина

Типы сахарного диабета

Типы сахарного диабета

Сегодня различают два типа сахарного диабета. При одном инсулин абсолютно необходим, так как существует абсолютная его недостаточность, – это диабет 1 типа , или инсулинзависимый . Другой тип диабета связан с тем, что снижается чувствительность

Симптомы сахарного диабета

Симптомы сахарного диабета

Основные симптомы сахарного диабета в свое время перечислил античный ученый Аретей Каппадокийский. На сегодняшний день список признаков значительно дополнен. К ним относятся ощущение жажды, увеличение количества мочи, прогрессирующее

Особенности типов диабета

Особенности типов диабета

За время существования этой болезни ее симптоматика не изменилась. Как в древние времена, так и в более поздние диабет надежно диагностировался по таким внешним признакам, как потеря сил и аппетита, пересыхание рта, неутолимая жажда, слишком

Источник

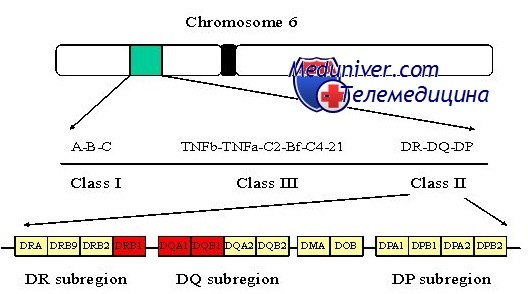

Генетика сахарного диабета I типа. Особенности наследованияСуществуют два основных типа сахарного диабета: I тип (инсулинзависимый — ИЗСД) и II тип (инсулиннезависимый — ИНСД), составляющие 10 и 88% всех случаев соответственно. Они отличаются типичным возрастом начала, конкордантностью однояйцовых близнецов и ассоциацией с конкретными аллелями главного комплекса гистосовместимости (МНС — major histocompatibility complex). Семейное накопление наблюдают при обоих типах сахарного диабета, но в одной семье обычно присутствует только I или II тип. Сахарный диабет I типа встречается в белой популяции с частотой около 1 на 500 (0,2%), в африканских и азиатских популяциях — реже. Обычно его обнаруживают в детстве или юности, и он вызван аутоиммунным поражением b-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. У преобладающего большинства больных детей уже в раннем детстве, задолго до развития явных проявлений болезни, вырабатываются многочисленные аутоантитела против ряда эндогенных белков, включая инсулин. Ассоциация главного комплекса гистосовместимости при сахарном диабете I типаПри I типе сахарного диабета существует подтверждение роли генетических факторов: конкордантность однояйцовых близнецов приблизительно 40%, что далеко превышает 5% конкордантности у разнояйцовых. Риск диабета I типа для сибсов больного пробанда около 7%, что дает показатель наследуемости hs = 7% / 0,2% =- 35. Давно известно, что локус МНС — основной генетический фактор при сахарном диабете, так как около 95% всех пациентов с сахарным диабетом I типа (по сравнению с примерно 50% в нормальной популяции) — гетерозиготные носители аллелей HLA-DR3 или HLA-DR4 в локусе HLA класса II в МНС [HLA — человеческие лейкоцитарные антигены (human leucocyte antigens)]. Первое исследование, показавшее ассоциацию HLA-DR3 и HLA-DR4 с сахарным диабетом I типа при использовании стандартных методов проверки достоверности различия между разными аллелями HLA, проводили методом иммунологических реакций in vitro. Позже этот метод заменили прямым определением ДНК-последовательности разных аллелей. Секвенирование локуса гистосовместимости у огромного количества больных обнаружило, что «аллели» DR3 и DR4 — не просто аллели.

Как DR3, так и DR4 могут быть подразделены на десятки аллелей, располагающихся в локусе, теперь называющемся DRB1, и определяемых на уровне последовательности ДНК. Кроме того, стало ясным, что ассоциация между определенными аллелями DRB1 и сахарным диабетом I типа частично вызвана аллелем в другом локусе класса II, DQB1, располагающимся примерно в 80 килобазах от DRB1, вместе формирующих общий гаплотип (вследствие неравновесного сцепления; см. главу 10) друг с другом. DQB1 кодирует b-цепь, одну из цепей, формирующих димер белка класса II DQ. Оказывается, что присутствие аспарагиновой кислоты (Asp) в 57 позиции b-цепи DQ тесно связано с устойчивостью к сахарному диабету I типа, тогда как другие аминокислоты в этом положении (аланин, валин или серии) определяют восприимчивость. Около 90% пациентов с сахарным диабетом I типа гомозиготны по аллелям DQB1, не кодирующим аспарагиновую кислоту в 57 положении. Раз молекула DQ, и конкретно 57 позиция р-цепи критична для связи антигена и пептида и Т-клеточного ответа, похоже, что различия в присоединении антигена, определяемые конкретной аминокислотой в 57 положении р-цепи DQ, непосредственно содействуют аутоиммунному ответу, уничтожающему инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы. Тем не менее также важны другие локусы и аллели в МНС, что видно из того, что некоторые пациенты с сахарным диабетом I типа имеют в данной позиции b-цепи DQ аспарагиновую кислоту. Гены, отличающиеся от локусов главного комплекса гистосовместимости класса II при сахарном диабете I типаГаплотип МНС отвечает только за часть генетического вклада в риск сахарного диабета I типа у сибсов пробанда. Семейные исследования показывают, что даже когда сибсы имеют те же гаплотипы МНС класса II, риск болезни составляет приблизительно 17%, что значительно ниже показателя конкордантности у однояйцовых близнецов, равного примерно 40%. Таким образом, в геноме должны быть другие гены, также предрасполагающие к развитию сахарного диабета I типа и различающиеся у однояйцовых близнецов и сибсов, имеющих аналогичные условия окружающей среды. Кроме МНС, предполагают изменения еще в более чем десятке локусов, увеличивающих восприимчивость к сахарному диабету I типа, но надежно подтверждены только три из них. Это вариабельность числа тандемных повторов в промоторе гена инсулина и простой нуклеотидный полиморфизм в гене иммунного регулятора CTLA4 и в гене PTPN22, кодирующем протеин-фосфатазу. Идентификация других генов восприимчивости для сахарного диабета I типа как в пределах, так и за пределами МНС — объект интенсивного исследования. В настоящее время природа факторов негенетического риска при сахарном диабете I типа в основном неизвестна. Генетические факторы сами по себе, тем не менее, не вызывают сахарный диабет I типа, поскольку показатель конкордантности у однояйцовых близнецов составляет не 100%, а только около 40%. До получения более полной картины участия генетических и негенетических факторов в развитии сахарного диабета I типа консультирование по оценке риска остается эмпирическим. – Также рекомендуем “Генетика болезни Альцгеймера. Особенности наследования” Оглавление темы “Генетика заболеваний”:

|

Источник

В настоящее время благодаря развитию молекулярных методов исследования разработано уже около 200 тестов, позволяющих выявлять наследственные предрасположенности к различным заболеваниям. Следует отметить, что исследования, направленные для выявления предрасположенности к развитию заболеваний, не ставят целью поставить диагноз, они лишь указывают на наличие генов, которые ассоциированы с заболеваниями.

Развитие молекулярно-генетических методов в современной биологии позволяет детально раскрыть патобиохимические причины появления заболеваний (врожденных, приобретенных), использовать их в диагностике и способствуют продвижению в медицинскую практику новых способов коррекции. «Генетические маркёры» сахарного диабета Показано, что ряд заболеваний может передаваться по наследству, а у части популяции имеются предпосылки для возникновения того или иного заболевания. Были обнаружены гены и их белковые продукты, которые отвечают за развитие таких заболеваний. В лабораторной практике иногда их называют «генетическими маркерами». Изучение таких маркёров дает возможность выделить группы различного риска развития заболеваний, и в частности, сахарного диабета. Такой подход может упростить раннюю диагностику заболевания (риск развития заболевания), до проявления основных клинических признаков. При помощи генетических маркёров можно выявить группы людей с наличием риска развития диабета.

Это является важным этапом диагностики диабета, поскольку в сочетании с традиционными методами (определение глюкозы, гликированного гемоглобина, гормонов, выявление аутоантител) приводит к улучшению диагностики заболевания еще до проявления выраженных клинических симптомов заболевания и помогает разработке поведения человека и принятия профилактических мер. Помимо моногенных наследственных заболеваний, обусловленных мутациями в определенном гене, ответственным за кодирование какого-либо белка, часть заболеваний является мультифакторными или сложно наследуемыми. Это означает, что заболевание может реализоваться в результате деятельности нескольких генов, а также в результате воздействия других причин, например, воздействия окружающей среды. К мультифакторным заболеваниям относят: сахарный диабет, остеопороз, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, злокачественные новообразования. К генетически детерминируемым состояниям можно отнести ожирение, склонность к алкоголизму.

Хорошо известно, что информация об организме человека хранится в структуре ДНК. Структура белков (структурных, регуляторных) закодирована в генах, располагающихся в ДНК, которые в свою очередь находятся в хромосомах.

Все люди обладают одним и тем же набором хромосом, в которых расположены схожие гены, отвечающие за продукцию тех или иных белков. Однако, эта «одинаковость» в процессе изучения генома оказалась не полной. В ходе эволюции один и тот же ген у различных особей приобрел мутации. Это привело к тому, что появились полиморфизмы генов (разнообразие).

Полиморфными называют гены, которые представлены в популяции несколькими разновидностями (аллелями), а это, в свою очередь, обусловливает разнообразие признаков внутри вида.

Термин «генетический полиморфизм» обозначает разнообразие частот аллелей. Генетический полиморфизм, фактически происходит в результате замены одного нуклеотида на другой в различных участках генома человека: интронах, экзонах и других участках ДНК. Это определяет огромное число различий генов. В течение жизни человека эти различия могут реализоваться:

1. фенотипически (например, цвет кожи, волос);

2. в проявлении сложно-наследуемых (мультифакторных) заболеваний (ожирение, остеопороз, диабет и др.);

3. в виде моногенных заболеваний (например: муковисцидоз, синдром Жильбера).

Гены в каждом организме представлены двумя аллелями. Один наследуется от отца, а другой — от матери. В том случае, когда у ребенка оба аллеля одинаковые, то особь является гомозиготной по этому гену, если аллели различные-то организм гетерозиготный.

Считается, что различные аллели произошли в результате мутаций от единого аллеля-предшественника в течение эволюции. В большинстве случаев они отличаются друг от друга заменой одного нуклеотида в молекуле ДНК. Такая замена (мутация) может не приводить к изменению функциональных свойств белка, закодированного в этих генах, и белки, кодируемые разными аллелями одного гена, сохраняют одинаковые свойства. Но в ряде случаев, такая замена является существенной, и продукт гена приобретает новые свойства, что может отразиться на всей цепочке биохимических реакций (например, снижение активности ферментов). Таким образом, наша генетическая система представляет собой комбинацию многочисленных генов, и в ряде случаев их комбинация может спровоцировать развитие заболеваний.

Роль генетики в диагностике заболеваний

В настоящее время благодаря развитию молекулярных методов исследования разработано уже около 200 тестов, позволяющих выявлять наследственные предрасположенности к различным заболеваниям. Следует отметить, что исследования, направленные для выявления предрасположенности к развитию заболеваний, не ставят целью поставить диагноз, они лишь указывают на наличие генов, которые ассоциированы с заболеваниями.

Развитие молекулярно-генетических методов в современной биологии позволяет детально раскрыть патобиохимические причины появления заболеваний (врожденных, приобретенных), использовать их в диагностике и способствуют продвижению в медицинскую практику новых способов коррекции.

«Генетические маркёры» диабета

Показано, что ряд заболеваний может передаваться по наследству, а у части популяции имеются предпосылки для возникновения того или иного заболевания. Были обнаружены гены и их белковые продукты, которые отвечают за развитие таких заболеваний. В лабораторной практике иногда их называют «генетическими маркерами». Изучение таких маркёров дает возможность выделить группы различного риска развития заболеваний, и в частности, диабета. Такой подход может упростить раннюю диагностику заболевания (риск развития заболевания), до проявления основных клинических признаков.

При помощи генетических маркёров можно выявить группы людей с наличием риска развития диабета. Это является важным этапом диагностики диабета, поскольку в сочетании с традиционными методами (определение глюкозы, гликированного гемоглобина, гормонов, выявление аутоантител) приводит к улучшению диагностики заболевания еще до проявления выраженных клинических симптомов заболевания и помогает разработке поведения человека и принятия профилактических мер.

Помимо моногенных наследственных заболеваний, обусловленных мутациями в определенном гене, ответственным за кодирование какого-либо белка, часть заболеваний является мультифакторными или сложно наследуемыми. Это означает, что заболевание может реализоваться в результате деятельности нескольких генов, а также в результате воздействия других причин, например, воздействия окружающей среды. К мультифакторным заболеваниям относят: сахарный диабет, остеопороз, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, злокачественные новообразования. К генетически детерминируемым состояниям можно отнести ожирение, склонность к алкоголизму.

Генетика сахарного диабета второго типа

Генетические факторы наиболее четко прослеживаются в случае диабета второго типа. Уже обнаружено около 20 генов, полиморфизмы в которых являются факторами риска возникновения диабета второго типа.

Генетическая предрасположенность к диабету носит семейный характер, и часто с сопутствующим ожирением. Ряд обнаруженных полиморфизмов в генах является предрасполагающим фактором риска развития сахарного диабета второго типа. Продукты этих генов (белки) являются регуляторами в обмене глюкозы. В генах закодирована структура белков, опосредовано ответственных за гомеостаз глюкозы. Часть полиморфизмов в этих генах может приводить к нарушению нормального обмена глюкозы. Например, полиморфизм в гене ADAMTS9 приводит к снижению чувствительности периферических тканей к инсулину, а повышенная экспрессия продукта гена TCF7L2 ведет к нарушению толерантности к глюкозе и опосредовано к снижению секреции инсулина. В генах KCNJ11 и KCNQ1 заключена информация о структуре белков, опосредовано участвующих в регуляции секреции инсулина. Нарушение структуры этих белков (вариант 23К гена KCNJ11) приводит к снижению выброса инсулина при повышении концентрации глюкозы.

В оценке возможности развития сахарного диабета определенную роль имеет место изучение полиморфизмов в системе HLA (human leucocyte antigens). Антигены гистосовместимости (HLA-комплекс) — система человека, состоящая из комплекса генов и их продуктов (белков), выполняющих различные биологические функции, и в первую очередь, обеспечивающих генетический контроль иммунного ответа и взаимодействие между собой клеток, которые реализуют этот ответ.

К генам HLA второго класса относятся несколько десятков генов, обнаруженных у человека. Гены HLA II класса расположены на B-лимфоцитах, активированных T-лимфоцитах, моноцитах. Эти клетки продуцируют белки с определенными свойствами, которые необходимы в регуляции распознавания чужеродных молекул.

При исследовании аллелей ряда генов HLA, особенно с частотой встречаемости генов HLA второго класса, обнаружилась взаимосвязь их наличия и повышенного риска возникновения таких заболеваний как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Было обнаружено, что часть аллельных вариантов генов HLA II класса ассоциированы с повышенным риском развития сахарного диабета первого типа.

К генам HLA II класса, имеющим наибольшее клиническое значение относятся три гена — DQA1, DQB1 и DRB1.

DQA1, DQB1 и DRB1 — так называются гены, кодирующие белки тканевой совместимости II класса — DQ и DR. Многие больные сахарным диабетом являются носителями некоторых аллелей HLA-DR3 и HLA-DR4. Поскольку сахарный диабет является заболеванием с наследственной предрасположенностью, то изучение комбинаций этих генов является способом предварительной оценки возможности (рискв, а) развития этого заболевания.

Молекулярно-биологические приемы диагностики сахарного диабета постоянно совершенствуются и вводятся в клиническую практику. Все полученные данные нужно оценивать с врачом-генетиком, учитывая другие клинические и лабораторные данные.

Источник: medaboutme.ru

Источник