Патогенез инфаркта при сахарном диабете

Болезни сердца и сосудов – главная причина смерти при сахарном диабете. Инфаркт миокарда занимает среди них первое место. У диабетиков встречаются атипичные, безболевые формы, осложняющиеся сердечной недостаточностью, тяжелыми нарушениями ритма, аневризмой с разрывом сердца.

Влияние недостатка инсулина на сердце

Диабет 1 и 2 типа являются совершенно разными заболеваниями по причинам и механизмам развития. Их объединяют только два признака – наследственная предрасположенность и повышенный уровень глюкозы в крови.

Первый тип назван инсулинозависимым, возникает у молодых людей или детей при воздействии вирусов, стрессов, на фоне лекарственной терапии. Для второго типа диабета характерно постепенное течение, пожилой возраст пациентов, как правило, избыточная масса тела, артериальная гипертония, высокий уровень холестерина в крови.

Сахарный диабет 2 типа

Особенности развития инфаркта при сахарном диабете 1 типа

При первом типе болезни на фоне аутоиммунной реакции происходит гибель клеток поджелудочной железы, которые секретируют инсулин. Поэтому у пациентов отсутствует собственный гормон в крови или его количество минимально.

Процессы, которые происходят в условиях абсолютного дефицита инсулина:

- активируется расщепление жиров;

- в крови повышается содержание жирных кислот и триглицеридов;

- так как глюкоза не проникает в клетки, то источником энергии становятся жиры;

- реакции окисления жиров приводят к повышенному содержанию кетонов в крови.

Это приводит к ухудшению кровоснабжения органов, самые чувствительные к дефициту питания – сердце и головной мозг.

Рекомендуем прочитать о боли при инфаркте миокарда. Вы узнаете о причинах ИМ, локализации и характере боли, клинических формах ИМ, отличии боли при ИМ от боли при стенокардии.

А здесь подробнее о правильном питании после инфаркта миокарда.

Почему при сахарном диабете 2 типа угроза инфаркта выше

При диабете второго типа поджелудочная железа производит инсулин в нормальном и даже повышенном количестве. Но к нему потеряна чувствительность клеток. Такое состояние называется инсулинорезистентностью. Поражение сосудов происходит под влиянием таких факторов:

- высокого содержания глюкозы в крови – она разрушает стенки кровеносных сосудов;

- избыточного количества холестерина – образует атеросклеротические бляшки, закупоривающие просвет артерий;

- нарушением свертывания крови, повышенным риском тромбообразования;

- повышения инсулина – стимулирует секрецию контринсулярных гормонов (адреналина, соматотропина, кортизола). Они способствуют сужению сосудов и проникновению в них холестерина.

Инфаркт миокарда тяжелее всего протекает в условиях гиперинсулинемии. Высокая концентрация этого гормона ускоряет прогрессирование атеросклероза, так как ускоряется образование холестерина и атерогенных жиров в печени, мышцы стенок сосудов увеличиваются в размере, тормозится распад кровяных сгустков. Поэтому больные сахарным диабетом 2 типа чаще оказываются в группе риска острой коронарной патологии, чем остальные пациенты.

О том, как протекает ИБС и инфаркт миокарда при сахарном диабете, смотрите в этом видео:

Факторы, усугубляющие положение человека с диабетом

Частота развития инфаркта среди диабетиков прямо пропорционально связана с компенсированностью болезни. Чем дальше от рекомендованных показателей уровень сахара в крови, тем чаще такие пациенты страдают от осложнений сахарного диабета и сосудистых нарушений. К причинам, которые могут повлиять на развитие инфаркта, относятся:

- злоупотребление спиртными напитками;

- низкий уровень физической активности;

- хронические стрессовые ситуации;

- никотиновая зависимость;

- переедание, избыток животных жиров и углеводов в рационе;

- артериальная гипертензия.

Особенности инфаркта миокарда при сахарном диабете

Ишемические поражения сердца отличаются более тяжелым течением у больных диабетом. Они обширные, нередко осложняются развитием недостаточности сократительной функции сердца, вплоть до полного прекращения сердечной деятельности, аритмией. На фоне повышенного давления крови и дистрофических процессов в миокарде возникает аневризма сердца с его разрывом.

Острая форма

Для больных сахарным диабетом характерны такие формы острой коронарной недостаточности:

- типичная болевая (затяжной приступ загрудинной боли);

- абдоминальная (признаки острого живота);

- безболевая (скрытая форма);

- аритмическая (приступы мерцательной аритмии, тахикардии);

- мозговая (потеря сознания, парез или паралич).

Острый период продолжается от 7 до 10 дней. Отмечается повышение температуры тела, падение артериального давления. Острая недостаточность кровообращения приводит к отеку легких, кардиогенному шоку, прекращению почечной фильтрации, что может быть смертельно опасно для больного.

Хроническая сердечная недостаточность

Относится к поздним осложнениям инфаркта миокарда, ее развитие у больных сахарным диабетом приводит к таким симптомам:

- затруднение дыхания, кашель, иногда кровохаркание;

- сердечная боль;

- частый и неритмичный пульс;

- боль и тяжесть в правом подреберье;

- отеки нижних конечностей;

- резкая утомляемость.

Отеки ног

Может ли проходить бессимптомно

Типичной боль за грудиной жгучего или давящего характера является главным признаком инфаркта. Она сопровождается потливостью, страхом смерти, одышкой, бледностью или покраснением кожи воротниковой зоны. Всех этих симптомов может не быть при сахарном диабете.

Это связано с тем, что у диабетиков поражены мелкие капилляры и нервные волокна внутри миокарда из-за системной микроангиопатии и нейропатии.

Такое состояние возникает при длительном токсическом влиянии повышенной концентрации глюкозы в крови. Дистрофия сердечной мышцы понижает восприятие болевых импульсов.

Нарушенная микроциркуляция осложняет развитие обходного пути кровоснабжения, приводит к рецидивирующему, тяжелому течению инфаркта, аневризмам, разрывам сердечной мышцы.

Атипичное безболевое течение затрудняет диагностику патологии на ранней стадии, повышая риск летального исхода.

Диагностика состояния для подтверждения диагноза

Для постановки диагноза самым информативным методом является ЭКГ-исследование. Типичными являются такие изменения:

- интервал ST выше изолинии, имеет вид купола, переходит в зубец Т, который становится отрицательным;

- R высокий вначале (до 6 часов), затем понижается;

- зубец Q низкоамплитудный.

ЭКГ при инфаркте миокарда и сахарном диабете — острейшая фаза

В анализах крови креатинкиназа повышена, аминотрансферазы выше нормы, причем АСТ выше, чем АЛТ.

Лечение инфаркта у диабетиков

Особенностью терапии инфаркта при диабете является стабилизация показаний содержания глюкозы в крови, так как без этого любая сердечная терапия будет неэффективна.

При этом нельзя допускать резкого падения гликемии, оптимальный интервал 7.8 — 10 ммоль/л. всех больных, независимо от типа болезни и назначенного до инфаркта лечения переводят на интенсифицированную схему инсулинотерапии.

Используют такие группы препаратов при лечении инфаркта:

- антикоагулянты, тромболитики;

- бета-блокаторы, нитраты и антагонисты кальция;

- антиаритмические средства;

- медикаменты для снижения уровня холестерина.

Диета после инфаркта миокарда при сахарном диабете

В острой стадии (7 — 10 дней) показан дробный прием протертой пищи: овощной суп, пюре (кроме картофельного), овсяная или разваренная гречневая каша, отварное мясо, рыба, творог, белковый омлет на пару, нежирный кефир или йогурт. Затем перечень блюд можно постепенно расширять, за исключением:

- сахар, белая мука и все продукты их содержащие;

- манная и рисовая крупа;

- копчения, маринады, консервы;

- жирные, жареные блюда;

- сыр, кофе, шоколад;

- жирный творог, сметана, сливки, сливочное масло.

Солить блюда при приготовлении нельзя, а на руки больному выдается 3 — 5 г (через 10 дней после возникновения инфаркта) соли. Жидкости нужно употреблять не более 1 литра в день.

Прогноз для больных

Длительность и течение восстановительного периода зависит от степени повреждения сердечной мышцы и состояния сосудистой сети у диабетиков. Неблагоприятный прогноз при высокой артериальной гипертонии, периферической нейропатии, диабетической нефропатии, при лабильном варианте сахарного диабета.

Профилактика инфаркта при сахарном диабете

Для предотвращения развития острого нарушения коронарного кровообращения рекомендуется:

- Тщательный контроль за содержанием сахара, холестерина в крови, своевременная коррекция нарушений.

- Ежедневное измерение артериального давления, нельзя допускать уровня свыше 140/85 мм рт. ст.

- Отказ от курения, алкоголя и кофеинсодержащих напитков, энергетиков.

- Соблюдение питания с исключением животного жира и сахара.

- Дозированные физические нагрузки.

- Поддерживающая медикаментозная терапия.

Таким образом, развитие инфаркта у больных диабетом 1 и 2 типа может быть бессимптомным, что затрудняет диагностику и приводит к осложнениям. Для лечения нужно нормализовать уровень сахара в крови и провести полный курс восстановительной терапии. В качестве профилактики рекомендуется модификация образа жизни и стиля питания.

Коронарная недостаточность при сахарном диабете. Инфаркт миокарда при диабетеSievers, как и многие другие авторы, приходит к заключению, что диабет ускоряет развитие атеросклероза и способствует развитию инфаркта миокарда, в особенности у пожилых женщин. Сочетание явных проявлений диабета с коронарной недостаточностью, несомненно, утяжеляет течение последней и способствует развитию таких осложнений, как инфаркт миокарда. По данным нашего ассистента Я. В. Благосклонной, из 147 больных диабетом с проявлениями коронарной недостаточности 69 больных перенесли в прошлом инфаркт миокарда (46,9%), тогда как среди 1250 больных, не страдавших диабетом и находившихся в нашей клинике по поводу коронарной недостаточности, инфаркт миокарда имел место в 29% (у 350 больных). Значительно чаще у больных диабетом наблюдались повторные инфаркты миокарда (в 29%), тогда как у недиабетиков они отмечены в 19%. Гораздо чаще у больных диабетом развиваются и такие тяжелые осложнения инфаркта, как аневризма левого желудочка и хроническая сердечная недостаточность. Данные Я. В. Благосклонной подтверждают мнение большинства авторов о более тяжелом и осложненном течении коронарного атеросклероза у больных диабетом. Морфологически атеросклероз коронарных артерий у больных диабетом мало чем отличается от такового у лиц, не болеющих диабетом, однако развивается он в более молодом возрасте и протекает гораздо тяжелее, в особенности у женщин (Bradly a. Partamian, 1965). По наблюдениям большинства авторов, инфаркт миокарда у женщин, страдающих диабетом, развивается почти в 4 раза чаще, чем у женщин, не болеющих сахарным диабетом (Robinson, 1952).

Thomas (1956) указывает, что частота развития инфаркта миокарда у женщин, страдающих диабетом, превышает даже частоту инфарктов у мужчин, имеющих диабет. Имеются указания, что и сам по себе инфаркт миокарда у больных диабетом протекает гораздо тяжелее и дает больший процент смертности, чем у не болеющих диабетом. По данным клиники Joslin (1959), из 102 больных диабетом, перенесших инфаркт миокарда, прожило больше 1 года только 30,4%. Clawson и Bell установили на большом секционном материале, что смерть от инфаркта миокарда у мужчин, страдающих диабетом, наступает в 2 раза чаще, чем у недиабетиков, а у женщин, болеющих диабетом, даже в 3 раза чаще. Blumenthal с соавторами (1969) высказывает предположение, что эти осложнения могут быть связаны с невозможностью обеспечить полноценное коллатеральное кровообращение в связи с поражением интрамуральных сосудов (vasa vasorum). Обследовав гистологически коронарные сосуды у 116 больных диабетом, погибших от коронарной недостаточности, и 105 больных, не страдавших диабетом, Blumerithal с соавторами установил, что у больных диабетом почти в 2,5 раза чаще наблюдаются пролиферативные изменения в мелких сосудах, чем у не болеющих диабетом. Хотя грубых морфологических отличий атеросклеротических поражений коронарных артерий у больных диабетом и недиабетиков не удалось установить, все же некоторые авторы указывают на известное своеобразие клинических проявлений. Так, имеются указания, что, несмотря на тяжесть течения инфаркта миокарда у больных диабетом, нередко болевой синдром у них бывает нерезко выражен. Патологоанатомы указывают, что при диабете чаще поражаются коронарные сосуды среднего и даже мелкого калибра, что приводит к развитию у них множественных микроинфарктов, ослабляющих функциональное состояние миокарда и приводящих к развитию сердечной недостаточности. Применение более совершенных методов исследования с использованием радиоизотопов позволило Pederson (1964) установить, что поглощение Р32 фосфолипидами крови, а также состав липидов в стенках коронарных артерий у больных, погибших от диабета, несколько иные, чем у не имевших диабета. По мнению ряда авторов, имеется определенная корреляция между уровнем холестерина и сахара крови. – Также рекомендуем “Липидный обмен при сахарном диабете. Обмен холестерина при диабете” Оглавление темы “Сердце при гипотиреозе, сахарном диабете”:

|

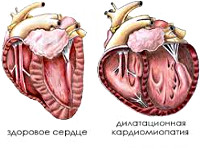

Диабетическая кардиомиопатия ‒ это совокупность патологических изменений в сердце, обусловленных метаболическими, сосудистыми и электролитными нарушениями при сахарном диабете. Клиника данного состояния разнообразна ‒ от бессимптомного течения до выраженной сердечной недостаточности с одышкой, отеками, кардиалгией, акроцианозом. Диагностика включает электрокардиографию, эхокардиографию, сцинтиграфию миокарда с таллием-201, функциональные пробы. Лечение комплексное, с обязательной коррекцией уровня глюкозы в крови и применением кардиопротективных средств, препаратов калия, тиазолидиндионов и статинов.

Общие сведения

Диабетическая кардиомиопатия (ДК) выделена как отдельное заболевание в 1973 году. Она может возникать при любом типе сахарного диабета (СД), а также диагностироваться у детей, если при беременности их матери страдали гипергликемией. Нередко это состояние регистрируется спустя 10-15 лет после выявления повышенного уровня сахара. Однако срок развития патологии очень вариабелен, так как зависит от ряда факторов ‒ типа диабета, схемы его лечения, диеты, наличия иных предрасполагающих факторов. По статистике, поражение сердца служит причиной летального исхода примерно у 20-25% больных со стойкой гипергликемией. Но данные цифры часто оспариваются, поскольку четко разграничить причины кардиомиопатии у пациентов с диабетом не всегда удается.

Диабетическая кардиомиопатия

Причины

Недостаточная выработка инсулина (1-й тип СД) или ослабление его воздействия на ткани (2-й тип СД) пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, что является важнейшей причиной развития кардиомиопатии. Существуют определенные предпосылки, увеличивающие вероятность поражения сердца при диабете, обусловленные как внешними, так и внутренними факторами. Это объясняет тот факт, что ДК развивается не у всех больных сахарным диабетом, а только у их части. Выделяют три основные группы причин возникновения данной патологии:

- Нарушение режима лечения и питания. Пренебрежение рекомендациями врача-эндокринолога является наиболее распространенным фактором развития ДК. В случае несоблюдения диеты концентрация глюкозы периодически повышается, что способствует повреждению кардиомиоцитов. Аналогично неправильное использование гипогликемических средств может нарушать микроциркуляцию в тканях сердца, приводя к их ишемии.

- Декомпенсация сахарного диабета. В тяжелых случаях при стойком повышении уровня глюкозы развивается поражение миокарда. Расстройство работы иных органов и систем (например, печени, почек, нейровегетативной системы) опосредованно также приводит к увеличению нагрузки на сердце. Поэтому при прогрессирующем диабете практически всегда возникает ДК, осложняя общую картину заболевания.

- Диабетическая эмбриофетопатия. При наличии у беременной женщины декомпенсированного диабета может поражаться сердце плода – возникает достаточно редкое детское заболевание, характеризующееся врожденной кардиомегалией и аритмией. Это происходит как из-за гипергликемии, так и из-за воздействия инсулина и гипогликемических препаратов на развитие ребенка

Кроме того, сахарный диабет является одним из факторов риска возникновения атеросклероза, поражающего коронарные сосуды. Однако многими авторами ишемическая болезнь сердца, развивающаяся из-за диабета и атеросклероза, не относится к истинной диабетической кардиомиопатии. Редкой причиной ДК выступают также повреждения сердца в результате использования некачественных гипогликемических средств (например, плохо очищенных препаратов инсулина).

Патогенез

В развитии диабетической кардиомиопатии принимают участие три патогенетических механизма – метаболический, ангиопатический и нейровегетативный. Наиболее значим первый вариант ‒ инсулиновая недостаточность приводит к энергетическому дефициту внутри кардиомиоцитов, которые компенсируют его процессами протеолиза и липолиза.

В результате внутри сердечной мышцы происходит накопление продуктов распада липидов и аминокислот, что влечет за собой увеличение выработки NO и других медиаторов воспаления. Кислотно-основное равновесие в тканях смещается к ацидозу, изменяя трансмембранный потенциал и концентрацию неорганических ионов. Это снижает автоматизм и приводит к нарушению проводимости в сердце. Одновременно в тканях увеличивается количество гликозилированных белков и протеогликанов, затрудняющих доставку кислорода к клеткам и усугубляющих недостаток энергии.

Ангиопатический механизм повреждения миокарда при диабете может развиваться как изолированно, так и в сочетании с метаболическими расстройствами. Резкие колебания уровня инсулина стимулируют рецепторы, активизирующие пролиферацию гладкомышечного слоя коронарных сосудов. Это приводит к их сужению и дополнительному снижению перфузии миокарда. Итогом данного процесса является микроангиопатия, осложняющаяся повреждением эндотелия и усугубляющая ишемические явления. Также происходит разрастание аномального коллагена в тканях сердечной мышцы, что изменяет ее плотность и эластичность.

Дистрофия нейровегетативной системы, затрагивающая сердце, возникает на конечных этапах развития ДК. Как правило, прямое поражение кардиомиоцитов и сосудов развивается раньше. В результате гипергликемии, а также диабетического гепатоза (при глубокой декомпенсации сахарного диабета) происходит повреждение вегетативной нервной системы. Ее волокна демиелинизируются, а центры могут повреждаться в результате недостатка глюкозы и кетоацидоза. На этом фоне возникает вагусная денервация сердца, проявляющаяся нарушением ритма его сокращений. Совокупность этих процессов приводит к ишемической болезни, увеличению объема миокарда и в конечном итоге ‒ к сердечной недостаточности.

Классификация

В практической кардиологии выделяют несколько разновидностей диабетической кардиомиопатии, классификация основана на этиологических и патогенетических особенностях заболевания. Несмотря на то, что в развитии патологии задействованы сразу несколько механизмов, обычно один из них выражен сильнее остальных. Знание ведущего сценария патогенеза позволяет специалисту скорректировать лечение для большей его эффективности у конкретного больного. В настоящее время известно три формы ДК:

- Первичная форма. При этом варианте основную роль в поражении миокарда играют метаболические расстройства, связанные с накоплением в тканях продуктов метаболизма жиров и гликозилированных протеинов. Является распространенным видом болезни, но зачастую характеризуется бессимптомным течением и случайно выявляется при обследовании пациента, страдающего сахарным диабетом.

- Вторичная форма. Может возникать изначально или в результате прогрессирования метаболических нарушений. При этом типе поражаются коронарные артериолы, ухудшается микроциркуляция, снижается перфузия, и появляется ишемия миокарда. Некоторые кардиологи относят к этому варианту и коронарный атеросклероз диабетической этиологии.

- Эмбриофетопатический тип. Редкая форма, диагностирующаяся у детей, матери которых страдали от сахарного диабета. Многими специалистами оспаривается отношение данной патологии к диабетической кардиомиопатии.

Симптомы диабетической кардиомиопатии

С момента начала поражения сердца до первых симптомов заболевания может пройти длительное время ‒ от нескольких месяцев до 4-6 лет. Чаще всего больные жалуются на боли в области сердца, напоминающие ишемические ‒ давящее ощущение в левой половине грудной клетки. Однако их выраженность намного слабее, нежели при стенокардии, также не характерна иррадиация в шею, зону лопатки, левую руку. Первоначально кардиалгия появляется после физической нагрузки или пропуска приема инсулина, но в дальнейшем может возникать и в спокойном состоянии. Важным диагностическим признаком является отсутствие реакции на прием нитратов ‒ нитроглицерин не устраняет болевые ощущения.

У части пациентов болевой синдром не развивается, но имеет место одышка, акроцианоз, головокружение ‒ они также возникают как на фоне нагрузок, так и без таковых. Длительность приступа составляет от нескольких минут до 1-3 часов, после чего (на начальных этапах заболевания) кардиальные симптомы ослабевают. При запущенных формах ДК больные указывают на практически постоянную боль в груди, слабость, головокружение и головные боли. Даже самые слабые нагрузки (подъем по лестнице, ускоренный шаг) вызывают сильную одышку, кашель и усиление неприятных ощущений.

Осложнения

При отсутствии лечения, продолжении нарушения пищевого режима, некорригируемой гипергликемии диабетическая кардиомиопатия приводит к нарастающей сердечной недостаточности застойного характера. В результате этого может развиваться кардиогенный отек легких и дистрофия печени. Данные явления значительно усугубляют течение сахарного диабета и угрожают жизни больного. Слабость миокарда также способствует нарушению микроциркуляции, особенно на дистальных участках конечностей, что в комплексе с микроангиопатией ведет к образованию трофических язв и гангрены. Хроническая ишемия миокарда значительно облегчает развитие инфаркта, мелко- и крупноочагового кардиосклероза.

Диагностика

Для успешного лечения диабетической кардиомиопатии важна ранняя диагностика, поскольку это значительно снижает риск осложнений и замедляет прогрессирование патологии. С этой целью больным сахарным диабетом следует регулярно проходить обследование у кардиолога даже при отсутствии субъективных симптомов. В клинической практике используют множество методик, позволяющих дифференцировать ДК от иных сердечно-сосудистых заболеваний и определить тип и стадию болезни для разработки эффективной схемы лечения. Наиболее часто при кардиомиопатии применяют следующие диагностические техники:

- Электрокардиография. Простой и эффективный метод мониторинга сердечной активности и выявления ранних изменений в сердечной мышце. У больных с ДК картина ЭКГ схожа с ишемической болезнью ‒ смещение сегмента ST, сглаживание комплекса QRS, деформация зубца Т. По мере прогрессирования патологии также возможно снижение вольтажа, изменение электрической оси сердца, аритмия.

- Эхокардиография. При ЭхоКГ выявляется утолщение стенок желудочков, увеличение общей массы сердца и изменение плотности миокарда. Одновременно обнаруживается снижение сократительной способности сердечной мышцы и объема выброса крови. При длительном течении патологии возможно увидеть признаки дилатационной кардиомиопатии или очагового кардиосклероза.

- Радиосцинтиграфия. Радионуклидное изучение поступления крови к тканям сердца производится при помощи РФП, содержащих таллий-201. Перфузионная сцинтиграфия миокарда позволяет выявить наиболее ранние признаки коронарной микроангиопатии (вторичной ДК) на основании снижения поступления препарата в миокард. Однако на ранних этапах первичной диабетической кардиомиопатии результаты теста могут быть неоднозначными.

При легких формах заболевания нередко назначают велоэргометрию для обнаружения изменений на ЭКГ в период физических нагрузок, что позволяет уточнить диагноз. Также больным проводится биохимический анализ крови, в рамках которого определяется уровень глюкозы, липопротеидов, сердечных и печеночных ферментов. Коронарография необходима при подозрении на атеросклероз сосудов сердца. Все эти методики позволяют отличить ДК от ишемической болезни и других состояний, прямо не связанных с сахарным диабетом.

Лечение диабетической кардиомиопатии

Терапия этого состояния многокомпонентная и неразрывно связана с лечением основного заболевания ‒ сахарного диабета. Адекватная диета, постоянный контроль уровня сахара в крови, устранение резких скачков уровня инсулина даже без приема сердечных препаратов способны значительно улучшить состояние больного. Но в ряде случаев ДК обнаруживается уже в довольно запущенном состоянии, требующем вмешательства врача-кардиолога. Для замедления прогрессирования и лечения кардиомиопатии при диабете используют следующие группы препаратов:

- Тиазолидиндионы. Эти гипогликемические препараты избирательно замедляют деление гладкомышечных клеток коронарных артериол, препятствуя уменьшению их просвета и ухудшению перфузии миокарда. Однако их допустимо использовать лишь при доказанном поражении микроциркуляторной сети сердца – в редких случаях они могут вызывать кардиопатическое воздействие, причины которого неясны.

- Препараты калия. При ДК следствием метаболических расстройств является нехватка ионов калия в кардиомиоцитах. Его дефицит также может быть обусловлен повышенным диурезом, что нередко наблюдается при диабете, нарушением диеты, приемом некоторых лекарств. Препараты калия пополняют количество микроэлемента в организме, нормализуя электролитный состав и мембранный потенциал клеток миокарда.

- Статины. У ряда больных наблюдается гиперлипидемия, которая повышает риск развития атеросклероза, осложняющего течение кардиомиопатии. Данные средства, например, аторвастатин, снижают уровень опасных ЛПНП, а также способствуют элиминации из тканей сердца продуктов расщепления жиров. В долгосрочной перспективе использование статинов увеличивает продолжительность жизни больных диабетом и резко уменьшает риск инфарктов и инсультов.

- Бета-адреноблокаторы. Их назначают при выраженных ишемических изменениях в миокарде или развитии тахиаритмии. Они снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают потребность миокарда в кислороде, улучшая его метаболизм. Особенно актуально использование бета-блокаторов при дистрофии вегетативных нервов, которые в норме способствуют снижению частоты сердечных сокращений.

По показаниям могут применяться различные гипогликемические средства (особенно при диабете 2-го типа), ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, антиоксиданты. При наличии застойной сердечной недостаточности и развитии отеков назначают диуретические препараты с постоянным контролем ионного состава плазмы крови. В качестве поддерживающего лечения при сложных формах кардиомиопатии используют сердечные гликозиды.

Прогноз и профилактика

Прогностические перспективы диабетической кардиомиопатии тесно связаны с течением основного заболевания. При адекватной гипогликемической терапии, включающей как прием препаратов, так и образ жизни больного, скорость прогрессирования патологии существенно замедляется, а использование кардиопротективных средств помогает устранить кардиальные симптомы. В то же время, игнорирование болезни и пренебрежение к пищевому режиму на фоне сахарного диабета может привести к тяжелой сердечной недостаточности.

Профилактика ДК сводится к недопущению повышения уровня глюкозы и предотвращению развития декомпенсации диабета, регулярному наблюдению у эндокринолога. Особенно важно соблюдать эти правила беременным женщинам ‒ их дети могут получить внутриутробное поражение сердца.