Сахарного диабета 2 типа стадия субкомпенсации

Субкомпенсированный сахарный диабет – достаточно серьезное состояние, которое может стать причиной опасных последствий для здоровья. Чтобы поставить точный диагноз и подобрать лечение, необходимо провести детальную диагностику.

Существует целый ряд критериев, которые помогают определить степень компенсации. По результатам исследований специалисты назначают лекарственные препараты и дают рекомендации по коррекции образа жизни.

Что такое компенсация

Если уровень глюкозы в организме максимально близок к нормальному, можно говорить о компенсации патологии. Этого удастся добиться путем соблюдения особого режима питания. Также обязательно следует придерживаться особого режима дня.

Диета должна подбираться в зависимости от активности пациента. Если не учесть этот фактор, есть риск появления дефицита или избытка инсулина. Из меню следует убрать углеводы, которые слишком быстро усваиваются. Это же относится к продуктам с содержанием сахара.

Иногда эти действия не дают нужных результатов. В такой ситуации для обеспечения требуемого уровня глюкозы человеку рекомендуют использовать инсулин.

Иногда эти действия не дают нужных результатов. В такой ситуации для обеспечения требуемого уровня глюкозы человеку рекомендуют использовать инсулин.

Врач может выписать лекарства, воздействующие на количество сахара. Благодаря их применению удается уменьшить содержание данного вещества.

Суть субкомпенсированного диабета

Многих людей интересует, что такое субкомпенсация сахарного диабета. Под этим термином понимают промежуточное состояние, которое характеризуется развитием диабета среднего типа между компенсированной стадией и этапом декомпенсации. При возникновении данной формы патологии концентрация глюкозы превышена. Она может стать причиной декомпенсации диабета.

Компенсация является улучшенным состоянием здоровья, при котором все показатели близки к нормальным.

Декомпенсация – опасный процесс, при развитии которого сахарный диабет провоцирует опасные последствия.

Декомпенсация – опасный процесс, при развитии которого сахарный диабет провоцирует опасные последствия.

Субкомпенсация сахарного диабета сопровождается выведением примерно 50 г сахара с мочой. Содержание глюкозы в крови составляет не больше 13,8 ммоль/л. Ацетон в такой ситуации не обнаруживается, тогда как на этапе декомпенсации он нередко присутствует.

При развитии субкомпенсации сахарного диабета не стоит опасаться возникновения гипергликемической комы. Человек отличается не самым хорошим здоровьем, однако оно остается стабильным и не нарушается при условии выполнения врачебных рекомендаций.

Причины субкомпенсации

Существует несколько факторов, которые приводят к развитию некомпенсированного диабета. К ним относят следующее:

- Нарушения в питании;

- Неэффективная терапия;

- Стрессовые ситуации;

- Внушительные потери жидкости вследствие повышения температуры.

Диетические рекомендации имеют тесную связь с лечением. Если отсутствует должная медикаментозная терапия, наблюдается неправильная коррекция питания.

Стоит учитывать, что стрессовые ситуации воздействуют на метаболические процессы, что может стать причиной увеличения уровня глюкозы. Аналогичным действием обладает утрата жидкости, обусловленная увеличением температуры.

Потому основой лечения субкомпенсации сахарного диабета 2 типа является соблюдение диеты. Это помогает предотвратить развитие опасного состояния – фазы декомпенсации. Продолжительная гликемия может стать причиной серьезных осложнений, которые приводят к инвалидности и летальному исходу.

Методы диагностики

Чтобы определить стадию диабета, нужно оценить целый ряд клинический показателей и общее состояние пациента. В фазе компенсации результаты анализов и самочувствие пациента близки к норме.

Чтобы определить субкомпенсацию патологии, проводят оценку таких показателей:

- Гликированный гемоглобин;

- Уровень сахара в моче;

- Изменение уровня глюкозы во время еды;

- Объем холестерина;

- Индекс массы тела;

- Содержание липидов.

Самое информативное исследование – оценка показателя гликированного гемоглобина. С его помощью удается определить уровень сахара в течение последних 3 месяцев. У здоровых людей этот параметр составляет 4,5-7,5% общего гемоглобина.

При компенсации диабета гликированный гемоглобин составляет 6-9 %. Если же данный параметр более 9 %, это говорит о фазе декомпенсации диабета. При ее появлении поддержать нормальный уровень глюкозы не удастся никакими методами. Это нарушение становится результатом погрешностей в питании, несистематического приема лекарственных средств.

Еще одним важным показателем, позволяющим оценить уровень компенсации является фруктозамин. Данный элемент формируется при связывании глюкозы и белков плазмы.

Если уровень фруктозамина увеличивается, это говорит о повышении содержания глюкозы в течение последних 2-3 недель. Благодаря такой диагностике удается держать состояние больного под контролем.

Если уровень фруктозамина увеличивается, это говорит о повышении содержания глюкозы в течение последних 2-3 недель. Благодаря такой диагностике удается держать состояние больного под контролем.

В нормальном состоянии этот показатель составляет не более 285 мкмоль/л.

Именно объемы гликированного гемоглобина и фруктозамина позволяют оценивать риски разнообразных поражений сердца и сосудов. На этапе компенсации диабета все угрозы минимальны, при субкомпенсации они находятся на среднем уровне, на этапе декомпенсации риск является очень высоким.

Профилактика осложнений

Чтобы не допустить перехода субкомпенсированного диабета в декомпенсированный, необходимо осуществлять самоконтроль и проходить систематические обследования. Субкомпенсированный сахарный диабет 2 типатребует соблюдения диеты.

Регулярная диагностика особенно актуальна для пациентов с нарушением толерантности к глюкозе. Также систематические обследования важны для людей с наследственной предрасположенностью. Это же актуально для женщин, родивших мертвого ребенка или малыша с высокой массой тела.

Людям с сахарным диабетом нужно систематически выполнять ультразвуковое исследование почек, оценивать состояние сосудов и проводить рентгенографию грудной клетки. Также требуются регулярные консультации кардиолога, дерматолога, стоматолога. Это поможет избежать отрицательных последствий.

Людям с сахарным диабетом нужно систематически выполнять ультразвуковое исследование почек, оценивать состояние сосудов и проводить рентгенографию грудной клетки. Также требуются регулярные консультации кардиолога, дерматолога, стоматолога. Это поможет избежать отрицательных последствий.

Субкомпенсация сахарного диабета – промежуточное состояние, при котором здоровье человека остается удовлетворительным.

Чтобы избежать серьезных проблем и развития фазы декомпенсации, важно систематически проходить обследования и четко следовать врачебным рекомендациям.

Что такое субкомпенсация при диабете

При сахарном диабете любого типа принято выделять три варианта протекания болезни:

- Стадию компенсации;

- Субкомпенсированную форму;

- Декомпенсированную стадию.

Компенсированный СД – это то течение патологии, при котором показатели сахара в крови приближены к норме и соответственно нет риска развития диабетических осложнений. Добиться этого можно, постоянно используя назначенные лекарства, следуя диете и придерживаясь определенного режима жизни.

Декомпенсированная фаза сахарного диабета является следствием недостаточной терапии или полным ее отсутствием. На этой стадии болезни велика вероятность развития кетацидоза, гипергликемической комы.

Постоянное содержание в крови глюкозы в большом количестве вызывает поражение сосудов, что в свою очередь приводит к нарушению работы почек, страдает зрительная функция, сердечно-сосудистая система. Декомпенсация тяжело поддается обратному развитию, самочувствие больных тяжелое, прогноз течения патологии неблагоприятный.

Субкомпенсированный сахарный диабет – пограничное состояние между компенсацией и декомпенсацией заболевания. Симптомы болезни прогрессируют, риск развития острых осложнений повышен.

При длительном протекании фазы без перехода в компенсированную форму повышается вероятность появления поздних диабетических осложнений. Пациентам с субкомпенсированным диабетом необходимо пересмотреть лечение и диетотерапию.

Компенсации СД проще добиться при втором инсулиннезависимом типе заболевания. Патология 1 типа приводит к необратимому разрушению клеток, продуцирующих инсулин, поэтому и лечение этой формы диабета сложнее.

С субкомпенсированным диабетом живет большая половина больных. Чтобы предотвратить переход недуга в декомпенсированную фазу необходимо постоянно обследоваться и на основании анализов корректировать терапию.

Критерии установления субкомпенсации СД

При определении стадии компенсации сахарного диабета учитываются лабораторные анализы и физиакальные данные.

К лабораторным анализам относят:

- Определение сахара в крови натощак. У полностью здоровых людей этот показатель должен быть в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль/г. Если у пациентов с диабетом анализ показывает значения близкие к норме, то это свидетельствует о хорошей степени компенсации патологии;

- Глюкозотолерантный анализ. Делают через два часа после употребления больным раствора глюкозы. Норма – 7,7 ммоль/л. Помимо степени компенсации диабета анализ применяется для определения склонности к преддиабету;

- Гликозированный гемоглобин (HbA1с). Показывает соотношение между молекулами гемоглобина, вступившими в реакцию с молекулами глюкозы, и остального гемоглобина. Норма – от 3 до 6%, HbA1с определяет средние показатели глюкозы примерно за 3 месяца до забора анализа;

- Сахар в моче. В норме в урине глюкозы нет. Допустимый предел 8,9 ммоль/л, при этом показатели еще сохраняется функция почек к фильтрации;

- Холестерин. Определяется «вредный» холестерин, его значение не должно быть больше 4 ммоль/л. Превышение показателей свидетельствует о начинающихся патологических изменениях в сосудах;

- Триглицериды. Анализ назначается для определения вероятности диабетических сосудистых изменений. При диабете оптимальные показатели триглицеридов – до 1,7 ммоль/л.

Компенсация диабета зависит и от веса человека. У диабетиков индекс массы тела должен быть в пределах 24–25, рассчитывается он по формуле, в которой вес в килограммах делится на рост в метрах.

Немаловажное значение имеют и значения артериального давления. Нормальным показателем считается предел до 140/90 мм. рт. ст. Гипертензия свидетельствует о плохом состоянии сосудов.

О компенсированном сахарном диабете говорят, когда перечисленные выше тесты не выходят за нормальные показатели или приближаются ближе к ним. Субкомпенсацию можно определить по приведенной ниже таблице.

Показатели | Компенсированная фаза диабета | Субкомпенсация | Декомпенсированное течение |

Сахар в крови натощак | От 4,4 до 6,1 ммоль/л | От 6,2 до 7,8 ммоль/л | Больше 7,8 ммоль/л |

Глюкозотолерантный анализ | От 5,5 до 8 ммоль/л | До 10 ммоль/л | Более 10 |

HbA1c | Меньше 6,5% | От 6,5 до 7,5 процентов | Больше 7,5 % |

Сахар в урине | Нет | Меньше 0,5% | Больше 0,5% |

Показатели холестерина | Меньше 5,2 ммоль/л | От 5,2 до 6.5 ммоль/л | Больше 6,5 |

Уровень триглицеридов | Менее 1,7 ммоль/л | От 1,7 до 2,2 ммоль/л | Больше 2,2 |

Индекс массы тела (у мужчин) | Меньше 25 | От 25 до 27 | Более 27 |

Индекс массы тела (у женщин) | Меньше 24 | От 24 до 26 | Более 26 |

Показатели АД | Менее 140/90 | В пределах от 140 до 160 | Выше 160 мм рт ст. |

Чем ближе к нижней границе нормы приближаются анализы в субкомпенсированную стадию диабета, тем проще добиться компенсации заболевания.

Симптомы в субкомпенсированную стадию диабета

При компенсации СД диабетик почти не ощущает никаких дискомфортных изменений в своем самочувствии. Субкомпенсированная стадия болезни может проявляться:

- Снижением трудоспособности;

- Сухостью слизистых и кожных оболочек;

- Повышенной жаждой;

- Усилением аппетита;

- Головными болями;

- Образованием долго незаживающих ранок на конечностях;

- Онемением в руках и стопах, болезненными ощущениями в ногах при длительной ходьбе.

Выраженность симптоматики зависит и от того насколько повышен уровень сахара. При фиксировании вышеперечисленных признаков нужно пройти внеплановое обследование, на основании которого врач подберет или скорректирует лечение.

Как добиться перехода субкомпенсированной стадии в компенсированную

Основная цель лечения пациентов с сахарным диабетом – снижение повышенных показателей глюкозы.

Достигается это путем медикаментозной терапии, диеты, физической активностью и изменением режима дня. Диабетики должны понимать, что соблюдение всех этих условий зависит только от них.

При субкомпенсации сахарного диабета необходимо:

- Строго придерживаться диетотерапии. Из питания исключается мучная выпечка, жирные, жареные и слишком соленые блюда, сладости, быстро расщепляемые углеводы. Питаться нужно преимущественно вареной, тушеной, запеченной пищей, растительными и молочнокислыми продуктами. Обязательно нужно подсчитывать необходимые для нормальной деятельности организма калории;

- Ежедневно выполнять физические упражнения с умеренной нагрузкой на организм;

- Избегать психотравмирующих ситуаций;

- Высыпаться. Ночной отдых должен быть не менее 7 часов, в течение дня между работой нужно делать небольшие перерывы для отдыха.

Компенсировать происходящие в фазу субкомпенсации диабета патологические изменения невозможно без приема сахароснижающих лекарств. Выписать их больному должен врач, вид медикамента и его дозировка в каждом случае подбирается строго индивидуально.

От того насколько правильно будет соблюдаться лечение в субкомпенсированную стадию зависит не только общее самочувствие, но и вероятность перехода болезни в декомпенсацию.

В декомпенсированную фазу даже при приеме самых лучших лекарств и при соблюдении всех других рекомендаций врача невозможно полностью добиться обратного развития диабетических осложнений. То есть у пациентов с декомпенсацией всегда сохраняется повышенный риск развития критических состояний, при которых возможен летальный исход.

При сахарном диабете второго типа не исключается возможность достижения хороших показателей анализов без лекарственных средств. Для этого необходимо вовремя пройти обследование при появлении ухудшения в самочувствии и в дальнейшем выполнять все предложенные эндокринологом рекомендации.

При наследственной предрасположенности риск развития диабета снижается, если вести здоровый образ жизни, придерживаться диетотерапии, вовремя лечить инфекционные и соматические болезни.

Сахарный диабет 2 типа – диагноз, выставляемый миллионам людей. В последние годы количество пациентов увеличивается, что связывают в первую очередь с неправильным питанием, с влиянием стрессов и с гиподинамией. Исключив или минимизировав влияние перечисленных факторов на свой организм можно избежать не только диабета, но и многих других патологий.

Дата публикации 14 июня 2018Обновлено 23 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Эпидемия сахарного диабета (СД) длится уже достаточно долго.[9] По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1980 году на планете было около 150 миллионов человек, страдающих от СД, а в 2014 году — около 421 миллионов. К сожалению, тенденция к регрессу заболеваемости за последние десятилетия не наблюдается, и уже сегодня можно смело заявить, что СД является одним из распространённых и тяжёлых болезней.

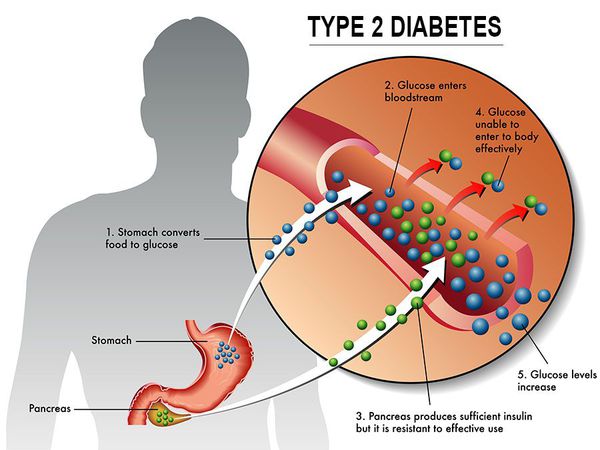

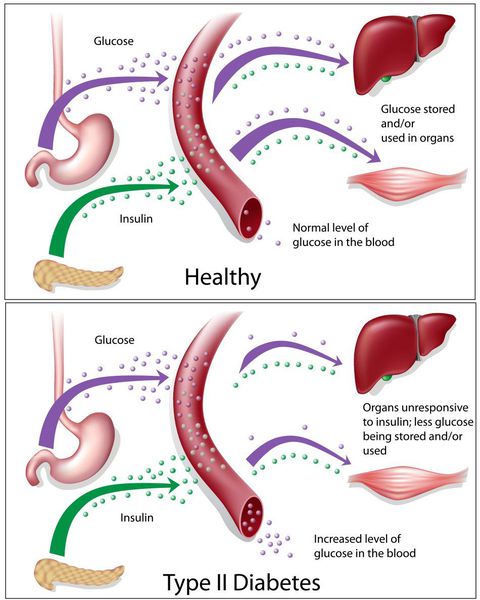

Сахарный диабет II типа — хроническое неинфекционное, эндокринное заболевание, которое проявляется глубокими нарушениями липидного, белкового и углеводного обменов, связанного с абсолютным или же относительным дефицитом гормона, производимого поджелудочной железой.

У пациентов с СД II типа поджелудочная железа продуцирует достаточное количество инсулина — гормона, регулирующего углеводный обмен в организме. Однако из-за нарушения метаболических реакций в ответ на действие инсулина возникает дефицит этого гормона.

Инсулиннозависимый СД II типа имеет полигенную природу, а также является наследственным заболеванием.

Причиной возникновения данной патологии является совокупность определённых генов, а её развитие и симптоматика определяется сопутствующими факторами риска, такими как ожирение, несбалансированное питание, низкая физическая активность, постоянные стрессовые ситуации, возраст от 40 лет.[1]

Нарастающая пандемия ожирения и СД II типа тесно связаны и представляют основные глобальные угрозы здоровью в обществе.[3] Именно эти патологии являются причинами появления хронических заболеваний: ишемической болезни сердца, гипертонии, атеросклероза и гиперлипидемии.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы сахарного диабета 2 типа

Чаще всего симптоматика при СД II типа выражена слабо, поэтому данное заболевание можно обнаружить благодаря результатам лабораторных исследований. Поэтому людям, относящимся к группе риска (наличие ожирения, высокого давления, различных метаболических синдромов, возраст от 40 лет), следует проходить плановое обследование для исключения или своевременного выявления болезни.

К основным симптомам СД II типа следует отнести:

- перманентную и немотивированную слабость, сонливость;

- постоянную жажду и сухость во рту;

- полиурию — учащённое мочеиспускание;

- усиленный аппетит (в период декомпенсации (прогрессирования и ухудшения) болезни аппетит резко снижается);

- кожный зуд (у женщин часто возникает в области промежности);

- медленно заживающие раны;

- затуманенное зрение;

- онемение конечностей.

Период декомпенсации заболевания проявляется сухостью кожи, снижением упругости и эластичности, грибковыми поражениями. В связи с аномально повышенным уровнем липидов возникает ксантоматоз кожи (доброкачественные новообразования).

У больных СД II типа ногти подвержены ломкости, потере цвета или же появлению желтизны, а 0,1 – 0,3% пациентов страдают липоидным некробиозом кожи (отложения жиров в разрушенных участках коллагенового слоя).

Помимо симптомов самого СД II типа дают о себе знать также симптомы поздних осложнений заболевания: язвы на ногах, снижение зрения, инфаркты, инсульты, поражения сосудов ног и другие патологии.

Патогенез сахарного диабета 2 типа

Основная причина возникновения СД II типа — это инсулинорезистентность (утрата реакции клеток на инсулин), обусловленная рядом факторов внешней среды и генетическими факторами, протекающая на фоне дисфункции β-клеток. Согласно исследовательским данным, при инсулинорезистентности снижается плотность инсулиновых рецепторов в тканях и происходит транслокация (хромосомная мутация) ГЛЮТ-4 (GLUT4).

Повышенный уровень инсулина в крови (гиперинсулинемия) приводит к уменьшению количества рецепторов на клетках-мишенях. Со временем β -клетки перестают реагировать на повышающийся уровень глюкозы. В итоге образуется относительный дефицит инсулина, при котором нарушается толерантность к углеводам.

Дефицит инсулина приводит к снижению утилизации глюкозы (сахара) в тканях, усилению процессов расщипления гликогена до глюкозы и образования сахара из неуглеводных компонентов в печени, тем самым повышая продукцию глюкозы и усугубляя гимергликемию — симптом, характеризующийся повышенным содержанием сахара в крови.

Окончания периферических двигательных нервов выделяют кальцитонин-подобный пептид. Он способствует подавлению секреции инсулина путём активизации АТФ-зависимых калиевых каналов (K+) в мембранах β-клеток, а также подавлению поглощения глюкозы скелетными мышцами.

Избыточный уровень лептина — главного регулятора энергетического обмена — способствует подавлению секреции инсулина, приводя к возникновению инсулинорезистентности скелетных мышц к жировой ткани.

Таким образом инсулинорезистентность включается в себя различные метаболические изменения: нарушение толерантности к углеводам, ожирение, артериальная гипертензия, дислипопротеидемия и атеросклероз. Главную роль в патогенезе этих нарушений играет гиперинсулинемия, как компенсаторное следствие инсулинорезистентности.[6]

Классификация и стадии развития сахарного диабета 2 типа

В настоящее время российские диабетологи классифицируют СД по степени тяжести, а также по состоянию углеводного обмена. Однако Международная Федерация диабета (МФД) довольно часто вносит изменения в цели лечения диабета и классификации его осложнений. По этой причине российские диабетологи вынуждены, постоянно изменять принятые в России классификации СД II типа по тяжести и степени декомпенсации заболевания.

Существуют три степени тяжести заболевания:

- I степень — наблюдаются симптомы осложнений, дисфункция некоторых внутренних органов и систем. Улучшение состояния достигается путём соблюдения диеты, назначается применение препаратов и инъекций.

- II степень — достаточно быстро появляются осложнения органа зрения, происходит активное выделение глюкозы с мочой, появляются проблемы с конечностями. Медикаментозная терапия и диеты не дают эффективных результатов.

- III степень – происходит выведение глюкозы и белка с мочой, развивается почечная недостаточность. В этой степени патология не поддаётся лечению.

По состоянию углеводного обмена выделяют следующие стадии СД II типа:

- компенсированная — нормальный уровень сахара в крови, достигнутый с помощью лечения, и отсутствие сахара в моче;

- субкомпенсированая — уровень глюкозы в крови (до 13,9 ммоль/л) и в моче (до 50 г/л) умеренный, при этом ацетон в урине отсутствует;

- декомпенсированная — все показатели, характерные для субкомпенсации, значительно повышены, в моче обнаруживается ацетон.

Осложнения сахарного диабета 2 типа

К острым осложнениям СД II типа относятся:

- Кетоацидотическая кома — опасное состояние, при котором происходит тотальная интоксикация организма кетоновыми телами, а также развивается метаболический ацидоз (увеличение кислотности), острая печёночная, почечная и сердечно-сосудистая недостаточность.

- Гипогликемическая кома — состояние угнетения сознания, развивающееся при резком уменьшении содержания глюкозы в крови ниже критической отметки.

- Гиперосмолярная кома — данное осложнение развивается в течение нескольких дней, в результате которого нарушается метаболизм, клетки обезвоживаются, резко увеличивается уровень глюкозы в крови.

Поздними осложнениями СД II типа являются:

- диабетическая нефропатия (патология почек);

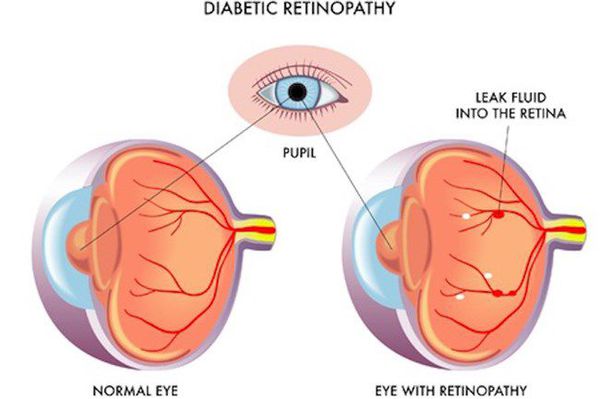

- ретинопатия (поражение сетчатки глаза, способное привести к слепоте);

- полинейропатия (поражение периферических нервов, при котором конечности теряют чувствительность);

- синдром диабетической стопы (образование на нижних конечностях открытых язв, гнойных нарывов, некротических (отмирающих) тканей).

Диагностика сахарного диабета 2 типа

Для того чтобы диагностировать СД II типа необходимо оценить симптомы болезни и провести следующие исследования:

- Определение уровня глюкозы в плазме крови. Кровь берётся из пальца, натощак. Положительный диагноз СД II типа устанавливается в случае наличия глюкозы свыше 7,0 ммоль/л при проведении анализа два или более раза в разные дни. Показатели могут изменяться в зависимости от физической активности и употребления пищи.

- Тест на гликированный гемоглобин (HbAc1). В отличие от показателей уровня сахара в крови, уровень HbAc1 меняется медленно, поэтому данный анализ является надёжным методом диагностики, а также последующего контроля заболевания. Показатель выше 6,5% свидетельствует о наличии СД II типа.

- Анализ мочи на глюкозу и ацетон. У пациентов с СД II типа в суточной моче содержится глюкоза, её определяют только при условии повышенного уровня глюкозы в крови (от 10 ммоль/л). Присутствие в урине трёх-четырёх «плюсов» ацетона также свидетельствует о наличии СД II типа, тогда как в моче здорового человека данное вещество не обнаруживается.

- Анализ крови на толерантность к глюкозе. Предполагает определение концентрации глюкозы спустя два часа после приёма натощак стакана воды с растворённой в нём глюкозой (75 г). Диагноз СД II типа подтверждается, если первоначальный уровень глюкозы (7 ммоль/л и более) после выпитого раствора повысился минимум до 11 ммоль/л.

Лечение сахарного диабета 2 типа

Лечение СД II типа предполагает решение основных задач:

- компенсировать недостаток инсулина;

- скорректировать гормонально-метаболические нарушения;

- осуществление терапии и профилактики осложнений.

Для их решения применяется следующие методы лечения:

- диетотерапия;

- физические нагрузки;

- применение сахароснижающих препаратов;

- инсулинотерапия;

- хирургическое вмешательство.

Диетотерапия

Диета при СД II типа, как и обычная диета, предполагает оптимальное соотношение основных веществ, содержащихся в продуктах: белки должны составлять 16% суточного рациона, жиры — 24%, а углеводы — 60%. Отличие диеты при диабете II типа заключается в характере потребляемых углеводов: рафинированные сахара заменяются медленно усваиваемыми углеводами. Так как данное заболевание возникает у полных людей, потеря веса является важнейшим условием, нормализующим содержание глюкозы в крови. В связи с этим рекомендована калорийность диеты, при которой пациент еженедельно будет терять 500 г массы тела до момента достижения идеального веса. Однако при этом еженедельное уменьшение веса не должно превышать 2 кг, в противном случае это приведёт к избыточной потере мышечной, а не жировой ткани. Количество калорий, необходимое для суточного рациона пациентов с СД II типа, рассчитывается следующим образом: женщинам нужно умножить идеальный вес на 20 ккал, а мужчинам — на 25 ккал.

При соблюдении диеты необходимо принимать витамины, так как во время диетотерапии происходит избыточное выведение их с мочой. Нехватку витаминов в организме можно компенсировать при помощи рационального употребления полезных продуктов, таких как свежая зелень, овощи, фрукты и ягоды. В зимние и весенние периоды возможен приём витаминов в дрожжевой форме.

Физическая нагрузка

Верно подобранная система физических упражнений, с учётом течения заболевания, возраста и присутствующих осложнений, способствует значительному улучшению состояния больного СД. Эта методика лечения хороша тем, что необходимость применения инсулита практически отпадает, так как во время физических нагрузок глюкоза и липиды сгорают без его участия.

Лечение сахароснижающими препаратами

На сегодняшний день используют производные сахароснижающих препаратов:

- сульфонилмочевины (толбутамид, глибенкламид);

- бигуаниды, снижающие глюконеогенез в печени и повышающие чувствительность мышц и печени к инсулину (метформин);

- тиазолидиндионы (глитазоны), схожие по свойствам с бигуанидами (пиоглитазон, росиглитазон);

- ингибиторы альфа-глюкозидаз, снижающие темпы всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте (акарбоза);

- агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, стимулирующие синтез и секрецию инсулина, снижающие продукцию глюкозы печенью, аппетит и массу тела, замедляющие эвакуацию пищевого комка из желудка (эксенатид, лираглутид);

- ингибиторы депептидил-пептидазы-4, также стимулирующие синтез и секрецию инсулина, снижающие продукцию глюкозы печенью, не влияющие на скорость эвакуации пищи из желудка и оказывающие нейтральное действие на массу тела (ситаглиптин, вилдаглиптин);

- ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины), снижающие реабсорбцию (поглощение) глюкозы в почках, а также массу тела (дапаглифлозин,эмпаглифлозин).

Инсулинотерапия

В зависимости от тяжести болезни и возникающих осложнений врач назначает приём инсулина. Данный метод лечения показан примерно в 15-20% случаев. Показаниями к применению инсулинотерапии являются:

- быстрая потеря веса без видимой на то причины;

- возникновение осложнений;

- недостаточная эффективность других сахароснижающих препаратов.

Хирургическое лечение

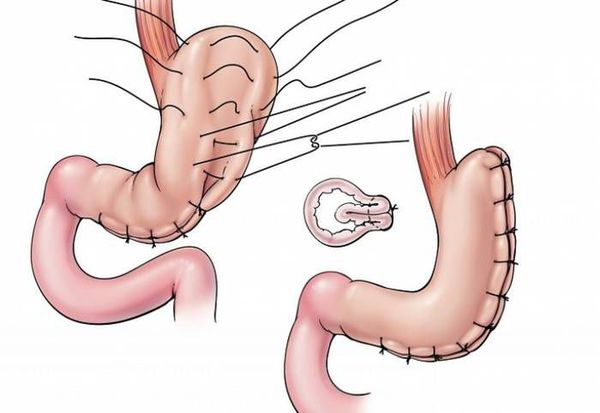

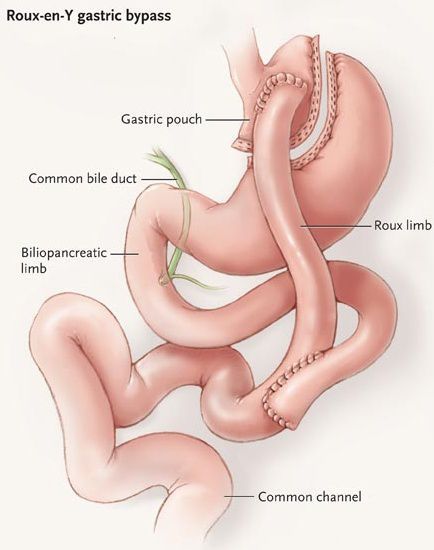

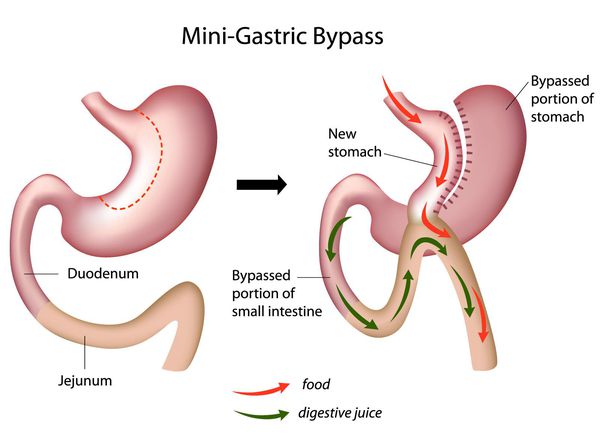

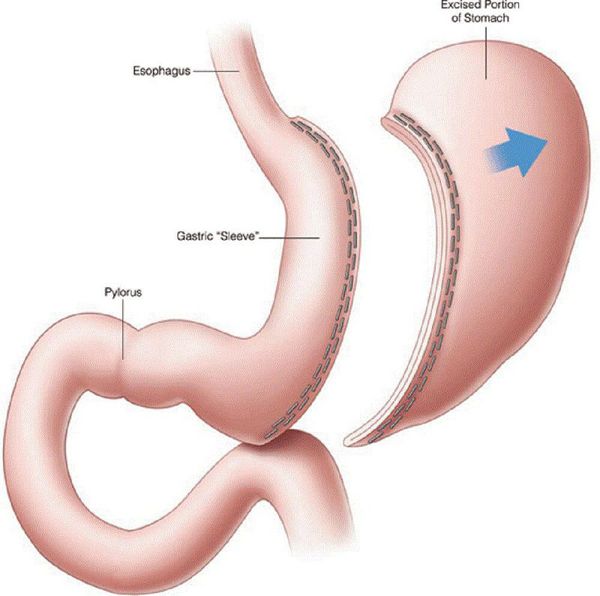

Несмотря на множество гипогликемических препаратов, остаётся не решённым вопрос об их правильной дозировке, а также о приверженности пациентов к выбранному методу терапии. Это, в свою очередь, создаёт трудности при достижении длительной ремиссии СД II типа. Поэтому всё большую популярность в мире получает оперативная терапия данного заболевания — бариатрическая или метаболическая хирургия. МФД считает данный метод лечения пациентов с СД II типа эффективным. В настоящее время в мире проводится более 500 000 бариатрических операций в год. Существует несколько видов метаболической хирургии, самыми распространёнными являются шунтирование желудка и мини гастрошунтирование.[4]

Шунтирование желудка по Ру

Во время шунтирования, желудок пересекается ниже пищевода таким образом, чтоб его объём сократился до 30 мл. Оставшаяся большая часть желудка не удаляется, а заглушается, предотвращая попадание в неё пищи.[5] В результате пересечения образуется маленький желудок, к которому затем пришивается тонкая кишка, отступив 1 м от её окончания. Таким образом пища будет прямиком попадать в толстую кишку, при этом обработка её пищеварительными соками снизится. Это, свою очередь, провоцирует раздражение L-клеток подвздошной кишки, способствующее снижению аппетита и увеличению роста клеток, синтезирующих инсулин.

Мини шунтирование желудка

Главное отличие минигастрошунтирования от классического шунтирования желудка — сокращение количества анастомозов (соединений отрезков кишки).[2] При выполнении традиционной операции накладывается два анастомоза: соединение желудка и тонкой кишки и соединение разных отделов тонкой кишки. При минигастрошунтировании анастомоз один — между желудком и тонкой кишкой. Благодаря малому объёму вновь сформированного желудка и быстрому поступлению еды в тонкую кишку у пациента возникает чувство насыщения даже после приёма незначительных порций пищи.

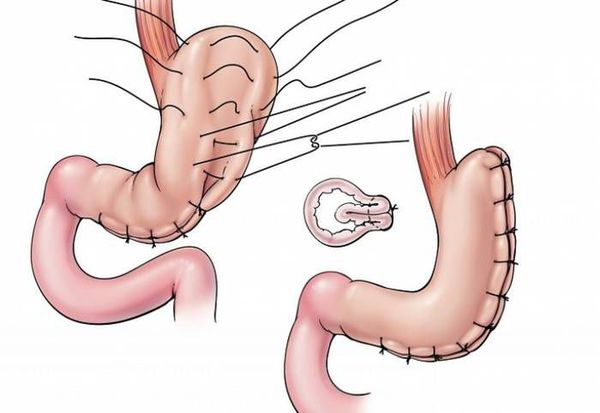

К другим видам бариатрической хирургии относятся:

- гастропликация — ушивание желудка, предотвращающее его растягивание;[8]

- рукавная гастропластика (иначе её называют лапароскопической продольной резекцией желудка) — отсечение большей части желудка и формирование желудочной трубки объёмом 30 мл, которое способствует быстрому насыщению, а также позволяет избежать соблюдения строгой диеты;

- бандажирование желудка — уменьшение объёма желудка с помощью специального кольца (бандажа), накладывающегося на верхнюю часть желудка (данное вмешательство обратимо).

Противопоказания к проведению хирургического лечения — наличие у пациента эзофагита (воспаления слизистой оболочки пищевода), варикозного расширения вен пищевода, портальной гипертенззи, цирозща печени, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, хронического панкреатита, беременности, алкоголизма, тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой системы или психических расстройств, а также длительное применение гормональных препаратов.

Прогноз. Профилактика

К сожалению, полностью излечитьс