Сахарный диабет при акромегалии причины

Вторичный сахарный диабет (СД) является частым осложнением акромегалии, распространенность которого достигает 10—68% [1, 2] и зависит от возраста, длительности и активности акромегалии [3, 4], а также от вида лечения [5]. Хотя механизмы развития СД при акромегалии до конца не изучены, полагают, что основной патогенетический механизм — инсулинорезистентность (ИР). В этом отношении он подобен СД 2-го типа (СД2) и тем не менее его распространенность значительно выше, чем СД2 — 8,3% [6].

Цель настоящего исследования — изучить распространенности СД среди больных акромегалией, проживающих в Московской области (МО).

Материалом исследования служили данные обследования 93 больных акромегалией, проживающих в МО (табл. 1).

Больным без СД проводили пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), в ходе которого определяли уровень СТГ натощак и через каждые 30 мин в течение 2 ч после введения 75 г глюкозы. Для диагностики СД оценивался уровень глюкозы натощак и через 120 мин после нагрузки глюкозой.

Активность акромегалии оценивали по критериям Международного консенсуса 2009 г. [7]. Критериями активности акромегалии у больных без СД, не получающих лечение аналогами соматостатина (АСС), были увеличение уровня ИРФ-1 выше поло-возрастной нормы, а также отсутствие снижения уровня СТГ при ПГТТ <2,7 мЕд/л. Если больной акромегалией в отсутствие СД получал лечение АСС (октреотид пролонгированного действия в биодеградирующих микросферах), то критерием активности заболевания являлось увеличение уровня ИРФ-1 выше поло-возрастной нормы, а также увеличение среднего уровня СТГ выше 6,8 мЕд/л в пробах крови через каждые 30 мин в течение 2 ч. Критериями активности акромегалии у больных акромегалией и СД являлось увеличение уровня ИРФ-1 выше поло-возрастной нормы, а также увеличение среднего уровня СТГ выше 6,8 мЕд/л.

Акромегалия считалась контролируемой (фаза ремиссии) при наличии нормальных значений СТГ и ИРФ-1 и неконтролируемой (активной) — при повышении уровня хотя бы одного из этих показателей [7].

Длительность акромегалии определялась с момента появления первых жалоб на изменение внешности.

В обследуемой группе у 24 больных СД был выявлен до диагностики акромегалии. Остальным 69 больным проводилось исследование уровня гликемии натощак или в ходе ПГТТ. Диагноз СД устанавливался, если уровень глюкозы плазмы натощак (ГПН) превышал 7 ммоль/л не менее чем при 2 повторных определениях. Если ГПН была в пределах 6,1—7,0 ммоль/л, обследуемому проводили ПГТТ для диагностики нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ), нарушенной гликемии натощак (НГН) и СД. Диагнозы ранних нарушений углеводного обмена (РНУО — НТГ и НГН) и СД устанавливали в соответствии с рекомендациями ВОЗ [8].

Уровни СТГ определяли методом планшетного двухслойного иммунорадиометрического анализа (сэндвич-ИФА) («Immunotech A Beckman coulter company», Франция).

Уровни ИРФ-1 определяли радиоиммунометрическим методом (тест-система той же фирмы). Концентрацию глюкозы в плазме исследовали на биохимическом анализаторе Hitachi 912, «Hoffmann-La Roche Ltd/Roche Diagnostics GmbH» (Швейцария—Германия).

Для сравнения распространенности впервые выявленного СД использовались данные скрининга среди взрослого населения двух муниципальных образований Московской области (МО) (Луховицкий район и г. Жуковский) в 2006 г., а также данные скрининга среди групп риска нарушений углеводного обмена в Каширском, Можайском и Коломенском районах МО. Сравниваемые группы были стратифицированы по возрасту и индексу массы тела (ИМТ). Характеристика сравниваемых групп представлена в табл. 2.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программ SPSS версия 13,4 для Windows. Результаты представлены в виде целых чисел и процентов. Для сравнения непарных показателей использовались тесты χ2, Манна—Уитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Из 93 обследованных больных акромегалией у 24 (25,8%) СД был выявлен до диагностики акромегалии, и у 24 (25,8%) — в ходе скрининга. В итоге общая распространенность СД среди больных акромегалией составила 51,6%, что соответствует данным других исследований [1, 2], но значительно превышает распространенность СД2 в популяции МО (2,3%) [9] и в мире (8,3%) [6].

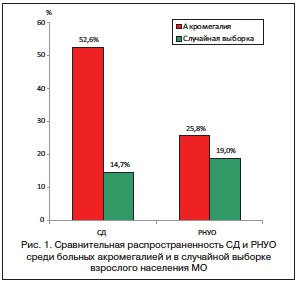

У женщин распространенность СД была выше, чем у мужчин (55,1 и 33,5% соответственно, p<0,05) и увеличивалась с возрастом: с 14,3 (36—45 лет) до 48,3% (старше 56 лет) (p<0,05). Распространенность СД увеличивалась в зависимости от длительности акромегалии: менее 8 лет — 40,6%, 9—15 лет — 52,2%, более 15 лет — 60,5%. У 69 больных акромегалией, у которых до настоящего обследования СД не был выявлен, проводили ПГТТ с целью исключения РНУО или бессимптомного СД. В результате бессимптомный СД был выявлен у 24 (34,8%) из 69 больных, что превышает распространенность бессимптомного СД2 среди случайной выборки взрослого населения МО в 4 раза и в группе риска СД2 в популяции в 1,5 раза (рис. 1). Рисунок 1. Распространенность бессимптомного СД при скрининге среди больных акромегалией, в случайной выборке МО и в группах риска.

Рисунок 1. Распространенность бессимптомного СД при скрининге среди больных акромегалией, в случайной выборке МО и в группах риска.

При акромегалии распространенность впервые выявленного (бессимптомного) СД у женщин оказалась выше, чем у мужчин (37,5 и 23,1% соответственно). В группе риска распространенность впервые выявленного СД2 у женщин выше, чем у мужчин (25,3 и 20,0% соответственно) [10]. Данные результаты свидетельствуют о том, что любые факторы риска (гиперпродукция СТГ в случае акромегалии или традиционные для СД) реализуют свой эффект у женщин несколько чаще, чем у мужчин.

С возрастом частота развития вторичного СД повышается, что согласуется с данными о распространенности СД2 в большинстве этнических групп [11, 12], а также с результатами скрининга случайной выборки и групп риска в МО (рис. 2). Рисунок 2. Распространенность вторичного СД в зависимости от возраста в трех скрининговых группах (больные акромегалией (а), случайная выборка взрослого населения МО (б) и группа риска развития СД2 среди взрослого населения МО (в).

Рисунок 2. Распространенность вторичного СД в зависимости от возраста в трех скрининговых группах (больные акромегалией (а), случайная выборка взрослого населения МО (б) и группа риска развития СД2 среди взрослого населения МО (в).

Оценка распространенности вторичного СД при акромегалии в зависимости от длительности течения акромегалии, активности заболевания и лечения АСС проводилась у 93 обследуемых больных акромегалией, включая тех, у кого СД был выявлен до диагностики акромегалии.

При длительности акромегалии менее 8 лет СД был выявлен у 40,6% больных, при длительности от 9 до 15 лет — у 52,2%, а при длительности более 15 лет — у 60,5%. Таким образом, с увеличением длительности акромегалии заболеваемость СД возрастает, что согласуется с данными международных исследований [3].

Распространенность СД в зависимости от активности акромегалии распределилась следующим образом: в группе больных с неконтролируемой акромегалией (в активной фазе) — 49,2%, в группе больных с контролируемой акромегалией (в фазе ремиссии) — 57,1% (p>0,05). Возраст больных и длительность течения акромегалии, а также наличие лечения АСС в этих подгруппах были сопоставимы.

1. Акромегалия является фактором риска вторичного СД, и его распространенность среди больных акромегалией существенно выше (51,6%), чем СД2 среди населения с факторами риска диабета (22,0%).

2. Распространенность СД при акромегалии увеличивается с возрастом и длительностью акромегалии, выше у женщин и не зависит от активности заболевания в момент обследования.

3. Лечение аналогами соматостатина не влияет на частоту развития СД, что косвенно указывает на отсутствие у этих препаратов диабетогенного и антидиабетогенного действия.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования — А.В. Древаль, И.В. Триголосова.

Сбор и обработка материала — А.В. Виноградова.

Статистическая обработка данных — А.В. Виноградова, И.В. Триголосова.

Написание текста — И.В. Триголосова.

Редактирование — А.В. Древаль, И.А. Иловайская.

Акромегалия (в переводе с греч. akron – конечность, megas – большой) характеризуется, прежде всего, увеличением конечностей, и имеет очень медленное течение. Встречается акромегалия обычно у лиц в возрасте от 20 до 30 лет. Это сравнительно редко встречающееся заболевание наблюдается и у детей, и у пожилых людей. Акромегалия является следствием аденомы, которая растёт из эозинофильных клеток передней доли гипофиза.

Различают два типа больных акромегалией: так называемые type en large («широкий» тип) и type en long («длинный» тип). Возможно, что «длинный» тип акромегалии формируется преимущественно в тот период, когда эпифизарные линии ещё не закрылись, а «широкий» — когда болезнь возникла при закрытых эпифизарных линиях. Чаще же встречается смешанный тип.

Клиника акромегалии

В резко выраженных случаях болезнь, в основном, характеризуется увеличением конечностей, усилением роста (в длину, ширину или в обоих направлениях), увеличением внутренних органов в объёме, наличием резких изменений, главным образом гиперпластического характера, со стороны костного скелета, изменениями со стороны головного мозга, органов зрения, адинамией и, что особенно важно,- резкими деструктивными изменениями турецкого седла, вызываемыми растущей опухолью гипофиза.

При первом взгляде эндокринолога на больного, страдающего акромегалией, складывается впечатление, что человек находится под увеличительным стеклом. Голова большая, надбровные дуги выдаются вперёд, нижняя челюсть также выдвинута вперёд, зубы раздвинуты, вследствие выпячивания вперёд нижней челюсти (так называемый «прогнатизм») нарушается прикус, наблюдается макроглоссия (язык увеличивается в размере), утолщаются губы, нижняя губа отвисает, нос увеличивается в объёме и делается мясистым, уши тоже могут увеличиваться (наблюдается не у всех больных), лицо делается грузным, несколько одутловатым, черты лица укрупняются, кости черепа утолщаются. Затылочные и теменные бугры резко выдаются вперёд, грудная клетка увеличивается в объёме, рёбра становятся толще, межрёберные промежутки шире обычного, вся грудная клетка может стать бочкообразной.

Отмечается небольшой кифоз позвоночника. Кисть делается больше, пальцы удлиняются и утолщаются, рука становится объёмистее – кольца с пальцев не снимаются. То же самое наблюдается со стопами – обувь не разнашивается, а, наоборот, становится теснее, и больному приходится один-два раза в год приобретать себе ботинки большего размера. Акромегалия характеризуется тем, что весь костный скелет увеличивается в объёме, наравне с ним утолщаются и мягкие ткани.

Слизистые оболочки также утолщаются, голос грубеет из-за изменения голосовых связок. Кожа утолщается и становится морщинистой, суховатой, иногда серовато-жёлтой. Иногда наблюдается повышенная потливость. Волосы на теле растут всюду, сильно утолщены.

Со стороны внутренних органов отмечается так называемая спланхномегалия (увеличение внутренних органов в объёме). Так, объём сердца, печени, почек, селезёнки, желудка, кишечника, мозга, половых и прочих органов заметно увеличивается. Отдельные клеточные элементы органов также увеличиваются в объёме. То же касается и мускулатуры, которая вначале утолщается.

Отмечается нарастание физической силы, в дальнейшем сменяющееся значительной мышечной слабостью. У женщин увеличиваются в объёме молочные железы, иногда при этом начинает выделяться молоко. Половые железы также увеличиваются в объёме, но половое влечение и потенция падают.

Очень важным является увеличение в объёме и нарушение целости турецкого седла (разрушаемого растущей опухолью), а также нарушение зрения (ограничение полей зрения в виде битемпоральной гемианопсии как результат давления растущей опухоли на зрительный перекрёст).

Изменения в крови характеризуются явлениями анемии, эозинофилии, иногда наблюдается лимфоцитоз. Впрочем, изменения эти непостоянны.

Основной обмен обычно несколько повышен. Граница усвояемости углеводов снижена, и у 25% больных отмечается длительная гипергликемия и глюкозурия, переходящие в так называемый акромегалический сахарный диабет. Уже давно клиницисты обратили внимание на то, что больные акромегалией с гипофизарным диабетом резистентны к инсулину. Эта резистентность к инсулину снижается после проведения глубокой рентгенотерапии гипофиза.

Со стороны нервной системы у лиц с акромегалией отмечаются головокружения, бессонница, изменение психики (вялость, апатия), иногда чрезвычайно сильные головные боли с рвотой, – растущая опухоль приводит к таким последствиям, как нарушения мозгового кровообращения, повышение внутримозгового давления и т. д.

Лечением акромегалии должны заниматься специалисты. К поиску врача в данной ситуации нужно отнестись крайне внимательно в связи с относительно малой распространенностью данного заболевания, а следовательно отсутствием достаточного опыта у врачей-клиницистов. Вот почему некоторые пациенты при столкновении в подобной проблемой обращаются в клиники Германии, где развитие медицины находится на высоком уровне. Однако это не означает вовсе, что найти грамотного специалиста в проживаемой области будет невозможно.

Многие больные жалуются на ревматоидные боли в костях и суставах. Следует отметить, что увеличение кистей рук и ног даже с утолщением эпифизов трубчатых костей, если при этом нет увеличения и укрупнения конечностей лица (нижняя челюсть, нос, скулы и пр.), не характерны для акромегалии.

Источник: «Эндокринология 1985 год».

Оставь комментарий, и получи ПОДАРОК!

Поделиться с друзьями:

Читать на эту тему ещё:

Source: endokrinoloq.ru

Различные нарушения углеводного обмена (НУО) являются частыми осложнениями акромегалии, их распространенность достигает 10–80% [1–3]. В структуре всех НУО распространенность сахарного диабета (СД) составляет 19–56%, ранних НУО (РНУО) – 16–46%, что в 3–4 раза превышает популяционную распространенность [4–8]. Подобные результаты были получены в исследовании, проведенном в 2010–2012 гг. в Московской области (МО). В нем было обнаружено, что распространенность СД составила 52,6%, а РНУО – 25,8%, что в 4 и в 1,3 раза соответственно превышало распространенность СД 2-го типа и РНУО в случайной выборке взрослого населения МО (рис. 1) [9].

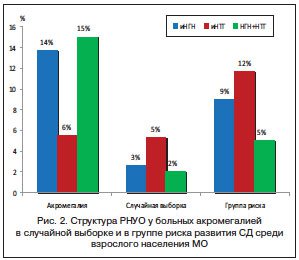

При детальной оценке распространенности различных видов РНУО (изолированной нарушенной гликемии натощак (иНГН), изолированной нарушенной толерантности к глюкозе (иНТГ)) и СД в исследовании М. Stelmachowska-Banas et al. было обнаружено, что СД встречался в 20% случаев акромегалии, в 19% – НГН, в 15% – НТГ [10]. В работе А. Espinosa de los Monteros НУО наблюдались у 72% пациентов, в структуре которых НГН составила 9%, НТГ – 36%, СД – 32% [11]. По результатам исследования структуры распространенности РНУО в МО, полученным в 2012 г., было выявлено, что распространенность иНГН и комбинации НГН и НТГ (НГН+НТГ) составила 14 и 15% соответственно, а иНТГ наблюдалась более чем в 2 раза реже (6%). Данные закономерности распространенности отличаются от распространенности различных форм РНУО в случайной выборке населения МО и в группе риска развития СД 2-го типа, где распространенность иНТГ в 1,6 и 1,3 раза выше соответственно, чем иНГН, и в 2,5 и 2,4 раза выше соответственно, чем НГН+НТГ (рис. 2) [3].

Можно выделить 2 класса факторов риска развития СД при акромегалии: общепопуляционные (возраст, женский пол, наличие артериальной гипертензии, отягощенный анамнез по СД 2-го типа) [2, 8, 9, 12] и специфические для акромегалии (длительность и активность заболевания, проводимое лечение) [9, 13, 14]. По данным, основанным на исследовании факторов риска развития СД у 97 больных акромегалией в МО, возраст, индекс массы тела и инсулиноподобный ростовой фактор-1 (ИРФ-1) были независимыми предикторами развития СД [13].

Итак, распространенность СД и РНУО при акромегалии существенно выше, чем в популяции. Знание закономерностей распространенности вторичных НУО при акромегалии в зависимости от пола, возраста, длительности течения болезни и лечения аналогами соматостатина (АСС), сравнение с популяционными данными позволяют составить более детальное представление об особенностях, связанных с вторичным характером НУО, и механизмах их развития.

Особенности развития инсулинорезистентности и гиперинсулинемии при акромегалии

Противоположное действие соматотропного гормона (СТГ) и ИРФ-1 на основные пути метаболизма глюкозы обеспечивает гетерогенность механизмов развития вторичного СД и СД 2-го типа. В жировой ткани СТГ стимулирует липолиз, что ведет, с одной стороны, к увеличению липотоксичности, с другой стороны, к повышению количества субстратов для глюконеогенеза и, соответственно, увеличению продукции глюкозы печенью. В мышечной ткани СТГ снижает элиминацию глюкозы и гликолиз [15]. Интересно, что данные нарушения уже наблюдаются у больных акромегалией с нормальной толерантностью к глюкозе [16, 17]. В противоположность СТГ, ИРФ-1, стимулируя активность гибридных ИРФ-1 / инсулиновых рецепторов, снижает липолиз, мышечную и печеночную инсулинорезистентность (ИР), а также стимулирует секрецию инсулина (рис. 3) [18, 19]. Более того, описано, что введение ИРФ-1 больным с контролируемой акромегалией ведет к снижению ИР и уровня глюкозы, что связано, по всей вероятности, с антагонистическим действием ИРФ-1 на рецепторы к СТГ [20].

Для больных с активной акромегалией в условиях гиперсекреции СТГ более характерна выраженная ИР по сравнению с больными, находящимися в состоянии ремиссии [21], или с популяционной группой [6, 22]. Тем не менее исследований, подтверждающих прямую взаимосвязь между активностью заболевания и ИР, немного [23–25]. В недавно опубликованной работе Niculescu-2013 было показано, что ИРФ-1 в большей степени, чем СТГ коррелирует с индексами ИР и инсулиночувствительности (ИЧ) (НОМА, Matsuda, QUICKI) [24]. С учетом патофизиологических эффектов ИРФ-1 (стимуляция элиминации глюкозы, секреции инсулина) данные результаты, по всей вероятности, могут быть объяснены конкурирующим ингибированием рецепторов инсулина в условиях супрафизиологической секреции ИРФ-1 [26]. C другой стороны, еще в 1967 г. было показано, что у больных с активной стадией акромегалии, не страдающих диабетом, секреция инсулина повышается в ответ на углеводную нагрузку, причем степень стимуляции секреции инсулина при углеводной нагрузке прямо пропорциональна активности заболевания [27]. В дальнейшем в многочисленных исследованиях было показано, что у больных с активной стадией акромегалии наблюдается как повышение уровня инсулина натощак, так и увеличение инсулинемии в ходе перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) [28].

Таким образом, при акромегалии ИР, вызванная гиперсекрецией СТГ, в определенной степени компенсируется повышением секреции инсулина, обусловленной гиперсекрецией ИРФ-1. Этим можно объяснить умеренные, легко компенсируемые НУО при СД, возникающие у больных акромегалией, и иногда – его обратное развитие после хирургического удаления опухоли гипофиза [28].

Влияние различных видов терапии на углеводный обмен при акромегалии

Различные виды терапии могут по-разному влиять на углеводный обмен при акромегалии [29]. Описано, что на фоне хирургического лечения наблюдается снижение ИР [19, 28, 30], что зачастую ведет к нормализации углеводного обмена. В исследовании, проведенном среди 10 больных с впервые выявленной акромегалией в МО в 2014 г., было выявлено, что из 7 больных с НУО (2 – СД и 5 – РНУО) 6 больных достигли нормогликемии через 6 мес. после проведения хирургического лечения и лишь у 1 больного сохранялись РНУО [28]. Причем при обследовании данных больных в течение 6 мес. наиболее выраженные изменения показателей ИЧ отмечались в течение первых 3-х мес. наблюдения, что диктует необходимость своевременного контроля уровня гликемии и проведения ПГТТ через 3 мес. после хирургического лечения акромегалии.

Необходимо отметить, что наиболее внимательно и часто следует контролировать уровень гликемии у больных акромегалией, находившихся на терапии сахароснижающими препаратами до проведения хирургического лечения, в связи с возможностью развития гипогликемии, связанной как со снижением ИР, и, соответственно, усилением их сахароснижающего действия, так и с возможным развитием вторичной надпочечниковой недостаточности после проведенного хирургического лечения.

В случае невозможности или неэффективности хирургического лечения для медикаментозной терапии акромегалии в настоящее время применяются 2 типа препаратов, снижающих активность заболевания: АСС пролонгированного действия (октреотид и пасиреотид) и блокатор рецепторов СТГ – пегвисомант.

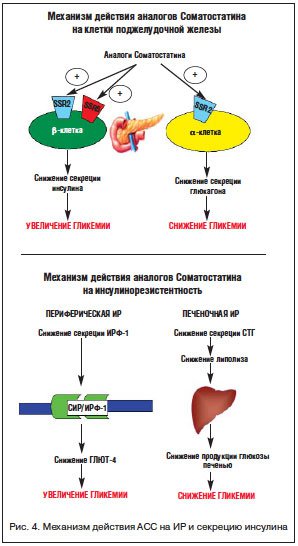

Механизм действия АСС заключается в активации соматостатиновых рецепторов (sst), причем октреотид стимулирует преимущественно активность sst 2-го типа (sst2), а пасиреотид – преимущественно sst 5-го типа (sst5).

Недавно было выяснено, что как на α-, так и на β–клетках поджелудочной железы также есть sst, причем на β-клетках – 2 (sst2) и 5 (sst5) типов, а на α-клетках – sst2. Действие АСС на клетки поджелудочной железы разнонаправлено: активация sst β-клеток обеспечивает снижение секреции инсулина, а активация sst α-клеток – снижение секреции глюкагона [31, 32]. Также АСС действуют на ИР. Снижение секреции ИРФ-1 на фоне терапии АСС ведет к уменьшению активности гибридного рецептора ИРФ-1 / инсулина в периферических тканях, снижению количества транспортеров глюкозы 4 (ГЛЮТ–4) и увеличению гликемии. С другой стороны, снижение секреции СТГ обеспечивает замедление липолитических процессов, что ведет к уменьшению продукции глюкозы печенью (рис. 4).

В ряде клинических исследований также было обнаружено, что АСС уменьшают ИР, но при этом ведут к снижению секреции инсулина, что в некоторых случаях может приводить к ухудшению углеводного обмена при акромегалии [13, 28, 33–36]. В одном из последних исследований, посвященных данной проблеме, было продемонстрировано повышение уровней глюкозы плазмы натощак (ГПН), гликированного гемоглобина (HbA1c), гликемии в ходе ПГТТ, несмотря на снижение ИР на фоне терапии АСС. Важно отметить, что в данном исследовании было обнаружено повышение уровня ИЧ (QUICKI и Matsuda индексов) и снижение уровня инсулина плазмы натощак (ИПН) и инсулинемии в ходе ПГТТ. Данные изменения наблюдались у всех больных, независимо от состояния активности заболевания. Интересно, что количество больных с нормогликемией было в 2 раза больше в группе больных с неконтролируемой акромегалией на фоне терапии АСС, чем в группе больных, достигших ремиссии заболевания [13]. В другом исследовании, проведенном в 2003 г., при оценке гликемии у больных акромегалией с отсутствием НУО в ходе ПГТТ были обнаружены увеличение показателей гликемии через 120 мин после перорального введения глюкозы и повышение уровня HbA1c. Более того, была выявлена зависимость между ухудшением показателей глюкозы в ходе ПГТТ и снижением уровня инсулина, особенно в течение первых 30 мин теста [14].

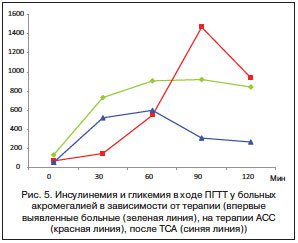

В исследовании, проведенном в 2013 г. в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» среди больных акромегалией без ранее выявленного СД и РНУО, было обнаружено, что у больных с впервые выявленной акромегалией уровень инсулинемии как натощак, так и в ходе ПГТТ был наибольшим; у больных, перенесших хирургическое лечение, пик секреции инсулина наблюдался на 60-й мин ПГТТ, а у больных, получающих терапию АСС, уровень ИПН был самый низкий, и практически отсутствовала первая фаза секреции инсулина (рис. 5).

Причем частота развития различных НУО у больных акромегалией, контролируемой на фоне терапии октреотидом, достигала 90%, в то время как среди больных, достигших ремиссии после хирургического лечения акромегалии, не превышала 20% [37]. При оценке динамики состояния углеводного обмена, проведенной среди 10 больных с впервые выявленной акромегалией, было выявлено, что из 9 пациентов с нормогликемией у 2 больных развились РНУО через 3 мес. терапии АСС, и у 1 больного СД трансформировался в РНУО через 6 мес. терапии АСС [28].

Несмотря на то, что в некоторых работах было подтверждено негативное действие АСС на углеводный обмен при акромегалии [28, 30, 34], метаанализ 31 исследования, проведенного с 1987 по 2008 г., включающего 690 больных, показал, что терапия октреотидом ведет к снижению секреции инсулина, но при этом значимых изменений уровня ГПН и HbA1c не происходит [33]. При оценке динамики распространенности НУО среди больных акромегалией, получающих терапию АСС, было обнаружено, что у 25% больных отмечалось улучшение состояния углеводного обмена, у 46% изменений не произошло и у 29% наблюдалось прогрессирование НУО [33].

При сравнительном исследовании влияния октреотида и пасиреотида на углеводный обмен у 358 больных акромегалией было выявлено, что ухудшение углеводного обмена чаще наблюдалось на фоне терапии пасиреотидом (57,3 и 21,7% соответственно) [38]. В настоящее время проводятся мультицентровые исследования причин ухудшения состояния углеводного обмена на фоне терапии пасиреотидом. По предварительным данным, выраженный диабетогенный эффект пасиреотида объясняется стимуляцией sst5 поджелудочной железы, незначительной стимуляцией sst2, что ведет к более значимому снижению секреции инсулина, и отсутствием подавления секреции глюкагона [39].

Пегвисомант, препарат, блокирующий рецепторы к СТГ, улучшает состояние углеводного обмена у больных акромегалией в связи со снижением ИР и отсутствием подавляющего действия на секрецию инсулина [40, 41]. Интересно отметить, что добавление пегвисоманта к терапии АСС ведет к стабилизации показателей гликемии, нарушенной на фоне монотерапии АСС, к дальнейшему улучшению показателей компенсации углеводного обмена при отмене АСС и переводу больных на монотерапию пегвисомантом.

Итак, с учетом высокой распространенности вторичного СД и РНУО при акромегалии, а также особенностей патогенеза НУО становится очевидной необходимость разработки специфических подходов к профилактике и лечению вторичного СД при этом заболевании. Правильно подобранное лечение акромегалии и успешная коррекция углеводного обмена с учетом проводимой специфической терапии акромегалии – залог снижения риска сердечно-сосудистых катастроф, что, возможно, положительно отразится на показателях смертности пациентов с акромегалией.