Биохимия крови сахарный диабет 1 типа

Сахарный диабет может негативно сказаться на многих системах организма. Поэтому людям с диабетом необходимо регулярно проходить диспансеризацию и наблюдаться у лечащего специалиста. Это позволит выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

К числу обследований, которые должны проходить пациенты с диабетом, относится и биохимический анализ крови. Для чего необходимо это исследование, расскажем в статье.

Что такое биохимический анализ крови и для чего он нужен? 1

Биохимия крови – это сложное исследование, которое выполняется для определения состояния внутренних органов и систем организма. Анализы проводятся в диагностических и профилактических целях.

Расширенный (диагностический) тест включает в себя 19 показателей, которые дают информацию о состоянии главных систем организма – от почек и печени до костно-мышечной системы. Кроме того, такой вид анализов дает представление о нарушениях метаболизма и является одной из самых точных методик ранней диагностики сахарного диабета. Стандартный (профилактический) тест включает проверку 13 основных биохимических показателей (здоровья печени, почек, контроль водно-электролитного баланса и др.). Проходить его рекомендуется ежегодно, даже при отсутствии недомоганий, для контроля состояния организма.

Что означают результаты биохимического анализа крови? 2

Интерпретацией любых анализов должен заниматься только медицинский специалист. Но уже сам пациент по конкретным обозначениям в результатах обследования может сделать определенные выводы о состоянии своего здоровья.

Отчет о лабораторном исследовании, кроме имени пациента, названия и адреса лаборатории, имен уполномоченных лиц и типа образца, содержит следующие данные:

- список тестов;

- единицы измерения для каждого результата;

- референсные значения (границы нормы) для каждого показателя;

- результаты, выраженные в виде чисел, положительных или отрицательных обозначений.

Существует 3 вида результатов биохимического анализа крови.

- Нормальный – результат находится в пределах референсных значений. В отчете никак не выделяется.

- Аномальный – результат, выходящий за допустимые пределы. Выделяется в отчете жирным шрифтом, чтобы привлечь внимание.

- Критический – крайне ненормальный результат, демонстрирующий серьезное отклонение показателей от нормы. Также выделяется жирным шрифтом. Наличие хотя бы одного критического результата требует немедленного обращения к лечащему специалисту для дальнейшего обследования, постановки диагноза и лечения.

Кровь на биохимию и сахарный диабет 1 типа 3

При сахарном диабете 1 типа рекомендуется проходить биохимический анализ крови не реже 1 раза в год для оценки наличия и выраженности осложнений и сопутствующих заболеваний. Исследование включает в себя следующие показатели:

- креатинин;

- мочевина;

- билирубин;

- общий белок;

- общий холестерин;

- холестерин липопротеидов низкой плотности (ХЛНП);

- холестерин липопротеидов высокой плотности (ХЛВП);

- триглицериды;

- аланинаминотрансфераза;

- аспартатаминотрансфераза;

- калий;

- натрий;

- кальций общий.

При наличии показаний могут быть назначены дополнительные биохимические анализы. Лечащий специалист также может изменить частоту контрольных исследований при наличии изменений в результатах текущих тестов.

Биохимический анализ крови и сахарный диабет 2 типа 4

Биохимический анализ крови используется при дообследовании после постановки диагноза сахарный диабет 2 типа после тестов на уровень глюкозы или гликированного гемоглобина. Необходимость его проведения вызвана длительным бессимптомным течением заболевания и потребностью в оценке и коррекции сопутствующих заболеваний и сердечно-сосудистых факторов риска.

Биохимический анализ крови при диагностике заболеваний включает в себя следующие показатели:

- глюкоза;

- креатинин;

- мочевина;

- мочевая кислота;

- билирубин;

- общий белок;

- общий холестерин;

- триглицериды;

- холестерин липопротеидов низкой плотности (ХЛНП);

- холестерин липопротеидов высокой плотности (ХЛВП);

- аланинаминотрансфераза;

- аспартатаминотрансфераза;

- калий;

- натрий.

По результатам анализов лицам с диагностированным сахарным диабетом 2 типа назначается медикаментозная коррекция гипергликемии и сопутствующих заболеваний.

Так же как и пациентам с 1 типом сахарного диабета, для оценки степени достижения целевых показателей гликемического контроля всем пациентам с сахарным диабетом 2 типа рекомендуется исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 раз в 3 месяца. Наряду с этим не реже 1 раза в год необходимо сдавать биохимический анализ крови для своевременного обнаружения сопутствующих заболеваний.

Страница 1 из 3

Сахарный диабет (СД) – полиэтиологическое заболевание, связанное:

- со снижением количества β клеток островков Лангерганса,

- с нарушениями на уровне синтеза инсулина,

- с мутациями, приводящими к молекулярному дефекту гормона,

- со снижением числа рецепторов к инсулину и их аффинности в клетках-мишенях,

- с нарушениями внутриклеточной передачи гормонального сигнала.

Выделяют два основных типа сахарного диабета:

1. Инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД, диабет 1 типа) – диабет детей и подростков (ювенильный), его доля составляет около 20% от всех случаев СД.

2. Инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНЗСД, диабет 2 типа) – диабет взрослых, его доля – около 80%.

Подразделение типов СД на взрослый и ювенильный не всегда корректно, так как встречаются случаи развития ИНЗСД в раннем возрасте, также ИНЗСД может переходить в инсулинзависимую форму.

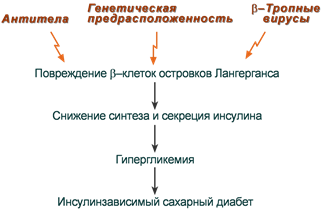

Причины сахарного диабета

Недостаточный синтез инсулина

Развитие ИЗСД (СД 1 типа) обусловлено недостаточным синтезом инсулина в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Среди причин этого в настоящее время на первый план выдвигаются аутоиммунные поражения и инфицирование β-тропными вирусами (вирусы Коксаки, Эпштейна-Бар, эпидемического паротита).

Причины инсулинзависимого сахарного диабета

Помним, что проницаемость стенки кишечника у младенцев выше, чем у взрослых, и это позволяет в первые дни и месяцы жизни сформировать у него пассивный иммунитет за счет перехода антител матери в кровь ребенка.

В связи с этим при использовании коровьего молока или молочных смесей для вскармливания младенцев имеется риск развития ИЗСД из-за возможного развития иммунного ответа на молочный альбумин и переключения иммунной атаки на β-клетки поджелудочной железы.

Происходит это в результате того, что некоторые пептидные участки альбумина коровьего молока и человеческого инсулина схожи между собой. Поэтому при проникновении их через кишечный барьер у детей-носителей антигенов главного комплекса гистосовместимости D3/D4 может возникнуть перекрестная иммунная реактивность и, как следствие, аутоиммунный ответ против собственных β-клеток, что приводит к инсулинзависимому сахарному диабету.

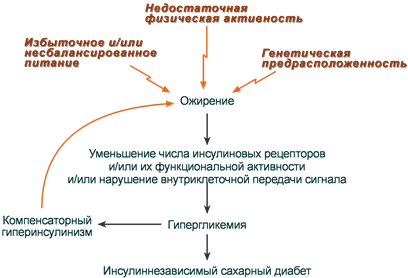

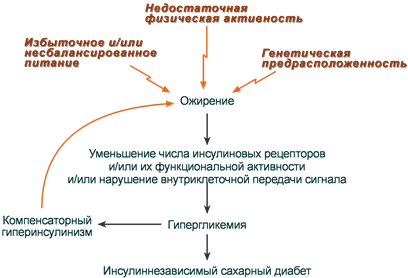

Нечувствительность клеток к инсулину

Для ИНЗСД (СД 2 типа) ведущей причиной является инсулинорезистентность из-за снижения чувствительности клеток-мишеней к гормону. Здесь выделяют две глобальные причины:

- снижение активности рецепторов (рецепторные механизмы),

- нарушение проведения сигнала от рецептора к внутриклеточным ферментам (пострецепторные механизмы).

Рецепторные механизмы

Функциональные нарушения рецепторов – замедляют связывание инсулина и ответ на него:

- увеличение диаметра и площади поверхности жировых клеток (ожирение) – снижение скорости образования рецепторных микроагрегатов,

- повышенная вязкость мембран (снижение доли ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидах, увеличение содержания холестерина),

- блокирование инсулиновых рецепторов антителами,

- нарушение мембран в результате активации процесов ПОЛ.

Структурные нарушения рецепторов – не позволяют связываться с гормоном или отвечать на его сигнал.

- изменение конформации рецепторов инсулина при воздействии свободных радикалов (продуктов окислительного стресса).

Пострецепторные механизмы

Пострецепторные механизмы сопровождаются ослаблением проведения сигнала через фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат-3-киназный путь (ФИ-3-киназный).

В настоящее время ослабление проведения сигнала через IRS-ФИ-3-киназный путь считают главной причиной инсулинорезистентности.

В результате развиваются снижение активации белков этого сигнального пути, отсутствие быстрых эффектов инсулина, а именно активации трансмембранных переносчиков глюкозы (ГлюТ4) и метаболических ферментов утилизации глюкозы.

Предложено два механизма нарушения ФИ-3-киназного пути:

- Фосфорилирование серина (но не тирозина) в составе IRS уменьшает его способность связываться с ФИ-3-киназой и ослабляет ее активирование. Данный процесс катализируется множеством серин-треониновых киназ, активность которых повышается при воспалении, стрессе, гиперлипидемиях, ожирении, переедании, дисфункции митохондрий.

- Нарушение баланса между количеством субъединиц ФИ-3-киназы (p85 и p110), т.к. эти субъединицы могут конкурировать за одни и те же участки связывания с белком IRS. Этот дисбаланс меняет активность фермента и снижает передачу сигнала. Причиной патологического повышения отношения p85/p110 предполагают высококалорийное питание.

Причины развития инсулиннезависимого сахарного диабета

Развивающуюся при беременности инсулинорезистентность связывают с увеличенной экспрессией в клетках скелетных мышц субъединицы p85, вызванной повышением концентрации человеческого плацентарного гормона роста. Соответственно, изменяется соотношение p85/p110 и ухудшается развертывание быстрых эффектов инсулина.

[40-489] Развернутая диагностика сахарного диабета

2210 руб.

Исследование уровня основных клинико-лабораторных маркеров сахарного диабета (глюкозы крови, гликированного гемоглобина, С-пептида и инсулина), используемое для диагностики этого заболевания.

Синонимы русские

Анализы для диагностики сахарного диабета (СД).

Синонимы английские

Diabetes Mellitus (DM) Laboratory Panel; Laboratory Tests for Diabetes Diagnosis.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.

- Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.

- Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут до исследования.

- Не курить в течение 3 часов до исследования.

Общая информация об исследовании

Диагностика сахарного диабета (СД) основывается на результатах лабораторного исследования метаболизма глюкозы. В настоящее время для диагностики СД используются следующие критерии (рекомендации Американской диабетической ассоциации, ADA, 2014 г.):

- глюкоза плазмы крови натощак ≥ 126 мг/дл (7,0 ммоль/л);

- – или глюкоза плазмы крови ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) через 2 часа после нагрузки глюкозой (75 г глюкозы);

- – или глюкоза плазмы крови ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) в случайном анализе при наличии классических признаков гипергликемии;

- – или гликированный гемоглобин HbA1C ≥ 6,5 %.

Хотя исследование на HbA1C давно применяется в клинике сахарного диабета, в качестве диагностического критерия этот маркер введен относительно недавно. Следует отметить, что некоторые клиницисты рекомендуют использовать HbA1C в качестве дополнительного критерия диагностики СД. Во избежание ошибок анализы на глюкозу и HbA1C рекомендуется повторить. Также исследование обязательно повторяют, если результаты отдельных тестов не согласуются между собой.

В большинстве случаев дифференциальную диагностику СД 1 и 2 типов проводят на основании клинической картины, возраста наступления болезни и данных наследственного анамнеза без каких-либо дополнительных объективных тестов, дифференцирующих два состояния. С другой стороны, единственным прямым методом оценки функции поджелудочной железы является исследование уровня инсулина в крови.

Исследование концентрации инсулина, однако, имеет некоторые ограничения, связанные с особенностями его метаболизма в норме и при патологии поджелудочной железы. Так, после секреции инсулин с током портальной крови направляется в печень, которая аккумулирует значительную его часть (эффект первого прохождения), и лишь затем поступает в системный кровоток. В результате этого концентрация инсулина в венозной крови не отражает уровень его секреции поджелудочной железой. Кроме того, концентрация инсулина значительно меняется при многих физиологических состояниях (например, прием пищи стимулирует выработку инсулина, а при голодании его уровень снижен). При наличии сахарного диабета измерение его концентрации становится менее точным. При появлении аутоантител к инсулину проведение химических реакций для его определения весьма затруднительно.

Более удобным маркером для оценки функции поджелудочной железы является С-пептид. С-пептид (от англ. сonnecting peptide – связующий, соединительный пептид) назван так потому, что соединяет α- и β-пептидные цепи в молекуле проинсулина. Благодаря тому, что С-пептид вырабатывается в равных (эквимолярных) инсулину концентрациях, этот лабораторный показатель можно использовать для оценки уровня эндогенного инсулина. С-пептид не подвергается эффекту первого прохождения в печени, а его концентрация в крови не зависит от изменения уровня глюкозы крови и относительно постоянна. Эти фармакокинетические особенности позволяют считать С-пептид наилучшим методом оценки выработки инсулина в поджелудочной железе.

На основании результатов исследования на инсулин и С-пептид можно провести более точную дифференциальную диагностику сахарного диабета. Для СД 2 типа характерна повышенная концентрация инсулина и С-пептида в начале заболевания и ее постепенное снижение с течением болезни. Для СД 1 типа типичен очень низкий или неопределяющийся уровень инсулина и С-пептида.

Развернутая диагностика сахарного диабета включает все четыре компонента: уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, инсулина и С-пептида. Это исследование проводят при наличии клинических признаков диабета (жажда, полиурия, слабость, нарушение зрения, парестезии), но также и без каких-либо явных признаков этого заболевания пациентам с избытком массы тела (индекс массы тела, ИМТ ≥ 25 кг/м2) при наличии у них одного или нескольких следующих дополнительных факторов риска:

- малоподвижный образ жизни;

- наличие близкого родственника с СД;

- диабет беременных в анамнезе;

- артериальная гипертензия;

- ХС-ЛПВП менее 35 мг/дл и/или триглицериды более 250 мг/дл;

- синдром поликистозных яичников;

- нарушение толерантности к глюкозе или нарушение гликемии натощак в анамнезе;

- черный акантоз;

- заболевания сердца в анамнезе.

При подтверждении диагноза “СД” могут потребоваться дополнительные тесты, в том числе для оценки функции почек. Результат анализа оценивают с учетом всех значимых клинических, лабораторных и инструментальных исследований.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики сахарного диабета;

- для дифференциальной диагностики 1 и 2 типов сахарного диабета.

Когда назначается исследование?

- При наличии клинических признаков диабета (жажда, полиурия, слабость, нарушение зрения, парестезии);

- при обследовании пациента с ИМТ ≥25 кг/м2 с одним или несколькими дополнительными факторами риска СД (малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия, дислипидемия и другие).

Что означают результаты?

Референсные значения

- Гликированный гемоглобин (HbA1c): https://helix.ru/kb/item/06-014#subj12

- [06-015] Глюкоза в плазме: https://helix.ru/kb/item/06-015#subj12

- [06-039] С-пептид в сыворотке: https://helix.ru/kb/item/06-039#subj12

- [08-026] Инсулин: https://helix.ru/kb/item/08-026

Критерии диагностики СД:

- глюкоза плазмы крови натощак ≥ 126 мг/дл (7,0 ммоль/л);

- – или глюкоза плазмы крови ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) через 2 часа после нагрузки глюкозой (75 г глюкозы);

- – или глюкоза плазма крови ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) в случайном анализе при наличии классических признаков гипергликемии;

- – или HbA1C ≥ 6,5 %.

Критерии дифференциальной диагностики 1 и 2 типов СД:

СД 1 тип | СД 2 тип | |

Инсулин и С-пептид | Снижен или не определяется | Повышен или норма (в начале болезни) Снижен (при прогрессировании болезни) |

Что может влиять на результат?

- Прием пищи;

- физическая активность;

- стресс;

- наличие в крови аутоантител к инсулину (для анализа на инсулин);

- введение эндогенного инсулина или секретогенов, например препаратов сульфонилмочевины (для анализа на инсулин и С-пептид).

Важные замечания

- Для получения точного результата необходимо следовать рекомендациям по подготовке к тесту;

- результат анализа оценивают с учетом всех значимых клинических, лабораторных и инструментальных исследований.

Также рекомендуется

[40-505] Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи)

[06-114] Альбумин в моче (микроальбуминурия)

[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ)

[13-008] Антитела к инсулину

[06-115] Глюкоза в моче

[06-134] С-пептид в суточной моче

[13-016] Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы

[42-014] Генетический риск развития гипергликемии

Кто назначает исследование?

Терапевт, врач общей практики, педиатр, эндокринолог.

Литература

- American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2014 Jan;37 Suppl 1:S81-90.

- Handelsman Y. et al. American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for developing a diabetes mellitus: comprehensive care plan.Endocr Pract. 2011 Mar-Apr;17 Suppl 2:1-53.